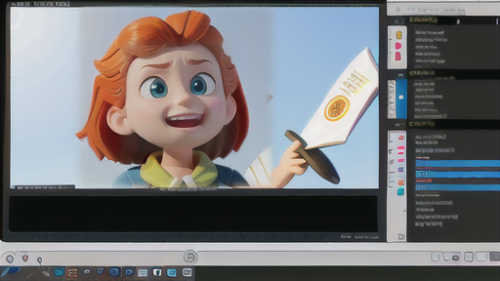

動画編集

動画編集 動画編集における音こぼしの効果

音こぼしとは、動画の編集や音響処理における音声の技法のひとつです。場面転換の際に、前の場面の音を次の場面の頭に少しだけ残すことで、独特の効果を生み出します。音のこぼれ具合は調整できるので、場面の切り替わりに滑らかさや自然さを加えることができます。まるで現実世界で音が途切れることなく繋がっているかのような感覚を作り出し、動画の世界に引き込む効果を高めます。音こぼしは、音残しや画先行とも呼ばれます。音こぼしは、映像と音声のタイミングをわざとずらすことで、見ている人の注意を特定の音に惹きつけたり、場面全体の雰囲気や感情を強めたりするためにも使われます。例えば、静かな場面から騒がしい場面に変わるとき、前の場面の静けさを少し残すことで、騒音の大きさをより強く感じさせることができます。逆に、騒がしい場面から静かな場面に変わるとき、前の場面の騒がしさを少し残すことで、静けさを際立たせる効果も期待できます。音こぼしを使う場面は様々です。例えば、誰かがドアを開けて別の部屋に入る場面では、ドアを開ける前の部屋の音を少しだけ残すことで、場面転換を自然に見せることができます。また、回想場面など、時間軸が異なる場面を繋ぐ際にも、音こぼしを用いることで、時間の流れをスムーズに感じさせる効果があります。音こぼしの効果を最大限に活かすためには、どの程度音を残すか、どの音を残すかを場面の内容に合わせて調整することが大切です。残しすぎると場面転換が不明瞭になり、逆効果になる場合もあります。音こぼしは、動画編集ソフトの音声編集機能で簡単に設定できます。動画制作に奥行きを与える効果的な技法なので、ぜひ試してみてください。