撮影技術

撮影技術 光の強さを理解する:動画制作の基礎

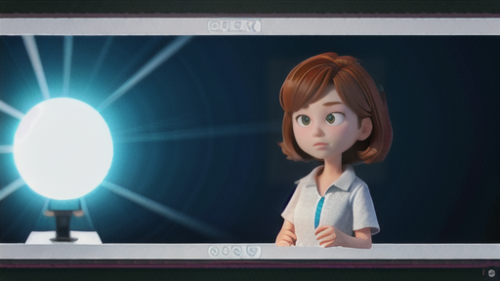

光の強さとは、ある方向への光の放射の強さを表す量のことです。簡単に言うと、光源から特定の方向へどれだけの光が出ているかを測る尺度です。光の強さを表す単位は「カンデラ」と言い、記号は「cd」と書きます。このカンデラは、国際的に定められた基本単位の一つです。昔の人は、ろうそく一本の明るさを基準にしていましたが、現在ではろうそく一本のおよそ1カンデラとしています。私たちの身の回りには、様々な光源があります。例えば、家の中では電球や蛍光灯、外に出れば太陽の光を浴びます。これらの光源は、それぞれ異なる強さの光を放っています。光の強さが強いほど、私たちの目には明るく見えます。例えば、真夏の太陽と曇り空の太陽を比べてみましょう。真夏の太陽は非常にまぶしく感じますが、曇りの日はそれほどまぶしくありません。これは、真夏の太陽の方が曇りの日の太陽よりも光の強さがはるかに大きいからです。動画を作る際には、この光の強さを理解することがとても大切です。光の強さを適切に調整することで、映像全体の明るさを変えたり、見せたい雰囲気を作り出したりすることができます。例えば、暗い場面にすることで恐怖感を演出したり、明るい場面にすることで楽しい雰囲気を表現したりできます。光の強さをうまくコントロールすることで、より効果的に映像を表現し、見る人にメッセージを伝えることができるのです。