色彩

色彩 色の表現:減色法と加色法

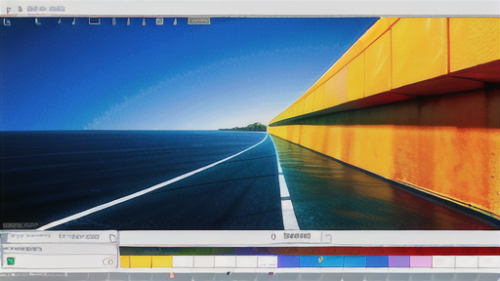

私たちは普段、たくさんの色に囲まれて暮らしています。空の青、夕焼けの赤、草木の緑など、自然界には様々な色が存在し、私たちの生活を豊かに彩っています。これらの色はどのように表現されているのでしょうか。色の表現には、大きく分けて二つの方法があります。一つは「減色法」、もう一つは「加色法」です。今回は「減色法」について詳しく見ていきましょう。減色法は、絵の具や印刷物などで使われている色の表現方法です。減色法の基本となる色は三つあり、水色(シアン)、赤紫(マゼンタ)、黄色(イエロー)の三色です。これらの色は「CMY」とも呼ばれ、重ね合わせることで様々な色を作り出します。この三色が全て混ざり合うと黒色になります。なぜこのようなことが起こるのでしょうか。減色法は、光を吸収することで色を表現する方法です。太陽や電球などから出ている白い光には、実は様々な色が含まれています。物体に光が当たると、物体は特定の色を吸収し、残りの色を反射します。この反射された光が私たちの目に届き、色として認識されるのです。例えば、赤いリンゴは青色と緑色の光を吸収し、赤色の光だけを反射するため、赤く見えるのです。同様に、青い物体は赤色と緑色の光を吸収し、青色の光を反射しています。絵の具を混ぜる場合を考えてみましょう。水色の絵の具は赤色の光を吸収し、赤紫の絵の具は緑色の光を吸収し、黄色の絵の具は青色の光を吸収します。これらの絵の具を混ぜ合わせると、吸収される色の数が増えていきます。三色全てを混ぜると、全ての色の光が吸収され、反射される光がなくなるため、黒色に見えるのです。このように、減色法では色を混ぜるほど暗くなり、最終的には黒色になります。