カメラ

カメラ 映像表現の要、絞りを使いこなそう

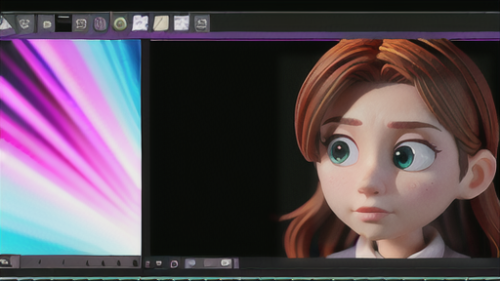

映像を形作る上で、光は欠かせない要素です。その光を操る重要な役割を担うのが「絞り」です。カメラのレンズに備わっているこの機構は、レンズを通る光の量を調整する働きをします。まるで人間の瞳のように、周囲の明るさに応じて光の取り込み量を変化させるのです。絞りの働きは、単に映像の明るさを変えるだけではありません。絞りの調整によって「焦点深度」、つまりピントが合う範囲を自在に操ることが可能になります。絞りの大きさは「F値」という数値で表され、このF値が小さいほど絞りは大きく開き、たくさんの光を取り込みます。逆にF値が大きいほど絞りは小さく閉じ、取り込む光の量は少なくなります。F値を小さくして絞りを開放すると、背景がぼやけた幻想的な映像になります。被写体がくっきりと浮かび上がり、見る人の視線を釘付けにする効果があります。人物や料理、小さな花などを撮影する際に、この手法はよく用いられます。一方、F値を大きくして絞りを絞り込むと、手前から奥まで、風景全体にピントが合った映像になります。雄大な景色や建物の全体像を写し出したい時に最適です。細部までくっきりと写ることで、奥行きや立体感を表現することができます。このように、絞りは光の量を調整するだけでなく、映像の雰囲気や表現したい意図を伝えるための強力な道具となります。例えば、明るい日差しの中で絞りを開放すれば、キラキラと輝く光を表現できますし、逆に暗い場所で絞りを絞り込めば、静かで落ち着いた雰囲気を演出できます。目指す映像表現に合わせて絞りを調整することで、より心を揺さぶる作品を作り上げることができるのです。映像制作において、絞りの働きを理解し、使いこなすことは、より質の高い作品を生み出す上で非常に重要と言えるでしょう。