カメラ

カメラ 動画に動きを!パンの使い方

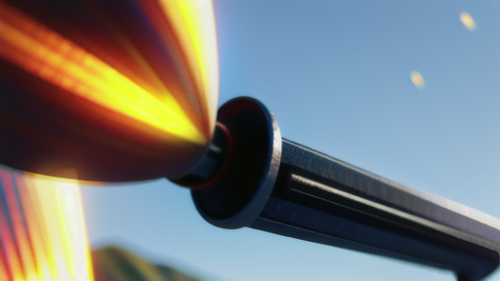

パンとは、撮影機材を固定したまま、水平方向にゆっくりと回転させて撮影する技術のことを指します。あたかも人が首を左右に振って景色を見渡しているかのような、自然な映像を作り出すことができます。この技術は、動画制作において様々な場面で活用され、映像表現に奥行きと動きを与えます。例えば、雄大な山脈や広がる大海原といった、広大な風景の撮影を考えてみましょう。静止した映像だけでは、そのスケールの大きさを伝えるのは難しいかもしれません。しかし、パンを使うことで、景色が徐々に画面に現れ、その広がりを効果的に表現することができます。まるで自分がその場にいるかのような臨場感を視聴者に与えることができるのです。また、動いている被写体を追いかける場合にも、パンは非常に役立ちます。例えば、マラソン大会で走者を追いかけるシーンを想像してみてください。パンを使えば、走者をフレーム内に収めたまま、滑らかに撮影することができます。急な動きや画面の揺れを抑えることで、視聴者は走者の動きに集中し、レースの緊張感をより強く感じることができるでしょう。さらに、パンは場面転換をスムーズに行うためにも使われます。ある場面から次の場面へ、自然な流れで映像をつなげることで、視聴者は違和感なく物語に入り込むことができます。例えば、部屋全体の様子を見せた後、窓の外の景色へと視点を移動させる際に、パンを使うと滑らかで自然な転換を実現できます。パンは速度や動きの幅を調整することで、様々な効果を生み出すことができます。ゆっくりとしたパンは穏やかな印象を与え、速いパンは緊迫感を演出します。また、動きの幅を小さくすることで、被写体への集中を高めることができます。このように、パンは動画制作において基本でありながら奥の深い技術と言えるでしょう。少しの工夫で映像表現の幅が大きく広がるため、ぜひ試してみてください。