音声

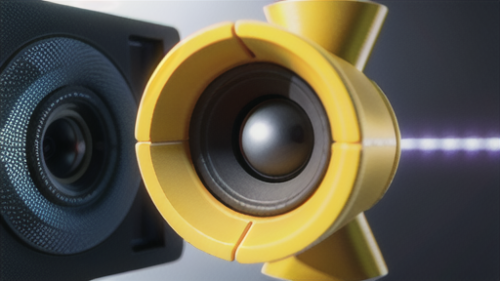

音声 動画の音質向上:アンプの役割

音を大きくする機械、正式には増幅器と呼ばれ、小さな音を大きくする役割があります。楽器やマイクなどから出る音は、そのままでは聞こえにくい場合が多いです。そこで、この音を大きくして、聞き取りやすいようにするのが増幅器の仕事です。動画作りでは、良い音声を届けるために、増幅器は欠かせません。例えば、人に話を聞く動画で、話す人の声が小さいと、何を言っているのか分かりません。このような場合、増幅器を使って声を大きくすることで、聞いている人は内容を理解しやすくなります。クリアで聞き取りやすい音声は、動画を見る人に良い印象を与えます。また、音楽の動画では、楽器の音を大きくすることで、迫力のある音を届けることができます。まるで演奏会場にいるかのような、臨場感あふれる体験を視聴者に提供することが可能です。増幅器には様々な種類があり、用途に合わせて選ぶことが重要です。小型で持ち運びに便利なものから、大型で高出力のものまであります。動画制作に使う場合は、音質の良さも重要なポイントです。ノイズが少なく、クリアな音質の増幅器を選ぶことで、動画全体の質を高めることができます。最近では、パソコンに接続して使うデジタル式の増幅器も普及しています。これらは、細かい設定ができるので、より高音質の音声作りに役立ちます。動画の音質を良くしたい、もっと迫力のある音声にしたい、そんな時には増幅器を使ってみましょう。動画の音質向上に大きく貢献してくれる、なくてはならない機器と言えるでしょう。