色彩

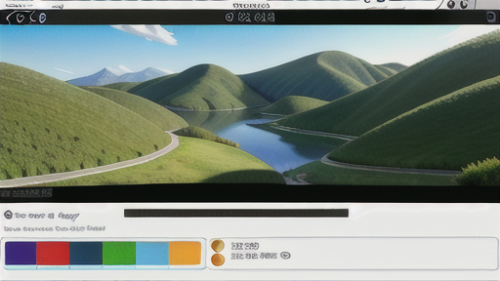

色彩 動画編集の色調整:一貫性のある色を実現する方法

色の管理とは、映像制作や印刷物など、様々な媒体で色の見え方を整える大切な作業です。カメラで撮影した映像の色、パソコン画面に映る色、印刷された紙の色など、同じ内容でもそれぞれの機器によって色の見え方が変わってしまうことがあります。これは、それぞれの機器が色を捉え、表現する仕組みが異なるためです。例えば、あるカメラでは鮮やかな赤色が自然に映っていても、別のカメラではその赤色が少し暗く映ってしまう、といったことが起こります。また、パソコン画面に表示される色と、実際に印刷された時の色にも違いが生じることがあります。このような色の違いをそのままにしておくと、意図した色とは異なる仕上がりになってしまうことがあります。例えば、商品画像の色が実物と大きく異なってしまうと、お客様に誤解を与えてしまう可能性があります。また、映像作品においても、色の違いによって全体の雰囲気が変わってしまい、制作者の意図が伝わらなくなる可能性があります。色の管理を行うことで、このような問題を防ぎ、意図した通りの色を再現することができます。具体的には、色の基準となるデータを作成し、それを基に各機器の色を調整することで、色の統一性を図ります。色の管理に使用する機器には、色を正確に測定する測色計や、画面の色を調整するキャリブレーターなどがあります。色の管理を行うメリットは、仕上がりの品質向上だけではありません。作業効率の向上にも繋がります。色の調整作業に何度も時間をかけることなく、スムーズに制作を進めることができます。また、クライアントとの間で色の認識違いによるトラブルを防ぐことにも役立ちます。このように、色の管理は高品質な作品を制作し、円滑な業務を進める上で欠かせない要素と言えるでしょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cd8e42a.3f1e8d64.4cd8e42b.213310ce/?me_id=1377752&item_id=10000331&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff092088-oyama%2Fcabinet%2F1256759lp_01_r_re2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)