カメラ

カメラ 動画の印象を決める:絞りの基礎知識

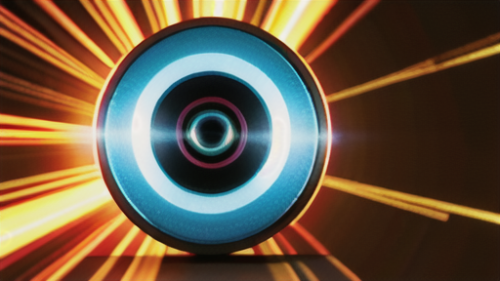

映像を綺麗に撮るには、光を取り込む量がとても大切です。その光の量を調整するのが「絞り」です。人の目に例えると、ちょうど瞳孔の役割と同じです。明るい場所では瞳孔が小さくなり、暗い場所では大きくなりますよね。カメラの絞りも同じで、明るい場所では絞りを小さくして光の量を少なくし、暗い場所では絞りを大きくしてたくさんの光を取り込みます。こうすることで、ちょうど良い明るさで映像を撮ることができるのです。この光の量を数字で表したものを「F値」と言います。F値は、絞りの開き具合を表す尺度です。F値が小さいほど絞りは大きく開き、たくさんの光を取り込むことができます。例えば、F1.4やF2といった小さなF値は、たくさんの光を取り込めるので、暗い場所でも明るく撮影できます。逆に、F値が大きいほど絞りは小さくなります。F8やF16といった大きなF値は、取り込む光の量が少ないので、明るい場所で適切な明るさを得るのに役立ちます。F値はレンズによって違いますが、F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22といった数字がよく使われます。絞りは明るさだけでなく、写真の雰囲気を変えるのにも使われます。絞りを開放、つまりF値を小さくすると、ピントが合った部分はくっきりとして、背景はぼやけた写真になります。これは、被写体を際立たせる効果があります。逆に、絞りを絞る、つまりF値を大きくすると、全体にピントが合ったくっきりとした写真になります。風景写真など、隅々までピントを合わせたい時に効果的です。このように、絞りを調整することで、様々な表現ができるようになります。ぜひ、色々なF値で試し撮りをして、絞りの効果を体感してみてください。