画質

画質 動画の明るさ:輝度を理解する

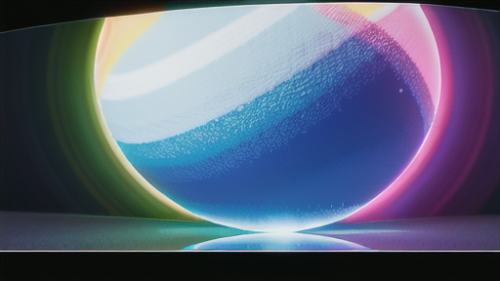

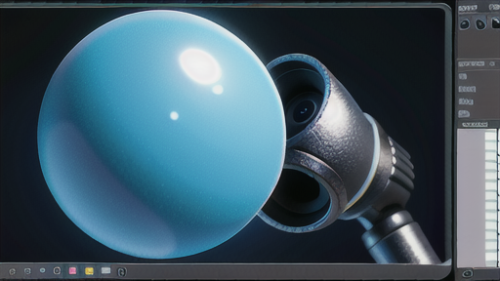

明るさというのは、私たちが物を見るときに感じる感覚のことです。この明るさを数値で表したものが、輝度と呼ばれるものです。輝度は、ある面からどれだけの光が出ているかを示す物理的な量で、単位はカンデラ毎平方メートルで表されます。これは、1平方メートルあたりどれだけの光が出ているかを示しています。私たちがよく目にするもので例えてみましょう。太陽は非常に高い輝度を持っています。そのため、直接見ると眩しくて目を細めてしまうほどです。一方、月は太陽に比べると輝度がずっと低いため、穏やかな光に感じられます。輝度は、光を出すもの自体だけでなく、光を反射するものからも出ています。白い壁は光をよく跳ね返すので、輝度が高く見えます。反対に、黒い壁は光を吸収するので、輝度が低く見えます。動画を作る際には、この輝度は映像の見え方に大きく関わってきます。輝度を適切に調整することで、本物のような自然な映像を作ることができます。輝度が高すぎると、白飛びといって、明るい部分が真っ白になってしまい、細かい部分が見えなくなってしまいます。逆に、輝度が低すぎると、黒つぶれといって、暗い部分が真っ黒になってしまい、暗い部分の情報が失われてしまいます。見る人に映像の内容を正しく伝えるためには、適切な輝度に設定することがとても大切です。例えば、暗い場面で登場人物の表情を伝えたい場合、黒つぶれしないように輝度を調整する必要があります。反対に、明るい場面で空の雲の模様を鮮明に見せたい場合、白飛びしないように輝度を調整する必要があります。