撮影技術

撮影技術 動画編集の技!アクションカットを使いこなそう

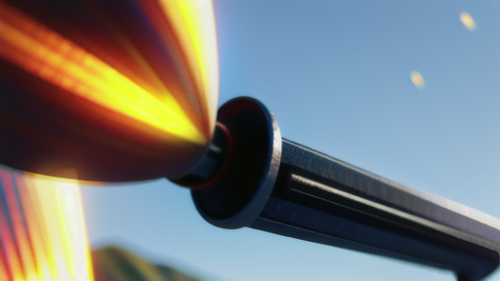

動画を作る上で、場面と場面の切り替えはとても大切です。単に場面を変えるだけでなく、どのように繋げるかで動画の見栄えは大きく変わります。まるで魔法のように、見ている人の心を掴み、物語の世界へ引き込むことも可能です。数ある編集方法の中でも、「動きでつなぐ」方法は特に効果的です。これは、登場人物の動作をきっかけに場面を切り替えることで、滑らかで自然な流れを作る方法です。例えば、ドアを開ける場面を考えてみましょう。まず、登場人物がドアノブに手をかけます。次の瞬間、画面は切り替わり、既に部屋の中に入っている様子を見せます。このように、動作の途中で場面を切り替えることで、見ている人は自然と次の場面を受け入れることができます。これは、見ている人の視線が動作を追っているため、場面が変わっても違和感なく物語に入り込めるからです。他にも、ボールを投げる動作で場面を切り替える、階段を上る動きで次の階へ移動する様子を見せるなど、様々な応用が可能です。大切なのは、動作の前後が自然につながるようにすることです。例えば、ボールを投げる場面で、投げる直前の力強い腕の振りから、ボールが空を飛んでいく場面へ切り替えることで、見ている人はボールの行方を目で追うことができ、場面の変化に気づきにくくなります。この「動きでつなぐ」編集方法は、動画に躍動感とテンポを生み出し、見ている人を飽きさせません。まるで魔法のように場面が展開していく様子は、見ている人を惹きつけ、物語の世界へと引き込みます。この手法を上手く使うことで、動画全体の一体感を高め、より魅力的な作品に仕上げることができるでしょう。まるで魔法の杖を振るように、動画に命を吹き込むことができるのです。