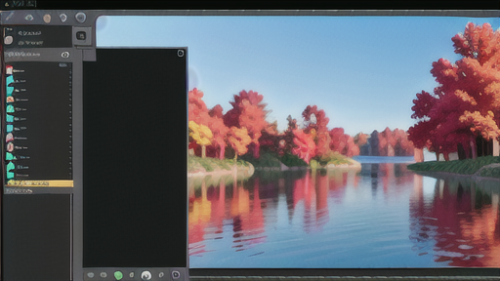

動画編集

動画編集 マッチフレーム編集:動画編集の滑らかさの秘訣

動画を編集する上で、複数の場面を繋げた時に、見ている人がぎこちないと感じさせないスムーズな繋ぎ合わせは、とても大切です。まるで一枚の絵のように、途切れなく続く流れるような映像は、見る人を物語の世界へと引き込み、深い感動を与えます。では、どのようにすればそのような滑らかな動画を作ることができるのでしょうか。例えば、人が歩いている場面を複数のカメラで撮影し、それらを繋ぎ合わせるとします。もし、場面と場面の切り替わる瞬間に、歩く幅や腕の振り方が急に変わってしまったら、見ている人は不自然さを感じてしまうでしょう。このようなぎこちなさを無くし、自然な流れで動画を見せるためには、様々な編集方法があります。まず、場面の繋ぎ目を工夫することが重要です。被写体の動きが一致する瞬間で繋げたり、視線の方向や構図の変化を最小限にすることで、滑らかな印象を与えられます。また、場面転換の効果を使うことも有効です。例えば、白い画面を一瞬挟んだり、フェードアウト・フェードインといった効果を使うことで、場面の切り替わりを自然に見せることができます。さらに、音も重要な役割を果たします。効果音や背景音楽を効果的に使うことで、場面の切り替わりを滑らかにし、物語の展開をより印象的にすることができます。例えば、ドアを開ける音に合わせて場面を切り替えたり、感情を揺さぶる音楽で場面転換を強調するといった手法があります。適切な編集方法を使うことで、見る人は物語に集中し、より深く内容を理解することができます。滑らかな動画編集は、見る人が動画の世界に入り込むための大切な要素であり、質の高い動画制作には欠かせない技術と言えるでしょう。まるで現実のように自然で、見る人を惹きつける動画制作を目指し、様々な編集方法を学び、実践していくことが大切です。