動画編集

動画編集 VBVモードを活用した動画編集

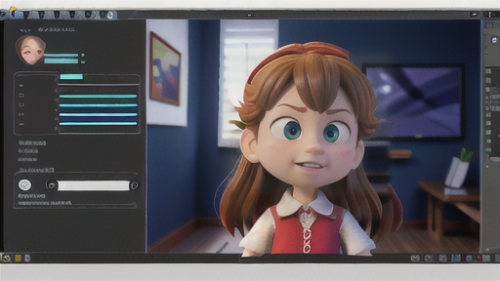

動画を作る作業を始める前に、準備はとても大切です。撮影した映像を整理し、必要のない部分を削るといった下準備をしっかり行うことで、編集作業が滞りなく進みます。まず、撮影した映像素材を全て確認しましょう。この確認作業は、編集ソフトに取り込む前に行うのがおすすめです。VBVモードという機能を使うと、映像の全体像を把握しやすいため、確認作業が容易になります。確認作業と並行して、どの部分をどのように繋げるか、映像の長さはどのくらいにするかなど、大まかな流れを事前に考えておくことも重要です。まるで設計図を描くように、頭の中で完成形をイメージしながら作業を進めることで、編集作業全体の効率が格段に向上します。また、使用する編集ソフトの操作方法を事前に確認しておくことも大切です。特に、よく使う機能の操作方法やショートカットキーを覚えておくと、編集作業のスピードアップに繋がります。例えば、映像の切り取りや結合、テロップの挿入方法など、基本的な操作方法を予習しておきましょう。加えて、使用するパソコンのスペックも確認しておきましょう。動画編集はパソコンに大きな負荷がかかる作業です。快適に作業を行うためには、ある程度の処理能力が必要です。もしパソコンの性能が低い場合、編集作業に時間がかかったり、最悪の場合、作業が中断されてしまう可能性もあります。スムーズな編集作業のためにも、事前の準備を怠らないようにしましょう。