動画のノイズ対策:原因と解決策

動画を作りたい

先生、「バズる」ってよく聞きますが、動画制作の用語で「buzz」って何ですか?

動画制作専門家

良い質問だね。「buzz」自体は虫の羽音のような音や、機械のジーという雑音という意味だよ。動画制作では、そういった雑音のことを指す場合もあるけど、インターネット上で話題になる、口コミで広がるという意味で使われることが多いんだ。

動画を作りたい

なるほど。じゃあ、動画が「バズる」というのは、雑音が入るという意味ではなく、話題になるという意味なんですね。

動画制作専門家

その通り!多くの場合、動画が拡散されて話題になることを「バズる」と言っているね。動画制作では、視聴者の注目を集め、拡散されるように工夫することが重要になってくるんだよ。

buzzとは。

「動画を作る」ことに関わる言葉「バズ」について説明します。この言葉は、本来は虫の羽音や機械の音のような意味です。特に、電波などのせいで音に混じる「ジー」とか「ズー」といった電気的な雑音のことを指す場合が多いです。

はじめに

動画を制作する上で、映像の美しさと同じくらい大切なのが音声の明瞭さです。見ている人に不快感を与えることなく、内容をきちんと届けるには、聞き取りやすい音声であることは欠かせません。しかし、動画の音声には、撮影時や編集時に様々な雑音が入り込んでしまうことがあります。中でも「バズ」と呼ばれるジーッという連続的な電気雑音は、せっかくの動画の質を大きく下げてしまう困りものです。この厄介なバズノイズですが、実は発生原因を特定し、適切な対策を講じることで除去または軽減することが可能です。そこで、この記事では、動画制作におけるバズノイズの発生原因と、その対策方法について詳しく解説していきます。

まず、バズノイズが発生する主な原因として、接地不良が挙げられます。使用する機器の接地が不十分だと、電気回路を流れる電流が音声信号に干渉し、バズノイズとして現れることがあります。他にも、配線の接触不良や周辺機器からの電磁波干渉も原因として考えられます。例えば、電源ケーブルや音声ケーブルの接続が緩んでいたり、携帯電話や無線機器などが近くにあると、ノイズが発生しやすくなります。録音機器の性能不足もノイズの原因の一つです。感度が高すぎる、あるいは低すぎる機器を使用すると、ノイズを拾いやすくなってしまいます。

これらのノイズを防ぐためには、まず撮影環境を整えることが重要です。使用する機器の接地をしっかり確認し、配線も確実に接続しましょう。また、携帯電話や無線機器などはできる限り離れた場所に置くように心がけましょう。さらに、録音機器の性能も重要です。使用する目的に合った適切な機器を選びましょう。高感度の機器を使う場合は、周囲の環境に注意を払い、ノイズ発生源を特定し、除去することが大切です。動画編集ソフトにもノイズ除去機能が搭載されている場合が多いので、編集段階でのノイズ除去も有効な手段です。

この記事で紹介した対策を実践することで、バズノイズを効果的に抑え、よりクリアな音声の動画を制作することが可能になります。動画制作初心者の方から、すでに動画制作に慣れている方まで、皆さんにとって役立つ情報が満載です。ぜひこの記事を参考に、ノイズのない高品質な動画制作を目指してください。

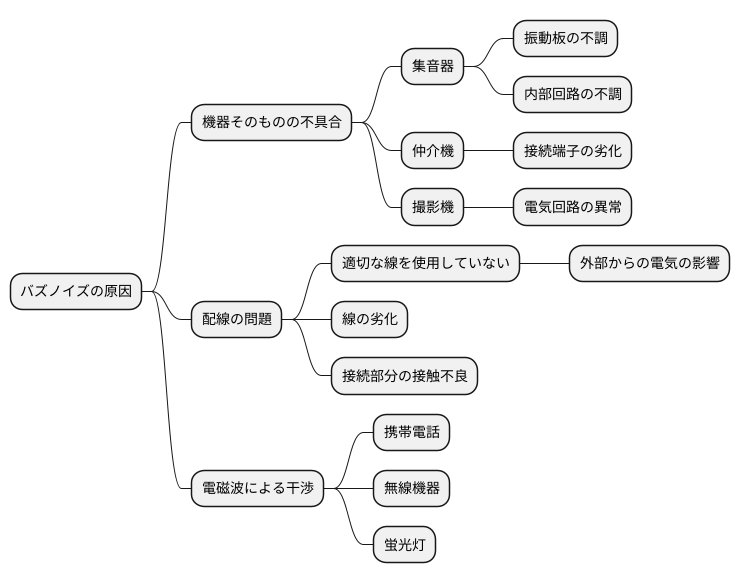

バズノイズの原因を探る

動画制作において、耳障りなブツブツという雑音、いわゆる「バズノイズ」は、せっかくの映像の質を著しく下げてしまう悩みの種です。このバズノイズの原因は多岐にわたりますが、大きく分けて三つの原因が考えられます。一つ目は機器そのものの不具合です。例えば、音声を取り込むための集音器や、音声を機器に取り込むための仲介機の故障、あるいは撮影機の不具合などが挙げられます。集音器の振動板や内部回路の不調、仲介機の接続端子の劣化、撮影機本体の電気回路の異常などがノイズ発生の原因となることがあります。

二つ目は配線の問題です。音声を伝えるための線の不具合は、バズノイズ発生の大きな原因となります。例えば、外部からの電気の影響を受けにくい構造になっていない線の使用や、線の劣化、接続部分の接触不良などです。外部からの電気の影響を受けにくい構造になっていない線は、周囲の電磁波を拾ってしまいノイズの原因となりますし、線の劣化や接触不良も、電気信号の流れを不安定にしノイズを発生させます。

三つ目は電磁波による干渉です。携帯電話や無線で情報をやり取りする機器、蛍光灯などの電磁波を出す機器が、ノイズの原因となることがあります。これらの機器は、様々な周波数の電磁波を発生させており、それが集音器や配線に影響を与え、バズノイズとして現れるのです。特に集音器の近くにこれらの機器がある場合は、電磁波の影響を受けやすいため注意が必要です。

バズノイズの原因究明は、根気と注意深さが重要です。まずは上記の三つの原因を一つずつ丁寧に検証していくことが、解決への近道となります。それぞれの機器の状態を確認し、配線の接続や種類を見直し、周囲の電磁波の影響を考慮することで、ノイズ発生源を特定し、対策を講じることができます。

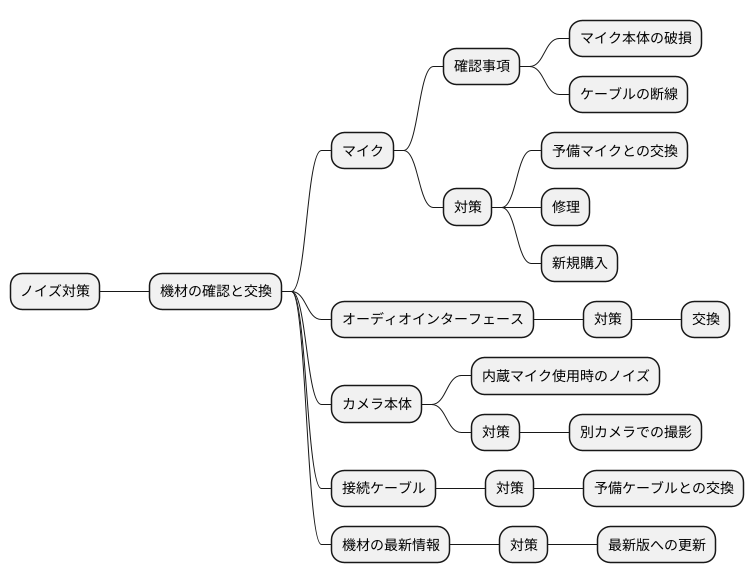

機材の確認と交換

動画制作において、クリアな音声は画質と同じくらい重要です。しかし、時折原因不明のノイズに悩まされることがあります。ノイズを特定し、解決するためには、機材の確認と交換が有効な手段となります。

まず、録音に使用するマイクをチェックしましょう。マイク本体に破損がないか、ケーブルに断線がないかを確認します。ノイズの原因がマイクにあるかを確かめるためには、予備のマイクと交換して録音してみましょう。予備のマイクでノイズが消えた場合は、元のマイクに問題があると考えられます。マイクの不具合が特定できた場合は、修理に出すか、新しいマイクの購入を検討しましょう。

次に、オーディオインターフェースを確認します。オーディオインターフェースはマイクとコンピューターをつなぐ重要な機器であり、ノイズの原因となることがあります。他のオーディオインターフェースを持っている場合は、交換して録音を行い、ノイズの有無を確認します。交換によってノイズが軽減されれば、オーディオインターフェースに問題があったと考えられます。

マイクとオーディオインターフェース以外に、カメラ本体もノイズの原因となることがあります。カメラに内蔵されたマイクを使用している場合、カメラ本体の故障がノイズ発生の原因となっている可能性があります。別のカメラで撮影を行い、ノイズが消えるか確認してみましょう。

これらの確認作業を行う際に、接続ケーブルにも注意を払いましょう。断線や接触不良がノイズの原因となることがあるため、予備のケーブルと交換して確認することも重要です。

最後に、機材の最新情報を確認しましょう。マイク、オーディオインターフェース、カメラ本体の製造元は、製品の性能向上や不具合修正のために、ソフトウェアの更新情報を公開している場合があります。これらの更新情報を確認し、必要に応じて最新版に更新することで、ノイズ問題の解決につながることがあります。

配線の見直し

音や映像に乱れが生じる原因の一つに、配線不良が考えられます。配線は電気信号の通り道であり、その状態が信号の質に大きく影響します。そこで、配線の見直しをすることで、よりクリアな音や映像を実現できる可能性があります。

まず注目すべきは配線に使われているケーブルです。ケーブルには、外部からの電気的な影響を受けにくいように覆い(シールド)が施されています。しかし、この覆いが不十分だと、周囲の電気機器などから発生する不要な信号(ノイズ)を拾ってしまい、音や映像に乱れが生じることがあります。そのため、質の高い覆いを備えたケーブルを選ぶことが重要です。

次に、ケーブルの状態にも気を配る必要があります。ケーブルは長期間の使用や、曲げ伸ばしの繰り返しによって劣化することがあります。また、接続部分の接触不良もノイズの原因となります。そのため、定期的にケーブルの状態を確認し、傷や断線、接続部の緩みがないかを確認しましょう。必要に応じて新しいケーブルに交換することも大切です。

ケーブルの配線方法もノイズ発生に影響します。複数のケーブルを束ねて配線すると、ケーブル同士が干渉し合い、ノイズが発生しやすくなります。ケーブル同士が接触しないように、少し間隔をあけて配線するか、専用の器具を使って整理しましょう。

最後に、ケーブルの長さもノイズに影響を与えます。ケーブルは長ければ長いほど、ノイズを拾いやすくなる性質があります。そのため、必要以上に長いケーブルは使わず、できるだけ短いケーブルを使用するようにしましょう。

これらの点に注意して配線を見直すことで、ノイズを減らし、より高品質な音や映像を楽しむことができます。

| 項目 | 対策 |

|---|---|

| ケーブルの品質 | 質の高い覆いを備えたケーブルを選ぶ |

| ケーブルの状態 | 定期的に状態を確認し、傷や断線、接続部の緩みがないかを確認。必要に応じて新しいケーブルに交換 |

| ケーブルの配線方法 | ケーブル同士が接触しないように、少し間隔をあけて配線するか、専用の器具を使って整理 |

| ケーブルの長さ | 必要以上に長いケーブルは使わず、できるだけ短いケーブルを使用 |

電磁波干渉への対策

録音時に気になる雑音、特に「ブーン」といった低音のノイズは、電磁波の干渉が原因であることが多いです。この電磁波干渉(電磁ノイズ)は、様々な電子機器から発生しており、マイクがその影響を受けてしまうことで起こります。クリアな音声を録音するためには、電磁ノイズへの対策が重要となります。

まず、ノイズの発生源となる機器をマイクから遠ざけることが基本です。身近な機器では、携帯電話や無線で繋がる機器、蛍光灯などがノイズ源となる可能性があります。これらをマイクから物理的に離すことで、ノイズの影響を弱めることができます。机の上にマイクを設置している場合は、携帯電話をポケットではなくカバンの中に入れる、蛍光灯ではなく白熱灯を使うなどの工夫をしてみましょう。

電磁波を遮断する素材でマイクを覆うことも有効な手段です。電磁波を通しにくい素材には、金属や専用のシートなどがあります。市販されているノイズ低減シートは、マイクへの電磁ノイズの影響を抑えるように設計されています。また、家庭にあるアルミ箔も電磁波を遮断する効果があるので、簡易的な対策として利用できます。ただし、アルミ箔を使用する際は、マイクの通気性を妨げないように注意が必要です。マイクの種類によっては、アルミ箔で完全に覆ってしまうと音がこもってしまう可能性があります。

さらに、マイクと録音機器の接続方法を工夫することでも電磁ノイズ対策ができます。例えば、バランス接続という接続方法があります。バランス接続は、信号線とは別にノイズ除去用の線を設けることで、ノイズ成分を打ち消し合う仕組みになっています。この接続方法を用いることで、ノイズの影響を受けにくい録音環境を構築することができます。バランス接続に対応したマイクや録音機器(オーディオインターフェースなど)を使用する際は、バランス接続を積極的に活用しましょう。

これらの対策を組み合わせることで、電磁波干渉によるノイズを効果的に低減し、よりクリアな音声を録音することが可能になります。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| ノイズ発生源を遠ざける | 携帯電話、無線機器、蛍光灯などノイズ源となる機器をマイクから物理的に離す。 |

| マイクを電磁波遮断素材で覆う | 金属、専用のノイズ低減シート、アルミ箔などでマイクを覆い、電磁ノイズの影響を軽減する。 |

| マイクと録音機器の接続方法を工夫する | バランス接続を用いることで、ノイズ成分を打ち消し合い、ノイズの影響を受けにくい録音環境を作る。 |

編集ソフトを活用したノイズ除去

動画を撮影した後に、映像に不要なノイズが乗ってしまうことはよくあることです。しかし、がっかりする必要はありません。最近の動画編集ソフトには、ノイズを取り除く機能が備わっているものが多くあります。この機能を使えば、ある程度のノイズを消すことが可能です。

動画編集ソフトによって名称は違いますが、多くの場合「ノイズ除去」「ノイズ低減」「ノイズリダクション」といった名前の機能があります。この機能は、動画の音声部分に含まれるノイズを分析し、自動的に取り除いたり、弱めたりしてくれます。

ノイズの種類や大きさによって、効果の度合いは変わってきます。小さなノイズであれば、ほぼ完全に取り除ける場合もあります。風の音や周囲の雑音のような大きなノイズは、完全に消すことは難しいかもしれませんが、それでもかなり小さくすることは可能です。編集ソフトによっては、ノイズの種類に合わせて細かく設定を変更できるものもあります。例えば、「ザー」というホワイトノイズに強い機能や、「ブーン」というハムノイズに強い機能などです。

ノイズ除去機能は便利ですが、使い方には注意が必要です。強くかけすぎると、本来の音まで一緒に消えてしまい、音質が低下することがあります。特に、音楽のような繊細な音声を編集する場合は、慎重に調整することが大切です。小さなノイズは気にせず残しておいた方が、全体の音質としては良くなる場合もあります。

ノイズ除去機能を使う前に、必ずテストをすることをお勧めします。短い部分に機能を適用してみて、どのように音が変化するかを確認しましょう。そして、一番自然で聞きやすい設定を見つけましょう。動画全体に適用する前に、部分的に試すことで、思わぬ失敗を防ぐことができます。

もちろん、一番良いのは、そもそもノイズを発生させないことです。撮影時には、周囲の音に気を配り、マイクの位置や設定を適切に調整することが重要です。ノイズ除去機能はあくまでも補助的なものです。まずは、撮影時にノイズが入らないように工夫しましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ノイズ除去機能 | 動画編集ソフトに搭載されているノイズ除去機能は「ノイズ除去」「ノイズ低減」「ノイズリダクション」といった名称で存在する。動画の音声に含まれるノイズを分析し、自動的に除去・軽減する。 |

| 効果 | ノイズの種類や大きさによって効果は異なる。小さなノイズはほぼ完全に除去できる場合も。風の音や周囲の雑音のような大きなノイズは完全に除去するのは難しいが、軽減は可能。 |

| 注意点 | 除去しすぎると本来の音も消え、音質が低下する。音楽のような繊細な音声編集時は慎重に調整が必要。小さなノイズは残した方が全体の音質が良くなる場合も。 |

| 使い方 | 使用する前に必ずテストを行い、音の変化を確認。自然で聞きやすい設定を見つける。動画全体に適用する前に部分的に試すことで失敗を防げる。 |

| ノイズ発生防止策 | 撮影時に周囲の音に気を配り、マイクの位置や設定を適切に調整することが重要。ノイズ除去機能は補助的なもの。 |