波の動きを理解する:位相の基礎知識

動画を作りたい

先生、「位相」って、波の同じ場所のことですよね?例えば、波の山から山までとか。

動画制作専門家

うん、だいたい合ってるよ。でも、もっと正確に言うと、波のある一点のことなんだ。基準となる点から、その一点までの距離を位相っていうんだ。たとえば、波の山や谷だけじゃなくて、途中のどの点でも位相はあるんだよ。

動画を作りたい

基準点からの距離…ですか。じゃあ、同じ形の波が2つあって、基準点から同じ距離にある点は「同位相」ってことですか?

動画制作専門家

その通り!まさに同位相だね。動画制作で音声を扱う時、波形の同じ点が重なると音が大きくなるけど、逆だと音が小さくなる。これは、同位相かどうかに関係しているんだよ。

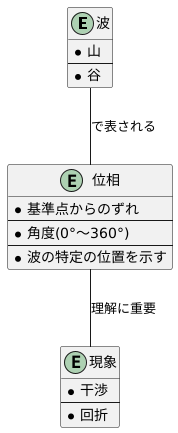

位相とは。

動画を作る上で出てくる『位相』という言葉について説明します。同じ形を繰り返す波を考えると、ある地点を基準にした時の、波の特定の場所までの距離を位相と言います。同じ基準点から見て、同じ距離にある波の場所は、同位相と言います。

波の動きと位相

水面の波紋や、耳に届く音、光など、私たちの身の回りには様々な波が存在します。これらの波は、ある形を保ったまま移動していきます。この波の動きを詳しく知るためには、「位相」という考え方が重要になります。

波は、基本的には同じ形を繰り返しながら進んでいきます。そこで、波の同じ形の部分に着目し、基準となる点からのずれを測ることで、波の動きを捉えることができます。このずれを位相と言います。例えば、波の高いところである「山」や、低いところである「谷」の位置を基準点から測ることで、波がどのくらい進んだかを調べることができます。

位相は、波の特定の位置を示すものと言えるでしょう。同じ形の波でも、基準点からどのくらいずれているかによって、波の動きを区別することができます。波の山を基準点とした場合、そこからちょうど波一つ分進んだ所の山は、基準点の山と同じ位相と言えます。また、山から波半分進んだ谷の部分は、基準点の山とは異なる位相となります。

位相は角度を使って表されることが多く、0度から360度で一つの波の形を表します。山と山の間の位相差は360度であり、山と谷の間の位相差は180度となります。このように角度を用いることで、波のずれ具合をより正確に表すことができます。

位相を理解することは、波の干渉や回折といった現象を理解する上でも重要です。異なる波が出会うと、それらの波の位相のずれによって強め合ったり、弱め合ったりします。この現象は、楽器の音色や、光の色などを生み出す要因の一つです。波の動きをより深く理解するためには、位相という概念をしっかりと把握しておく必要があります。

同位相:波の歩調合わせ

同じ形をした波が、全く同じタイミングで同じ動きをしている状態。これが同位相です。もう少し詳しく言うと、波の山の位置や谷の位置といった、基準点からのずれがぴったりと一致している状態のことを指します。

二つの波が同位相の場合、まるで演奏家が呼吸を合わせて美しいハーモニーを奏でるかのように、波もお互いの動きを完全に揃えて振動します。例えば、同じ高さの音を同時に二つの楽器で鳴らしてみましょう。それぞれの楽器から生まれた音の波は同位相となり、結果として一つの大きな音として私たちの耳に届きます。これは、波の山同士、谷同士が重なり合うことで、波の振れ幅、つまり振幅が大きくなるためです。まるで二人で一緒にブランコを漕ぐように、タイミングが合えば合致するほど、より大きく揺らすことができます。

反対に、もし片方の波の山ともう片方の波の谷が重なる場合を考えてみましょう。これは、まるで綱引きのように、互いの力が反対方向に働いて打ち消し合い、波は小さくなります。静かな場所を求めて使う、雑音消し技術にもこの原理が巧みに使われています。周囲の騒音を、それと全く反対の波で打ち消すことで、静けさを作り出しているのです。

このように、同位相の波は互いに力を合わせ、より大きな力を生み出すことができます。これは、音だけでなく、光や電波など、様々な波にも共通する性質です。この同位相という現象は、私たちの身の回りの様々な技術に活かされており、より豊かな生活を支えています。

| 位相の状態 | 波の動き | 結果 | 例 |

|---|---|---|---|

| 同位相 | 山の位置、谷の位置が一致 | 振幅が大きくなる | 同じ高さの音を同時に鳴らす |

| 逆位相 | 片方の山ともう片方の谷が重なる | 振幅が小さくなる | ノイズキャンセリング |

位相のずれ:波のズレ

波の山や谷といった、波のある瞬間の形を思い浮かべてみてください。同じ形の波でも、波の開始地点が異なると、山や谷の位置がずれて見えます。これが「位相のずれ」です。例えるなら、同じリズムの音楽を、少し時間をずらして再生するようなものです。リズム自体は同じでも、ズレが生じることで聞こえ方が変わってきます。

この位相のずれは、波同士が重なり合う時に、「干渉」と呼ばれる現象を引き起こします。干渉には、波の山と山、谷と谷が重なり合う「強め合う干渉」と、山と谷が重なり合う「弱め合う干渉」があります。

強め合う干渉では、波の高さがより高くなり、音であればより大きな音になります。反対に、弱め合う干渉では、波の高さが低くなり、音であれば小さな音になります。極端な場合、山の高さと同じ深さの谷が重なると、波は完全に打ち消し合って、水面のように静かな状態になります。まるで音が聞こえなくなるかのようです。

位相のずれの大きさは、波長の何分のいくつかで表します。例えば、波長の半分だけずれている場合は「半波長分のずれ」、波長と同じだけずれている場合は「一波長分のずれ」といいます。半波長分のずれの場合、山と谷がぴったり重なるため、波は完全に打ち消し合います。 一波長分のずれの場合、山と山、谷と谷が重なり、ずれがない場合と同じ状態になります。

この位相のずれを理解することで、波の干渉を予測し、制御することができるようになります。例えば、ノイズキャンセリングイヤホンは、騒音と逆位相の音を発生させることで、騒音を打ち消し、静かな環境を作り出しています。他にも、コンサートホールの音響設計や、医療機器の開発など、様々な分野で位相のずれの理解が役立っています。

| 位相のずれ | 干渉 | 結果(音の例) |

|---|---|---|

| 波の開始地点の違い | 強め合う干渉(山と山、谷と谷が重なる) | 波の高さがより高く/大きな音 |

| 波の開始地点の違い | 弱め合う干渉(山と谷が重なる) | 波の高さがより低く/小さな音 |

| 半波長分のずれ | 弱め合う干渉 | 波が完全に打ち消し合う/音が聞こえなくなる |

| 一波長分のずれ | 強め合う干渉 | ずれがない場合と同じ状態 |

動画制作における位相

動画作りにおいて、音の波の繋がり具合、すなわち位相はとても大切な要素です。耳で聞くだけでは分かりづらいこの位相ですが、音質に大きな影響を与えます。

例えば、複数の録音機で録音した音を一つにまとめる時、それぞれの音の波のタイミングがずれていると、音がこもって聞こえたり、変な響きになったりすることがあります。これは、異なる録音機で録音された音が、わずかに異なるタイミングで耳に届くことで起こる現象です。

このような問題を防ぐには、録音時にそれぞれの録音機の位置をきちんと調整することが重要です。録音機同士の距離や角度を調整することで、音の波のずれを最小限に抑えることができます。また、録音機の種類を統一することも有効な手段です。

録音後の編集作業でも、位相のずれを修正することができます。編集ソフトには、音の波形を見ながら位相を調整する機能が備わっていることが一般的です。この機能を使うことで、録音時に生じた位相のずれを補正し、クリアな音質を実現できます。

位相のずれは、必ずしも悪いものとは限りません。音楽制作においては、位相のずれを意図的に作り出すことで、独特の響きや効果を生み出すことができます。例えば、特定の楽器の音を強調したり、奥行きのある音場を作り出したりする際に、位相の調整が用いられます。

このように、位相の調整は動画の音質全体を大きく左右する重要な要素と言えるでしょう。位相を理解し、適切に調整することで、より聞きやすく、印象的な動画を制作することができます。動画制作者にとって、位相は音質管理の重要な鍵となるのです。

| 位相とは | 問題点 | 対策 | 応用 |

|---|---|---|---|

| 音の波の繋がり具合 | 録音機の位置ずれなどで音がこもったり、変な響きになる | 録音時の位置調整、録音機の種類統一、編集ソフトでの位相調整 | 独特の響き、効果、楽器の強調、奥行きのある音場 |

位相の測定と表現

波の動きを捉える上で、位相という考え方はとても大切です。位相とは、波のある瞬間の状態を表す尺度であり、波の周期のどこにあたるかを示しています。この位相は、主に二つの方法で表現されます。一つは波長を基準にする方法、もう一つは角度を基準にする方法です。

波長を基準とした表現では、基準となる波と同じタイミングで振動している状態を「0」と表します。これは、二つの波の山と山、谷と谷がぴったりと重なっている状態です。この状態を「同位相」とも言います。反対に、山と谷が重なる、つまり波が半波長だけずれた状態は「1/2」と表します。これはちょうど波長の半分だけずれていることを示しています。

角度を使った表現では、同位相の状態は「0度」で表されます。そして、半波長ずれた状態は「180度」と表します。さらに、波長全体を360度として、波のずれ具合を角度で細かく表現することも可能です。例えば、4分の1波長ずれた状態は90度、4分の3波長ずれた状態は270度となります。

位相を正しく測り、調整することは様々な分野で欠かせません。例えば、良い音質の音楽を届けるための音響機器の開発や調整には、位相の理解が不可欠です。複数のスピーカーから出る音が正しく同位相でなければ、音が打ち消し合ってしまい、本来の音質が得られません。また、情報を正確に伝えるための通信システムの設計においても、位相の制御は重要です。データの送受信のタイミングがずれてしまうと、情報の欠落や誤りが生じてしまいます。さらに、医療の現場で使われる画像診断装置でも、位相の情報は病気を発見する上で重要な役割を果たしています。このように、位相の理解と応用は、音響、通信、医療など、様々な技術分野で広く役立っています。

| 位相の表現方法 | 基準 | 同位相 | 半波長ずれ |

|---|---|---|---|

| 波長基準 | 波長 | 0 | 1/2 |

| 角度基準 | 角度(360°=1波長) | 0° | 180° |

まとめ

波の性質を学ぶ上で、位相はとても大切な考え方です。波の山や谷の位置関係を表すことで、波同士がどのように影響し合うかを説明できます。

同じ波の山と山、谷と谷が重なる状態を同位相といいます。同位相の波が重なると、波の高さは元の波よりも高くなります。これを強め合う干渉といいます。例えば、コンサート会場で音が大きく聞こえる場所や、電波が強く受信できる場所などは、同位相の波が干渉しているためと考えられます。

反対に、山の位置と谷の位置が重なる状態を、位相がずれているといいます。位相のずれた波が重なると、波の高さが低くなります。これを弱め合う干渉といいます。例えば、ノイズキャンセリングイヤホンは、外部の音と逆位相の音を発生させることで、騒音を打ち消す仕組みです。

動画制作においても位相は、音の質に大きく関わってきます。例えば、複数のマイクで録音した音を混ぜ合わせる場合、マイクの位置の違いによって位相のずれが生じることがあります。この位相のずれは、音のこもった感じや、音の広がりの不足といった問題を引き起こす可能性があります。位相のずれを調整することで、クリアで迫力のある音を実現できます。

位相の調整は、専用の機器や編集ソフトで行うことができます。音の波形を見ながら、位相のずれを視覚的に確認し、調整していく作業が必要です。

位相は音響機器の開発や調整だけでなく、様々な分野で活用されています。通信においては、情報の送受信の精度を高めるために位相の制御が不可欠です。また、医療現場で使われる画像診断装置では、位相の情報を利用することで、より詳細な体内の様子を映し出すことが可能になります。このように、位相は私たちの暮らしを支える技術の土台となっています。

| 位相の状態 | 波の干渉 | 具体例 |

|---|---|---|

| 同位相(山と山、谷と谷が重なる) | 強め合う干渉(波の高さが高くなる) | コンサート会場で音が大きく聞こえる場所、電波が強く受信できる場所 |

| 位相がずれている(山の位置と谷の位置が重なる) | 弱め合う干渉(波の高さが低くなる) | ノイズキャンセリングイヤホン |

| 分野 | 位相の影響 | 対応 |

|---|---|---|

| 動画制作 | 複数のマイク録音時の位相ずれによる音のこもり、音の広がり不足 | 専用の機器や編集ソフトで位相調整 |

| 通信 | 情報の送受信の精度 | 位相制御 |

| 医療画像診断 | 詳細な体内の様子を映し出す | 位相情報を利用 |