動画制作における「てれこ」:よくある間違いと対策

動画を作りたい

先生、「てれこ」って動画制作の現場でどういう意味で使われるんですか?よく「画と音がてれこになってる」って言われるんですけど、どういう状態のことかよくわからなくて。

動画制作専門家

なるほど。「画と音がてれこになっている」というのは、例えば、登場人物が口を動かしているのに、実際の音声が少し遅れて聞こえる、といったように、映像と音声がずれている状態を指します。本来、同時に起こるべき、または、あるべき順番で起こるべき事柄が、食い違っている状態を表す言葉だね。

動画を作りたい

じゃあ、映像と音声のタイミングが合っていないってことですね。他にも「てれこ」が使われる場合はありますか?

動画制作専門家

そうだね、タイミングのずれ以外にも、例えば、字幕の表示順序が逆になっている場合などにも「てれこ」という言葉が使われることがあるよ。要するに、本来あるべき状態と逆になっている、食い違っている時に使われる、便利な言葉だね。

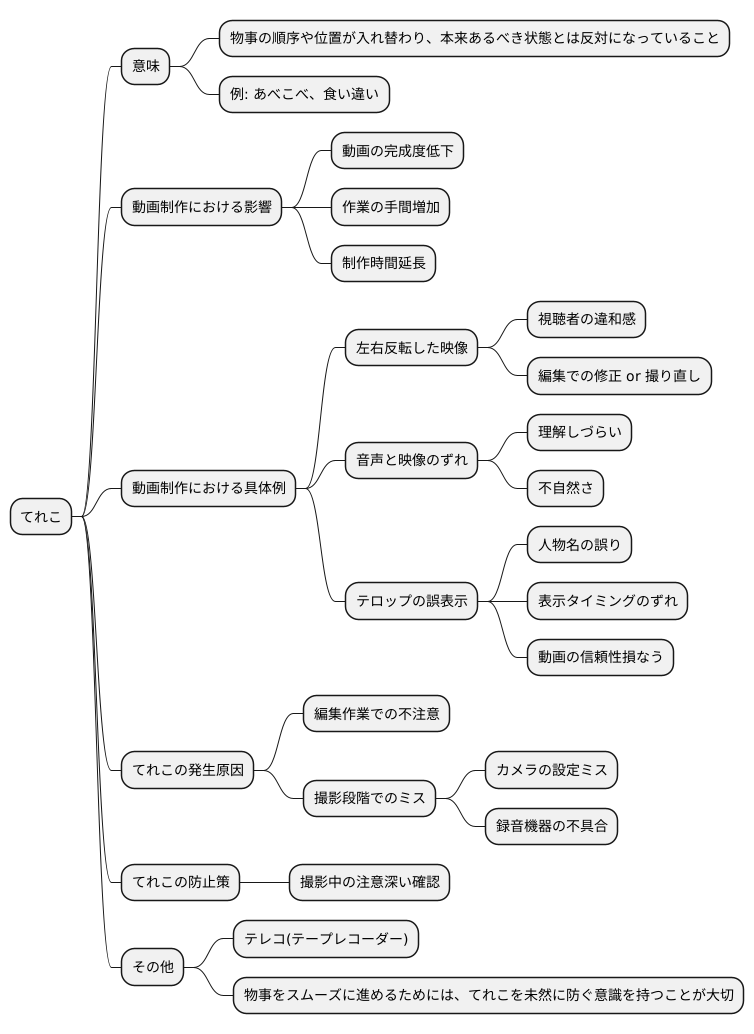

てれことは。

「動画を作る」ことに関わる言葉、「てれこ」について説明します。「てれこ」とは、「あべこべ」や「食い違い」という意味です。上下、左右、順番などが入れ違っている状態や、逆さまになっている状態を指します。音声機器の分野で「テレコ」と言う場合は、録音機(テープレコーダー)の略称として使われます。

「てれこ」とは

「てれこ」とは、物事の順序や位置が入れ替わり、本来あるべき状態とは反対になっていることを指す言葉です。言い換えれば、「あべこべ」や「食い違い」といった表現と同じ意味を持ちます。日常会話ではあまり耳にする機会が少ないかもしれませんが、動画を作る現場では、この「てれこ」が様々な問題を引き起こすことがあります。

動画制作において、「てれこ」は、最終的な動画の完成度を下げるだけでなく、作業の手間を増やし、制作時間を長くする原因にもなります。例えば、左右が反転した映像を想像してみてください。本来右側にあるべきものが左側に映っていたり、人物の動きが鏡に映したように反対になっていたら、視聴者は違和感を覚えるでしょう。このような映像は、編集の段階で修正できることもありますが、撮り直しが必要となる場合もあり、制作時間に大きな影響を与えます。また、音声と映像のずれも「てれこ」の一種です。役者の口の動きとセリフが一致していないと、視聴者は内容を理解しづらいだけでなく、不自然さを感じてしまいます。さらに、テロップの誤表示も「てれこ」が原因で起こる問題です。例えば、人物の名前が間違っていたり、表示されるタイミングがずれていたりすると、動画の信頼性を損なう可能性があります。

これらの「てれこ」は、編集作業での不注意によって発生する場合もありますが、撮影段階でのミスが原因となることもしばしばあります。例えば、カメラの設定ミスで映像が反転してしまったり、録音機器の不具合で音声と映像にずれが生じたりするケースです。そのため、撮影中は常に注意深く確認を行い、「てれこ」が発生しないように気を配ることが重要です。ちなみに、「テレコ」という言葉は、音響機器の「テープレコーダー」の略語としても使われますが、この記事では「あべこべ」や「食い違い」の意味での「てれこ」について説明しました。動画制作に限らず、物事をスムーズに進めるためには、「てれこ」を未然に防ぐ意識を持つことが大切です。

映像の左右反転

動画を作るとき、映像が左右反対になることってよくありますよね?特に、携帯電話などで自分撮りした映像を使う時に気をつけないと、知らないうちに左右反対になっていることがあります。例えば、右手に何かを持っている様子を撮影すると、出来上がった映像では左手に持っているように見えてしまうんです。

背景に文字があると、もっと分かりやすいです。看板や標識などが写っていると、文字が反対になって映ってしまい、見ている人は「あれ?おかしいな」と感じてしまいます。

このような間違いをなくすには、撮影する前に携帯電話などの設定を確認することが大切です。多くの撮影機器には、左右反転させる機能がついているので、必要に応じてこの機能をオフにしておきましょう。もし、編集作業中に左右反対になっていることに気づいたら、編集ソフトを使って直すことができます。ほとんどの編集ソフトには、映像を反転させる機能が備わっています。マウスを数回クリックするだけで簡単に修正できるので、慌てずに対応しましょう。

左右反対になっているだけなら、大したことではないと思うかもしれません。しかし、このような小さなミスが、動画全体の質を下げてしまうことがあります。見ている人は無意識のうちに違和感を感じ、動画の内容に集中できなくなってしまうかもしれません。ですから、撮影前、そして編集作業中に左右の向きを確認することは、質の高い動画を作る上で非常に重要です。ほんの少しの注意で、より完成度の高い動画を作ることができるので、ぜひ覚えておいてください。

| 状況 | 問題点 | 対策 |

|---|---|---|

| 自撮り映像 | 左右反転 | 撮影前に設定確認 |

| 背景に文字 | 文字反転 | 撮影前に設定確認 |

| 編集作業中 | 左右反転 | 編集ソフトで修正 |

| 全般 | 動画の質低下 | 撮影前、編集作業中に左右確認 |

音声と映像のずれ

動画を作るとき、音と映像がずれてしまう「てれこ」はよくある問題です。音が映像より早く聞こえたり、遅れて聞こえたりすると、見ている人は違和感を覚えます。そうなると、動画の内容に集中できなくなってしまいます。

このずれは、いくつか理由が考えられます。撮影で使っている機械の調子が悪かったり、編集ソフトの処理速度が遅かったりすることが原因です。

ずれをなるべく少なくするためには、質の良い録音機械を使うことが大切です。また、撮影中は音と映像がちゃんと合っているか、常に確認する必要があります。

編集しているときにずれに気づいたら、編集ソフトの機能を使って調整できます。しかし、ずれが大きいと、修正が難しいこともあります。

音と映像を別々に記録すると、後から合わせる作業が必要になるので、ずれが起こりやすくなります。撮影するときに、音と映像を同時に記録する方が、ずれのリスクを減らすことができます。

最近では、多くのカメラに高性能な録音機能が備わっています。しかし、より質の高い音声を録音したい場合は、外部の録音機を使うことをおすすめします。

音と映像のずれは、見ている人に不快感を与え、動画の質を下げてしまう大きな要因です。高品質な動画制作のためには、撮影段階から音と映像の同期に注意を払い、ずれが生じないように心がけることが重要です。編集段階でも、ずれがないかを細かく確認し、必要に応じて修正することで、視聴者が快適に視聴できる動画を作ることができます。

| 問題点 | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 音と映像のずれ(てれこ) | 撮影機器の不調、編集ソフトの処理速度の遅延 | 質の良い録音機器の使用、撮影中の音と映像の確認、編集ソフトでの調整 |

| 音と映像のずれ | 別撮りでの同期作業 | 同時録音 |

| 音質の向上 | カメラ内蔵マイクの音質 | 外部録音機器の使用 |

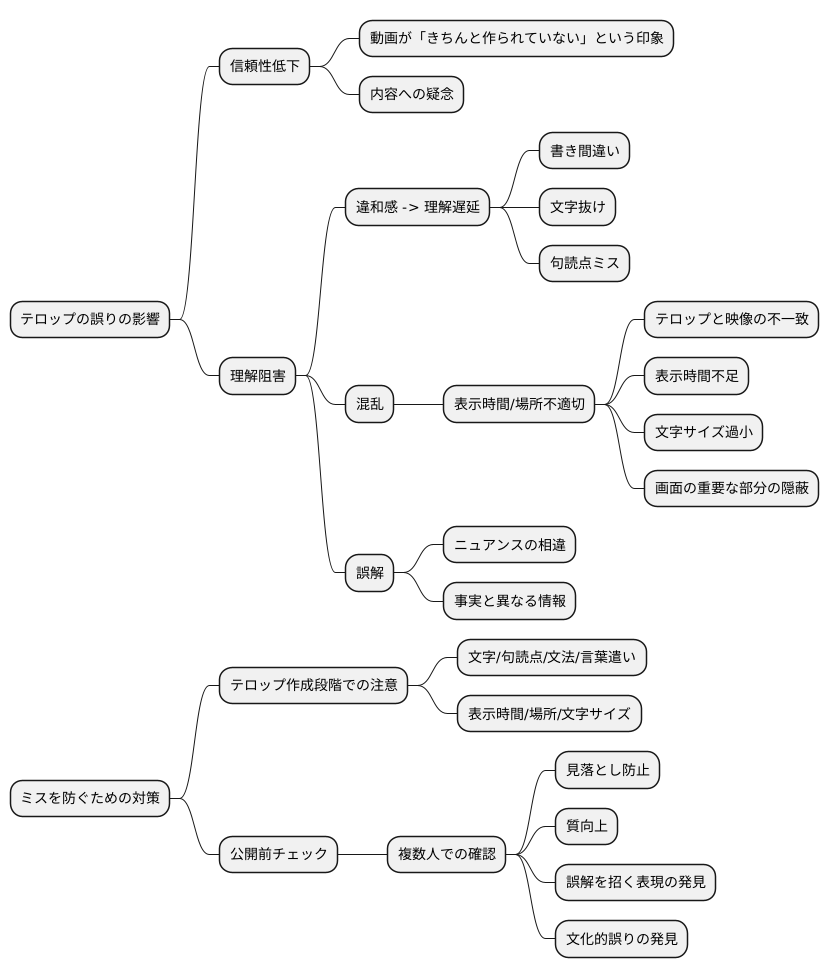

テロップの表示ミス

動画に文字を重ねて表示する字幕、いわゆる「テロップ」ですが、その表示に誤りがあると、視聴者の理解を大きく妨げてしまいます。例えば、単純な書き間違いや、文字の抜け落ち、句読点の位置の間違いなどは、見ている人に違和感を与え、内容の理解を遅らせてしまうことがあります。また、表示される時間や場所が不適切だと、映像の内容とテロップが合わず、混乱を招く可能性があります。例えば、話している言葉とテロップの文字が一致していない、表示時間が短すぎて読めない、文字が小さすぎて見えない、あるいは画面の重要な部分を隠してしまっているといったケースです。

こうした表示の誤りは、動画全体の信頼性を損なう大きな要因となります。どんなに素晴らしい内容の動画でも、テロップに誤りがあると、視聴者は「この動画はきちんと作られていない」と感じ、内容自体にも疑いを持つようになるかもしれません。また、誤解を招く表現も注意が必要です。例えば、映像の内容とは異なるニュアンスの言葉を使ったり、事実と異なる情報を表示したりすると、視聴者に誤った情報を伝えてしまうことになります。

こうしたミスを防ぐためには、テロップ作成の段階で細心の注意を払う必要があります。文字の書き間違いや句読点の位置はもちろん、文法や言葉遣いも丁寧に確認しましょう。また、表示時間や場所、文字の大きさなども、映像の内容に合わせて適切に調整することが重要です。そして、最も大切なのは、動画を公開する前に、複数人でテロップの内容をチェックすることです。自分一人でチェックするだけでは見落としがちですが、複数人で確認することで、誤りを発見しやすくなり、より質の高い動画を作ることができます。異なる視点からの確認は、誤解を招く表現や文化的な誤りを見つける上でも非常に有効です。丁寧に作成したテロップは、動画の内容をより分かりやすく伝え、視聴者の理解を深めるための強力なツールとなるでしょう。

「てれこ」を防ぐための対策

動画を作るとき、いわゆる「てれこ」や間違いを防ぐには、前もってしっかり準備して確認することが肝心です。撮影が始まる前に、使う道具がちゃんと動くか、設定に間違いがないかなどを細かく調べましょう。

撮影中は、音と映像が合っているか、映像が左右反対になっていないかなど、常に気を配る必要があります。例えば、マイクの音量が小さすぎたり、カメラの向きがずれていたりすると、後で修正するのが大変です。また、撮影現場の明るさや周りの音にも注意が必要です。明るすぎたり暗すぎたりすると映像が見にくくなり、周りの音がうるさすぎるとせっかくの音声が聞き取れなくなってしまいます。

編集作業では、画面に表示される文字に間違いがないか、音と映像にずれがないかを念入りに確認します。もし間違いを見つけたら、すぐに直しましょう。映像の明るさや色合いを調整したり、不要な部分をカットしたりすることも大切です。さらに、BGMや効果音を加えることで、動画の見栄えや雰囲気を良くすることができます。

動画が完成したら、公開する前に必ず複数人でチェックします。自分一人では気づかないミスを見つけてもらうためです。他の人に見てもらうことで、客観的な意見を聞くことができ、動画の質をさらに高めることができます。

こうした対策をきちんと行うことで、「てれこ」によるやり直しを減らし、質の高い動画を作ることができます。小さなミスが大きな問題に発展することもあるので、常に注意深く作業を進めるようにしましょう。

| 段階 | チェックポイント |

|---|---|

| 撮影前 | 機材の動作確認、設定の確認 |

| 撮影中 | 音と映像の同期、映像の左右、マイク音量、カメラの向き、明るさ、周囲の音 |

| 編集作業 | 文字の誤り、音と映像のずれ、明るさ・色合い調整、不要部分のカット、BGM・効果音の追加 |

| 公開前 | 複数人でのチェック |

| 全体 | 常に注意深く作業を進める |