動画編集における分岐処理

動画を作りたい

先生、『パラ分け』ってなんですか? 動画制作の用語で出てきてよくわからないんです。

動画制作専門家

『パラ分け』は、簡単に言うと、一つの信号を複数の機器に同時に送ることだよ。例えば、撮影した映像をモニターで見ながら、同時に録画機にも送る場合などに使われるんだ。

動画を作りたい

なるほど。分配するってことですね。それで、『純パラ』っていうのもあるんですか?

動画制作専門家

そうそう。『純パラ』は、機器同士の抵抗(インピーダンス)を気にせずに、単純に信号を分配すること。専門的な話になるけど、機器によっては抵抗が合わないと、うまく信号が送れないことがあるんだ。だから、場合によっては、抵抗を調整する必要があるんだよ。

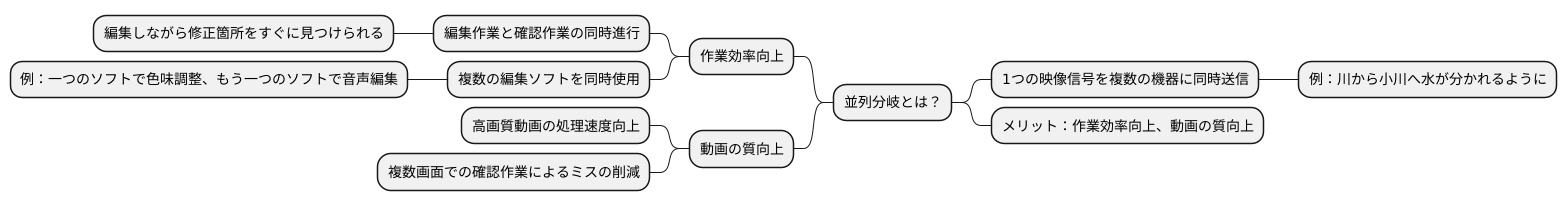

パラ分けとは。

動画を作る際の言葉で「パラ分け」というものがあります。これは、信号を枝分かれさせる際に、同時に複数の場所に送ることを指します。電気の流れにくさなどを考えずに、ただ単純に枝分かれさせる場合は「純パラ」と言います。

分岐処理の概要

動画を作る過程で、複数の作業を同時に行う技術、それが分岐処理です。この技術は、作業の効率を大きく高めるための大切な手段となります。例えば、複数の動画を同時に再生させたり、一つの動画に複数の効果を同時に加えたりといった場面で活躍します。分岐処理には、大きく分けて二つの種類があります。一つは直列処理、もう一つは並列処理です。それぞれに異なる特徴があり、動画編集の目的や状況に合わせて使い分ける必要があります。

直列処理とは、複数の作業を順番に一つずつ行っていく方法です。料理で例えると、野菜を切ってから炒める、といった手順です。一つ目の作業が終わってから次の作業が始まるため、全ての作業が完了するまでには時間がかかります。しかし、前の作業の結果を次の作業に反映させることができるため、複雑で高度な編集作業を行う際に役立ちます。例えば、動画の一部を明るくしてから、その明るい部分にぼかし効果を加えるといった処理が可能です。

並列処理とは、複数の作業を同時に進めていく方法です。これは、複数の料理人がそれぞれ異なる料理を同時に作っているようなイメージです。複数の作業が同時に行われるため、全体の作業時間を大幅に短縮できます。しかし、同時進行している他の作業の結果を反映させることが難しいという側面もあります。例えば、二つの動画素材にそれぞれ異なる効果を加えることは容易ですが、一方の動画の効果をもう一方の動画に反映させることは、並列処理だけでは難しい場合があります。

動画編集においては、直列処理と並列処理の特徴を理解し、目的に合わせて適切な方法を選ぶことが重要です。複雑な効果を実現したい場合は直列処理を、作業時間を短縮したい場合は並列処理を検討します。分岐処理をうまく使いこなすことで、より高度で、より効率的な動画編集が可能になります。

| 処理の種類 | 説明 | メリット | デメリット | 例 |

|---|---|---|---|---|

| 直列処理 | 複数の作業を順番に一つずつ行う方法 | 前の作業の結果を次の作業に反映できるため、複雑で高度な編集作業が可能 | 全ての作業が完了するまで時間がかかる | 動画の一部を明るくしてから、その明るい部分にぼかし効果を加える |

| 並列処理 | 複数の作業を同時に進めていく方法 | 全体の作業時間を大幅に短縮できる | 同時進行している他の作業の結果を反映させることが難しい | 二つの動画素材にそれぞれ異なる効果を加える |

並列分岐の定義

動画を作る過程で、複数の機器や作業を同時に行いたい場合があります。このような場合に役立つのが、並列分岐と呼ばれる技術です。これは、一つの映像信号を複数の機器に同時に送ることができる技術のことを指します。まるで水が一本の川から複数の小川に流れ込むように、一つの映像が複数の場所で使われるイメージです。

並列分岐を使うことで、作業の効率を大きく向上させることができます。例えば、一つの動画を編集する際、編集作業を行うパソコンとは別に、確認用の画面に同じ動画を表示させることができます。これにより、編集作業をしながら同時に出来栄えを確認することができ、修正箇所を見つけるのも容易になります。また、複数の編集ソフトを同時に使い、それぞれで異なる効果を加えるといった使い方も可能です。一つの動画を複数のソフトに同時に送り、一つのソフトでは色味を調整し、もう一つのソフトでは音声を編集するといった具合です。

並列分岐は、動画編集の作業時間を短縮するだけでなく、動画の質を高めることにも繋がります。例えば、高画質の動画を扱う場合、処理に時間がかかり、作業が滞ってしまうことがあります。しかし、並列分岐を使えば、複数の機器で同時に処理を行うことで、全体的な処理速度を向上させることができます。また、複数の画面で同時に確認作業を行うことで、細かいミスも見逃さずに修正することができ、より完成度の高い動画を作り上げることが可能になります。このように、並列分岐は動画制作において、作業効率と質の向上に大きく貢献する重要な技術と言えるでしょう。

純粋並列分岐(純パラ)について

映像信号を複数の機器に送る方法の一つに、純粋並列分岐、略して純パラと呼ばれるやり方があります。これは、電気の通り道を水路に例えると、一つの水路から複数の水路に水を分けるようなものです。 一般的な分岐方法では、分かれた先のそれぞれの水路の太さや流れやすさ、つまりはインピーダンスと呼ばれるものをきちんと調整して、水が均等に流れるようにします。しかし、純パラではこの調整をしません。まるで、一つの水路から単純に複数の水路へと分岐させるだけです。

この方法の利点は、調整の手間がかからないので、回路の設計が簡単になり、費用も抑えられることです。 例えば、複数の画面に同じ映像を映したい時などに役立ちます。画質や音質にそれほどこだわらなければ、純パラは手軽で安価な解決策となります。会議室などで、発表者の映像を複数の画面に映し出す場合などを想像してみてください。多少の画質の劣化は許容できる範囲でしょう。

しかし、純パラには欠点もあります。水路の太さや流れやすさを調整していないため、水がうまく流れず、一部が跳ね返ったり、水量が減ったりすることがあります。電気信号の世界では、これが信号の反射や減衰といった問題を引き起こします。映像で言えば、色が変わってしまったり、画像がぼやけたりする可能性があります。音で言えば、音が小さくなったり、ノイズが混じったりするかもしれません。

そのため、高画質高音質が求められる場面では、純パラは適していません。例えば、映画の編集や音楽制作など、高い品質が求められる作業では、インピーダンスを調整した、より高度な分岐方法を使うべきです。つまり、純パラを使うかどうかは、求める品質と費用のバランスを考えて決める必要があります。簡易的な用途には便利ですが、高品質な映像や音声には向かない技術と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 純粋並列分岐(純パラ) |

| 仕組み | 1つの映像信号を複数の機器にそのまま分配する。インピーダンス整合を取らない。 |

| 利点 |

|

| 欠点 |

|

| 適用例 |

|

| 不適用例 |

|

分岐処理における注意点

映像を複数の機器に分配する分岐処理を行う際には、いくつかの注意点があります。まず、分配元の機器の出力端子と分配先の機器の入力端子の電気抵抗値、すなわち整合性を確認することが重要です。分配元の出力抵抗値と分配先の入力抵抗値が合っていないと、信号の反射や減衰が起こり、映像のちらつきや音質の低下につながる可能性があります。そのため、適切な抵抗値変換を行う必要があります。変換器を用いたり、抵抗値の合った機器を選定したりするなどして、整合性を合わせましょう。

次に、分配回路の質にも注意が必要です。質の低い分配回路を使うと、雑音や歪みが発生し、映像や音声に悪い影響を与える可能性があります。分配回路を選ぶ際は、信頼できるメーカーの製品を選ぶ、仕様をしっかり確認する、価格だけで判断しないようにしましょう。質の高い分配回路を使うことで、これらの問題を避け、質の高い映像作品を作ることができます。

さらに、分配する信号の種類にも注意が必要です。映像信号と音声信号では、最適な分配方法が違います。映像信号は高周波信号であるため、分配回路の周波数特性に注意する必要があります。音声信号は、映像信号に比べて低い周波数信号であるため、ノイズの影響を受けやすい性質があります。そのため、それぞれの信号に適した分配方法を選ぶことで、映像や音声の劣化を防ぐことができます。たとえば、映像信号には高周波特性の良い分配回路を、音声信号にはノイズ対策のされた分配回路を使用するなど、信号の種類に合わせて適切な分配回路を選びましょう。

これらの点に気を付けることで、分岐処理による問題を避け、円滑な映像作品作りを行うことができます。

| 注意点 | 詳細 | 対策 |

|---|---|---|

| 整合性 | 分配元の出力抵抗値と分配先の入力抵抗値が合っていないと、信号の反射や減衰が起こり、映像のちらつきや音質の低下につながる。 | 適切な抵抗値変換を行う(変換器の使用、抵抗値の合った機器の選定) |

| 分配回路の質 | 質の低い分配回路を使うと、雑音や歪みが発生し、映像や音声に悪い影響を与える。 | 信頼できるメーカーの製品を選ぶ、仕様をしっかり確認する、価格だけで判断しない。 |

| 分配する信号の種類 | 映像信号と音声信号では、最適な分配方法が異なる。映像信号は高周波信号のため、分配回路の周波数特性に注意。音声信号はノイズの影響を受けやすい。 | それぞれの信号に適した分配方法を選ぶ(映像信号:高周波特性の良い分配回路、音声信号:ノイズ対策のされた分配回路) |

動画編集の効率化

動画を作る作業を効率良く進めることは、制作にかかる時間を短くするだけでなく、動画の質を上げるためにも大切なことです。いくつかの作業を同時に行うことで、全体の作業時間を大幅に減らすことができます。

例えば、動画のデータを軽くして保存する作業(エンコード処理)をしている間に、別の動画の編集作業を進めることができます。そうすることで、待つ時間を有効に使い、全体の作業時間を短くすることができます。また、画面を複数使うことで、動画の確認作業と編集作業を同時に行うことができます。例えば、片方の画面で動画を確認しながら、もう片方の画面で編集作業を行うことで、作業効率を上げることができます。

さらに、性能の良い計算機と、複数の作業を同時に行うための適切な設定を組み合わせることで、複数の高画質動画を同時に編集することもできます。動画編集ソフトの中には、複数の動画や音声のデータを組み合わせたり、切り替えたりする機能を持つものがあります。これらの機能をうまく活用することで、複雑な動画編集作業も効率的に行うことができます。また、よく使う編集操作を登録して、ワンタッチで呼び出せるように設定しておくことで、作業時間を短縮することができます。

動画編集の技術は常に進歩しています。常に新しい情報に気を配り、最新の技術を積極的に取り入れることで、より効率的で質の高い動画を作ることができるようになります。新しい編集ソフトや技術、作業方法を学ぶことで、さらに効率を上げることができます。また、インターネット上には、動画編集に関する様々な情報が公開されています。これらの情報を活用することで、常に最新の技術や知識を身につけることができます。動画編集の効率化は、ただ作業時間を短縮するだけでなく、より良い動画を作るための大切な要素です。常に新しい技術を取り入れ、より質の高い動画制作を目指しましょう。

| 動画制作の効率化 | 具体的な方法 | メリット |

|---|---|---|

| 並行処理 | エンコード中に別の動画を編集 複数画面で確認と編集を同時に行う |

待ち時間を有効活用 作業時間短縮 |

| 高性能機器と設定 | 高性能計算機と適切な設定で複数動画同時編集 | 高画質動画の複数同時編集 |

| ソフトの活用 | 複数動画・音声の組み合わせ、切り替え機能 よく使う操作の登録 |

複雑な編集作業の効率化 作業時間短縮 |

| 最新技術の導入 | 新しい編集ソフト、技術、作業方法の学習 インターネット上の情報の活用 |

効率的で質の高い動画制作 |