MAもどし:映像と音声の最終調整

動画を作りたい

「MAもどし」って、よく耳にするんですけど、いまいち何をしているのかよくわかっていないんです。教えてもらえますか?

動画制作専門家

MAもどしは、動画の音声に関する作業だよ。簡単に言うと、完成した音声を編集前の動画に戻す作業のことだね。

動画を作りたい

完成した音声を編集前の動画に戻す、ですか?なぜそんなことをする必要があるんですか?

動画制作専門家

編集段階の音声は仮のものだからね。MA作業でナレーションや効果音、音楽などを加えて、より質の高い音声に仕上げるんだ。そして、その完成した音声を編集前の動画と合わせることで、最終的な動画が完成するんだよ。だからMAもどしが必要なんだ。

MAもどしとは。

映像編集の最終段階で、音のミキシングや調整が終わった音声を、編集済みの映像テープに録音し直す作業のこと。この作業を『MAもどし』と言います。

編集作業と音声調整

動画を作る作業の中で、映像と音を組み合わせる編集作業はとても大切です。編集作業では、物語をうまく伝えるために映像の順番や長さを調整します。この段階では、完成版ではない仮の音声を使うことが多いです。

最終的な音の質を決めるのは、専門的な「音声調整」という作業です。この音声調整は、いろいろな音を組み合わせて、全体のバランスを調整する作業です。具体的には、効果音、音楽、語りなどを加えて、映像に合った音の世界を作り上げます。まるで映像に命を吹き込むような作業です。

音声調整によって完成した高品質な音を、編集済みの映像に取り込む作業を「音声調整の反映」と呼びます。この作業は、映像と音の最終確認をする大切な工程です。例えば、効果音のタイミングがずれていないか、音楽の音量が適切かなどを細かく確認します。映像と音がぴったり合うように調整することで、作品全体の完成度を高めます。音の調整一つとっても、観る人に与える印象は大きく変わります。迫力のある場面では効果音を強調したり、静かな場面では音楽を控えめにしたりと、場面に合わせた調整が重要です。

編集作業と音声調整は、どちらも動画制作において欠かせない工程です。これらを丁寧に行うことで、より質の高い、完成度の高い動画を作り上げることができます。まるで絵を描くように、音と映像を組み合わせて、魅力的な作品を作り上げていくのです。

MAもどしの具体的な作業内容

映像作品の音声は、編集段階と最終仕上げ段階で別々に扱われます。編集段階では仮の音声を使用し、映像の繋がりや流れを重視して編集作業を進めます。その後、最終仕上げ段階、つまりMA(マルチオーディオ)ダビングと呼ばれる工程で、音楽、効果音、セリフなどの音声を丁寧に調整し、完成度の高い音声トラックを作成します。このMAダビングで完成した音声を、編集済みの映像マスター(エディットマスターテープ)に上書きするのが「MAもどし」です。

MAもどしは、完成した音声を映像に合わせる最終工程であり、非常に繊細な作業です。映像と音声の同期が少しでもずれると、視聴者は違和感を覚え、作品への没入感が損なわれてしまいます。例えば、セリフと口の動きが合っていない、効果音が遅れて聞こえるといった状況は、作品全体の質を大きく下げかねません。そのため、MAもどしを行う技術者は、正確な同期を維持することに細心の注意を払います。

MAもどしには、専門的な技術と設備が必要です。作業は通常、ポストプロダクションと呼ばれる専門のスタジオで行われ、熟練した技術者が専用の機器を用いて作業を行います。映像と音声を正確に同期させるためには、タイムコードと呼ばれる時間情報を活用します。タイムコードは、映像と音声の両方に記録されており、これを基準に同期調整を行います。また、高品質な音声データを損なうことなく移し替えるためには、専用の機器とソフトウェアが必要です。このように、MAもどしは、専門知識と高度な技術が求められる作業であり、映像作品の完成度を左右する重要な工程と言えるでしょう。

| 工程 | 説明 | ポイント |

|---|---|---|

| 編集段階 | 仮の音声を使用し、映像の繋がりや流れを重視して編集作業を進める | 仮音声 |

| MA(マルチオーディオ)ダビング | 音楽、効果音、セリフなどの音声を丁寧に調整し、完成度の高い音声トラックを作成する最終仕上げ段階 | 最終仕上げ段階 |

| MAもどし | 完成した音声を編集済みの映像マスター(エディットマスターテープ)に上書きする最終工程 | 映像と音声の正確な同期、専門的な技術と設備、熟練した技術者 |

MAもどしの重要性

音合わせ、いわゆるエムエー(MA)もどしは、映像作品に命を吹き込む大切な作業です。単に音声を映像に貼り付けるだけでなく、作品全体の質を高めるための最終仕上げと言えるでしょう。

まず、質の高い音は、映像の魅力を最大限に引き出します。例えば、自然の風景を映した場面では、風の音や鳥のさえずりが、視聴者の心に安らぎや爽快感をもたらします。反対に、緊張感あふれる場面では、効果音や音楽によって、視聴者の心を掴み、物語に引き込むことができます。

エムエー(MA)ダビングという作業では、録音された音声の細かな調整を行います。音量のバランスを整えたり、ノイズを取り除いたり、効果音を加えたりすることで、よりクリアで迫力のある音を作り上げます。まるで磨き上げた宝石のように、音声が輝きを増し、映像に深みと奥行きを与えます。

そして、エムエー(MA)もどしで重要なのが、映像と音声の完璧な同期です。例えば、役者の口の動きとセリフ、効果音と画面上の出来事がぴったりと合っていることで、視聴者は違和感なく物語の世界に入り込むことができます。まるで自分がその場にいるかのような臨場感を感じ、作品に没頭できるのです。

このように、エムエー(MA)もどしは、高品質な音声と映像の同期を通じて、視聴者の心を揺さぶり、物語の感動を最大限に引き出す、映像制作には欠かせない重要な工程です。妥協を許さない丁寧な作業によって、作品は真の完成形へと導かれるのです。

| MA(エムエー)もどし(音合わせ)の重要性 |

|---|

| 映像作品に命を吹き込む最終仕上げ |

| 高品質な音声と映像の同期を通じて、視聴者の心を揺さぶり、物語の感動を最大限に引き出す |

| 妥協を許さない丁寧な作業によって、作品は真の完成形へと導かれる |

| MA(エムエー)もどしの効果 |

| 質の高い音は、映像の魅力を最大限に引き出す(例:自然の風景、緊張感あふれる場面) |

| 音声が輝きを増し、映像に深みと奥行きを与える(例:音量バランス調整、ノイズ除去、効果音追加) |

| 視聴者は違和感なく物語の世界に入り込む(例:口の動きとセリフ、効果音と画面上の出来事の同期) |

| まるで自分がその場にいるかのような臨場感、作品への没頭 |

デジタル時代における変化

近頃は、動画を作る場面で、なくてはならないものとなった計算機。この計算機の普及によって、動画の音を調整する作業、いわゆる「音合わせ」の世界も大きく変わりました。かつては、音合わせは磁気テープと呼ばれる、音を記録する茶色い帯を使うのが当たり前でした。このテープを何度も巻き戻したり、早送りしたりして、映像と音をぴったり合わせる、地道な作業が必要でした。磁気テープは、何度も使ううちに傷んだり、音が劣化したりすることもあり、慎重な扱いが求められました。

ところが、計算機技術が進むにつれて、音合わせも計算機上で行うのが主流になりました。音の情報は全て計算機の中に数字の列として保存され、磁気テープのように物理的な劣化を心配する必要はなくなりました。また、計算機なら、ほんの一瞬の音も簡単に切り取ったり、繋げたり、音量を変えたりできます。音合わせの作業は劇的に効率化され、より細かい調整もできるようになりました。

さらに、計算機のおかげで、場所を選ばずに音合わせができるようになりました。かつては、専用の機械がある編集室に集まる必要がありましたが、今ではインターネットを通じて、遠くにいる仲間と協力して作業を進めることも可能です。

しかし、どんなに技術が進歩しても、音合わせで最も大切なことは変わりません。それは、映像と音を完璧に一致させることです。登場人物の口の動きと声が少しでもずれていれば、見ている人は違和感を覚えます。どんなに素晴らしい映像や音響効果も、音合わせがずれていれば台無しです。計算機は便利な道具ですが、最終的には、音合わせをする人の経験と技術が重要なのです。計算機と人の技術が組み合わさることで、より質の高い動画制作が可能になるのです。

| 項目 | 計算機導入前 | 計算機導入後 |

|---|---|---|

| 音合わせの手段 | 磁気テープ(物理的なテープ) | 計算機(デジタルデータ) |

| 作業内容 | テープの巻き戻し、早送りによる調整 | データの切り取り、結合、音量調整 |

| 作業効率 | 低く、地道な作業 | 劇的に効率化、細かい調整も可能 |

| データの劣化 | あり(テープの損傷、音質劣化) | なし |

| 作業場所 | 専用の編集室 | 場所を選ばず、遠隔作業も可能 |

| 重要な要素 | 映像と音の一致、慎重な作業 | 映像と音の一致、作業者の経験と技術、計算機の活用 |

まとめ

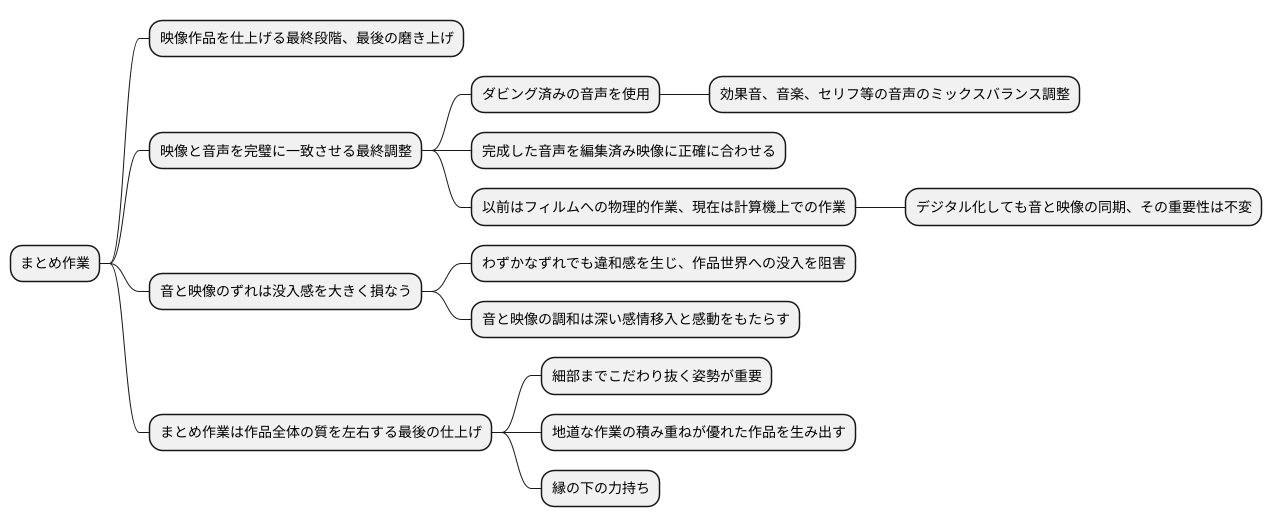

映像作品を仕上げる最終段階、最後の磨き上げとも言える工程が「まとめ作業」です。この作業は、映像と音声を完璧に一致させる、いわば最終調整の場です。

まとめ作業では、まず「ダビング」と呼ばれる工程で仕上げられた音声を用意します。ダビングとは、効果音や音楽、セリフなどの音声を混ぜ合わせ、バランスを整え、作品全体の雰囲気を作り上げる作業です。この完成した音声を、編集済みの映像に正確に合わせるのが、まとめ作業の核心です。

以前は、フィルムに直接音声を焼き付ける物理的な作業でしたが、近年の技術革新により、作業は全て計算機上で行われるようになりました。しかし、デジタル化が進んでも、音と映像を完璧に同期させるという目的、そしてその重要性は変わることはありません。

音と映像のずれは、視聴者の没入感を大きく損なう要因となります。ほんのわずかなずれでも、視聴者は違和感を覚え、作品の世界に入り込めなくなってしまいます。逆に、音と映像が完璧に調和した時、視聴者は作品に深く感情移入し、感動を味わうことができます。

まとめ作業は、一見地味で目立たない作業に思えるかもしれません。しかし、この最後の仕上げこそが、作品全体の質を左右すると言っても過言ではありません。映像制作に携わる者は、この工程の重要性を深く理解し、細部までこだわり抜く姿勢を持つ必要があります。視聴者に感動を与える、真に優れた作品を創り上げるためには、こうした地道な作業の積み重ねが不可欠です。まさに縁の下の力持ちと言えるでしょう。