クリッピング歪み:音質劣化の要因

動画を作りたい

「クリッピング歪み」って、どういう意味ですか?なんか難しそうでよくわからないです。

動画制作専門家

簡単に言うと、音が大きすぎるせいで、本来きれいな波の形をしている音が、頭をつぶされたような形になってしまう現象のことだよ。例えるなら、風船に空気を入れる時、入れすぎると割れてしまうよね?音もそれと似ていて、許容量を超えた大きな音が入力されると、波形が歪んでしまうんだ。

動画を作りたい

なるほど。音の風船みたいな感じですね。じゃあ、どんな時に「クリッピング歪み」は起きるんですか?

動画制作専門家

録音機器の性能を超えた大きな音を入力した時や、編集ソフトで音量を上げすぎた時によく起きるよ。例えば、マイクの近くで大声を出したり、楽器の音を大きくしすぎたりすると、「クリッピング歪み」が発生して、音が割れたように聞こえるんだ。

クリッピング歪みとは。

動画を作る時の言葉で「クリッピング歪み」というものがあります。これは、電気の信号が強すぎて機械の処理能力を超えてしまう時に起こります。本来なら滑らかに変化するはずの音や映像の波形が、まるで刃物で切ったかのように急に平らな部分が出てきてしまう現象のことです。例えるなら、マイクに向かって叫びすぎて音が割れてしまうような状態です。

概要

音声や音楽を扱う上で、「ひずみ」は音質を大きく損なう悩みの種です。その中でも「切り取りひずみ」は、特に気を付けなければならないもののひとつです。一体どんなひずみで、なぜ起こるのでしょうか?それを紐解きながら、対策方法も考えてみましょう。

切り取りひずみは、音の波形が本来描くべき形から、まるで刃物で切り取られたかのように平らになってしまう現象です。音の信号は、空気の振動を電気信号に変換したものですが、この電気信号の大きさが機器の処理できる範囲を超えてしまうと、それ以上大きな信号として記録することができなくなります。これが、波形が平らになってしまう原因です。

この切り取りひずみは、耳で聞くと「音割れ」として感じられます。楽器の音色が変わってしまったり、耳障りな雑音が混ざったりすることで、音楽の美しさや明瞭さを損なってしまいます。録音や演奏時に音が割れてしまうと、せっかくの表現が台無しになってしまうこともあります。

では、どうすればこの切り取りひずみを防げるのでしょうか?まず録音する際には、入力の音量が適切であるかを確認することが大切です。録音機器には、入力レベルを表示するメーターが付いているので、このメーターが振り切れないように注意深く調整しましょう。また、演奏時には楽器の音量バランスを適切に保つことも重要です。特定の楽器の音だけが大きすぎると、全体の音量が抑えられてしまい、結果として音の迫力や表現力が失われてしまう可能性があります。

ミキシングやマスタリングといった編集作業においても、切り取りひずみが発生する可能性があります。各トラックの音量バランスやエフェクトのかかり具合を調整する際には、常に音割れに注意を払い、適切な音量レベルを維持するよう心がけましょう。

切り取りひずみは、少しの注意で防ぐことができます。音割れのない、クリアで美しい音を実現するために、日頃から機器の特性を理解し、適切な操作を心がけることが大切です。

| 現象 | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 切り取りひずみ(音割れ) | 音の信号レベルが入力機器の許容範囲を超える | 録音時の入力レベル調整、演奏時の音量バランス調整、ミキシング/マスタリング時の音量レベル監視 |

発生の仕組み

音の波は、強弱の変化を繰り返しながら伝わっていきます。音の大きさを表す部分を「振幅」と言いますが、この振幅が録音機器や再生機器の扱える範囲を超えてしまうと、音が歪んでしまう現象が起こります。これが「クリッピング歪み」です。

例えるなら、水道の蛇口を全開にしても、蛇口の太さ以上に水は流れません。同じように、機器には音の大きさの限界があり、それを超えた音はそこで頭打ちになってしまいます。音の波の形で見てみると、本来は滑らかな曲線を描いている部分が、限界を超えたところで平らに切り取られたような形になります。これが「クリッピング」と呼ばれるゆえんです。

この歪みは、アンプの音量を上げすぎる、あるいは録音機器への入力レベルが高すぎるといった場合に起こりやすいです。例えば、カラオケでマイクに近づきすぎて大きな声を拾ってしまうと、音が割れてしまうことがあります。これはマイクの性能を超えた音が入力されたために起こるクリッピング歪みです。

コンピュータで音を扱う場合も同様です。コンピュータは音を数字で表しますが、扱える数字の範囲が決まっています。この範囲を超えると、数字が限界値で固定されてしまい、やはり音が歪みます。デジタル録音の場合でも、入力レベルが高すぎるとクリッピング歪みが発生し、音質が劣化してしまうので注意が必要です。

聴覚への影響

音の歪み、特に「クリッピング歪み」は、私たちの耳に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。クリッピング歪みとは、音の波形が機器の処理能力を超えた際に、波形の山部分が切り取られたように平らになってしまう現象です。この歪みは、耳障りな音割れとして聞こえ、心地よい音質を損ないます。まるで、綺麗な絵に乱暴な落書きをされたように、本来の音の美しさが失われてしまうのです。

短時間であれば、多少の音割れも我慢できるかもしれませんが、長時間そのような音を聴き続けると、聴覚に疲労が蓄積されていきます。耳が疲れると、音がぼやけて聞こえたり、耳鳴りがしたりすることがあります。まるで、マラソンを走った後の筋肉痛のように、耳も酷使されると痛みや不快感を訴えるのです。軽度のクリッピングであれば、音の鮮明さが少し低下する程度の影響で済む場合もありますが、重度のクリッピングになると、音楽や会話の内容を聞き取るのが困難になることもあります。重要な会議の内容が聞き取れなかったり、好きな音楽の繊細な表現が台無しになったりすると、大変困ります。

特に、高音域でクリッピングが発生すると、不快感はさらに増します。高音域の音は、人間の耳にとって感度が高いため、わずかな歪みでも敏感に感じ取ってしまうからです。まるで、鋭い針で耳を刺されたような感覚になり、非常に不快に感じます。そのため、音楽制作や音声録音の際には、クリッピング歪みが発生しないように注意深く作業を行う必要があります。録音機器の音量設定を適切に調整したり、音源の音量レベルを適切に管理することで、クリッピング歪みの発生を抑制し、耳への負担を軽減することができます。快適な音楽体験を楽しむためにも、音質管理は非常に重要なのです。

| クリッピング歪みの影響 | 詳細 | 例え |

|---|---|---|

| 耳障りな音割れ | 音の波形が切り取られ、心地よい音質が損なわれる | 綺麗な絵に乱暴な落書きをされたよう |

| 聴覚疲労 | 長時間聴き続けると耳が疲れる、音がぼやける、耳鳴りがする | マラソン後の筋肉痛のよう |

| 聞き取りづらさ | 軽度:音の鮮明さ低下、重度:音楽や会話の内容を聞き取れない | 重要な会議の内容が聞き取れない、音楽の繊細な表現が台無し |

| 高音域での不快感 | 高音域は感度が高いため、わずかな歪みでも不快 | 鋭い針で耳を刺されたような感覚 |

| 対策 | 録音機器の音量設定、音源の音量レベルを適切に管理 | 快適な音楽体験のための音質管理 |

対策と回避

録音された音が割れてしまう、いわゆる「クリッピング歪み」。この耳障りな現象を防ぐには、録音から編集までの各段階における音声信号のレベル管理が肝心です。

まず録音時には、入力レベルに細心の注意を払いましょう。使用する機器にはそれぞれ扱える音量の範囲が決まっています。この範囲を超えてしまうと音が割れてしまうため、録音機器のメーターを見ながら、常に適切な範囲内に収まるように調整することが大切です。メーターが振り切れて赤く表示されている場合は、入力音量が大きすぎるサインです。入力音量を下げるか、マイクとの距離を調整することで適正なレベルを保ちましょう。

録音後の編集段階、とりわけ複数の音声を混ぜ合わせる作業(ミキシング)や最終的な音質調整(マスタリング)の際にも、音量管理は重要です。それぞれの音声の大きさのバランスを適切に調整し、全体のレベルが機器の許容範囲を超えないように注意深く作業を進めなければなりません。もし全体のレベルが大きすぎると、最終的な出力時にクリッピング歪みが発生する可能性があります。

さらに、音量を大きくしたい場合には、「リミッター」や「コンプレッサー」といった効果を加える機器を適切に使いましょう。これらの機器は、音の強弱差を縮め、突出した大きな音を抑えることで、全体の音量を上げやすくする効果があります。これにより、音割れを起こさずに音量を上げることが可能になります。もちろん、これらの機器にもそれぞれ適切な設定値があるので、使い方を学び、状況に応じて適切な調整を行うことが重要です。適切なレベル管理と機器の活用によって、クリアで聞きやすい、高品質な音声を実現できるでしょう。

デジタルオーディオにおける注意点

音の情報を数字に変換して扱う仕組みであるデジタル録音には、従来の音を電気信号の強弱で記録するアナログ録音とは異なる特有の注意点があります。デジタル録音は、音の波形を一定の時間間隔で標本化し、その時点での音の大きさを数値に変換して記録します。この際、記録できる数値の範囲には上限と下限があり、これを「ダイナミックレンジ」と呼びます。

録音時にこのダイナミックレンジを超える大きな音が入力されると、波形の頂点が切り取られたような状態になり、これが「クリッピング」と呼ばれる歪みを生じさせます。クリッピング歪みは、耳障りな音割れとして聞こえ、音質を著しく劣化させます。アナログ録音でも同様の歪みは発生しますが、デジタル録音の場合、波形が不自然に断絶されるため、アナログ録音よりも不快に感じられることが多いです。

このクリッピング歪みを防ぐためには、録音中の音量レベルを常に監視することが重要です。録音機器には、入力レベルを表示するメーターが備わっています。このメーターを見ながら、レベルが上限に達しないように調整する必要があります。また、編集ソフトで音量を上げる際にも、クリッピングが発生していないか確認する必要があります。もしクリッピングが発生している場合は、全体の音量を下げるか、歪み部分を修復する編集作業が必要になります。

デジタル録音は、ノイズが少ない、劣化しにくいなどの利点がありますが、クリッピング歪みには特に注意が必要です。適切な音量管理を行うことで、高音質の録音を実現できます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| デジタル録音とは | 音を数値に変換して記録する録音方式 |

| ダイナミックレンジ | 記録可能な数値の範囲(上限と下限) |

| クリッピング | ダイナミックレンジを超える入力により、波形が切り取られ、歪みが生じる現象 |

| クリッピング歪みの特徴 | 耳障りな音割れ、アナログ録音より不快 |

| クリッピング歪みの防止策 | 録音中の音量レベル監視、上限に達しないよう調整 |

| クリッピング発生時の対処 | 全体の音量を下げる、歪み部分を修復 |

| デジタル録音の利点 | ノイズが少ない、劣化しにくい |

| デジタル録音の注意点 | クリッピング歪みに注意 |

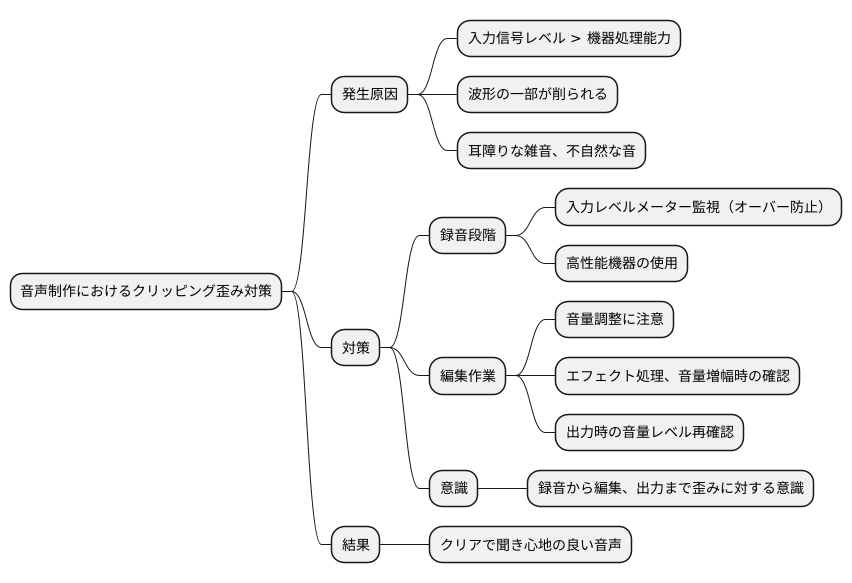

まとめ

音声を扱う仕事では、音質の劣化はあってはならないものです。中でも、音割れとも言われるクリッピング歪みは、聞き心地を著しく損ない、作品全体の質を下げてしまう大きな問題です。この歪みは、入力信号の音量が機器の処理能力を超えた時に発生します。まるで、はさみを使い、不要な部分を切り取るように、波形の一部が削られてしまうのです。結果として、耳障りな雑音や不自然な音の響きが生じ、せっかくの録音が台無しになってしまいます。

このクリッピング歪みを防ぐには、適切な音量管理が何よりも重要です。録音の段階では、入力レベルメーターを常に監視し、音が大きくなりすぎないように注意深く調整する必要があります。メーターが赤く点灯する、いわゆる「オーバー」の状態は絶対に避けなければなりません。また、録音機器の性能も重要です。高性能な機器ほど、大きな音にも対応できる余裕があり、歪みが発生しにくくなります。予算の許す範囲で、できる限り質の高い機材を選ぶことが、高音質を実現する近道です。

録音後に行う編集作業でも、音量の調整には細心の注意が必要です。エフェクト処理や音量の増幅を行う際に、意図せずクリッピング歪みが発生してしまうこともあります。編集ソフトの音量メーターをこまめに確認し、歪みが発生していないかを確認しながら作業を進めることが重要です。そして、最終的な音声ファイルを出力する際にも、音量レベルが適切であることを再確認する必要があります。

高品質な音声を作り上げるためには、録音から編集、出力までのすべての工程において、クリッピング歪みに対する意識を持つことが不可欠です。少しの手間と注意を払うだけで、クリッピング歪みを防ぎ、よりクリアで聞き心地の良い音声を届けることができます。ぜひ、これらの点を意識し、高品質な音声制作を目指してください。