音の定位:臨場感あふれる音声の秘訣

動画を作りたい

先生、「定位」ってなんですか?よく聞くんですけど、録音した楽器の位置と関係あるんですか?

動画制作専門家

良い質問だね!定位とは、ステレオで音を聞くときに、楽器の音が、本来あるべき位置から聞こえてくるように聞こえる状態のことを言うんだ。例えば、左側に置いたギターは左から、右側に置いたドラムは右側から聞こえるように調整することだよ。

動画を作りたい

なるほど。じゃあ、定位が良いと、実際の演奏を聞いているような感じになるんですか?

動画制作専門家

その通り!定位が良い録音は、楽器の配置や奥行きまで感じられるので、臨場感あふれるサウンドになるんだよ。ステレオ録音では、左右の音量差や時間差などを調整することで定位を作り出しているんだ。

定位とは。

立体音響で録音された音楽や効果音などを再生するときに、それぞれの楽器や音の聞こえ方が、実際に演奏しているときと同じように左右や前後の位置関係が再現されている状態のことです。

定位とは

音の定位とは、立体的な音響空間を創り出す技術のことです。 楽器や歌声など、様々な音が、まるで演奏者が目の前にいるかのように、それぞれの場所から聞こえてくるように感じられます。これは、左右の耳に届く音の微妙な違いを利用することで実現されています。

左右のスピーカーから出る音の大きさを調整することで、音の位置を左右に動かすことができます。例えば、右側のスピーカーの音量を大きくすると、音は右側から聞こえているように感じます。反対に、左側のスピーカーの音量を大きくすれば、音は左側から聞こえてきます。両方のスピーカーから同じ大きさの音を出せば、音は正面から聞こえているように感じます。

音の届くタイミングのずれも、定位に影響を与えます。右耳に少し早く音が届けば、音は右側から聞こえているように感じます。同様に、左耳に早く音が届けば、音は左側から聞こえてきます。この時間差は、ほんのわずかなものでも、私たちの耳は敏感に感じ取ることができます。

さらに、音の高さの違いも定位に関係します。高い音は指向性が強く、低い音は指向性が弱いという性質があります。この性質を利用することで、より自然で奥行きのある音響空間を表現することができます。

これらの要素、つまり音の大きさ、届くタイミング、そして音の高さを緻密に調整することで、現実感のある立体的な音響空間を創り出すことができます。 音の定位は、音楽をより豊かで臨場感のあるものにするために欠かせない技術と言えるでしょう。

| 要素 | 説明 | 効果 |

|---|---|---|

| 音量差 | 左右のスピーカーの音量バランスを調整 | 音を左右に定位させる |

| 時間差 | 左右の耳に音が届く時間のずれ | 音を左右に定位させる |

| 音の高さ | 高音は指向性が強く、低音は指向性が弱い | 自然で奥行きのある音響空間を作る |

定位の重要性

音楽を制作する上で、音の配置、すなわち定位はとても重要です。定位を適切に行うことで、それぞれの楽器の音色がはっきりと聞き分けられるようになり、曲の構成や演奏の細かい表現まで深く理解できるようになります。まるでコンサート会場で実際に演奏を聴いているかのような、臨場感あふれる体験を生み出すことも可能です。音に広がりや奥行きが生まれることで、より豊かな音楽体験を得ることができるのです。

定位は、単に音を左右に配置するだけではありません。それぞれの楽器の音量バランスや周波数帯域、そして音の響き方を調整することで、立体感のある音場を作り出すことができます。例えば、メインボーカルは中央に配置し、ギターやベースなどの伴奏楽器は左右に振り分けることで、ボーカルを際立たせつつ、曲全体に厚みを持たせることができます。また、ドラムやパーカッションなどのリズム楽器は、左右だけでなく、前後にも配置することで、より奥行きのある音場を表現できます。さらに、リバーブやディレイなどのエフェクトを効果的に使用することで、音に広がりや残響を加え、よりリアルな空間を再現することも可能です。

逆に、定位が不十分な場合、楽器の音同士が混ざり合って聞こえてしまい、曲本来の魅力が伝わりにくくなります。例えば、ボーカルが他の楽器に埋もれてしまったり、それぞれの楽器の音が不明瞭に聞こえてしまうと、聞き手は曲の構成や演奏のニュアンスを理解することが難しくなります。また、このような状態では、長時間音楽を聴いていると耳が疲れてしまい、快適な音楽体験を損なってしまう可能性があります。音がぼやけていたり、それぞれの楽器がうまく分離されていないと、聞き手は集中力を維持することが難しくなり、音楽に没頭することができなくなってしまうのです。

このように、定位は音楽制作において非常に重要な要素であり、聞き手に快適な音楽体験を提供するために欠かせません。適切な定位は、曲の表現力を高め、聞き手の没入感を深めるだけでなく、聞き疲れを軽減し、より長く音楽を楽しめる環境を作り出すことにも繋がります。音楽制作において、定位は決して軽視すべき要素ではないのです。

| 定位の効果 | 定位のテクニック | 不適切な定位の影響 |

|---|---|---|

|

|

|

定位とパンニング

音を左右のスピーカーから出力する割合を調整することで、音の位置を左右に動かすことができます。この操作をパンニングと呼びます。パンニングは、音の定位を決める上で非常に大切な技術です。例えば、ある楽器の音を左側に配置したいとします。この場合、パンニングを使ってその楽器の音を左側のスピーカーから大きく、右側のスピーカーからは小さく出力するように調整します。

パンニングの調整は、パンニングつまみと呼ばれる操作子を使って行います。このつまみを左に回せば音は左に、右に回せば音は右に移動します。つまみを中央に置いた場合は、左右のスピーカーから同じ大きさの音が出力され、音は中央に定位します。

定位とは、音がどこから聞こえてくるかという位置情報のことです。パンニングを巧みに使うことで、それぞれの楽器の音を異なる位置に配置し、立体感のある音場を作り出すことができます。例えば、ドラムの音を中央、ギターの音を左右に振り分けることで、まるで目の前でバンドが演奏しているかのような臨場感を生み出すことができます。

より高度な音作りにおいては、パンニングだけでなく、音量や音の遅延、音質調整といった様々な技術を組み合わせることで、更に精密な定位を実現することができます。例えば、同じ楽器の音を左右のスピーカーから少しだけ時間をずらして出力することで、音に広がりを持たせることができます。また、特定の周波数帯域の音量を調整することで、音の奥行きや距離感を表現することも可能です。これらの技術を駆使することで、聴き手によりリアルで自然な音体験を提供することができます。

| 用語 | 説明 | 操作/効果 |

|---|---|---|

| パンニング | 音の位置を左右に動かす技術 | パンニングつまみで左右の音量バランスを調整 |

| パンニングつまみ | パンニングを調整するための操作子 | 左に回すと音は左、右に回すと音は右、中央で左右均等 |

| 定位 | 音がどこから聞こえてくるかという位置情報 | パンニング、音量、音の遅延、音質調整などで制御 |

| 立体感のある音場 | 複数の音を異なる位置に配置することで生まれる臨場感 | 楽器ごとにパンニングを調整することで実現 |

定位の確認方法

音の配置を確かめるには、音を実際に聞いてみるのが一番良い方法です。イヤホンやスピーカーを使って、それぞれの楽器の音が正しい場所から聞こえているか、音の広がりや奥行きが十分かを確認します。

まず、イヤホンを使って確認してみましょう。イヤホンを装着し、音楽を再生します。それぞれの楽器の音が、右から聞こえるか、左から聞こえるか、それとも真ん中から聞こえるか、注意深く耳を傾けましょう。もし、特定の楽器の音が不自然な場所から聞こえる場合は、左右の音のバランス(パンニング)を調整することで改善できるかもしれません。楽器の音量バランスも確認し、特定の楽器の音が大きすぎたり小さすぎたりしないように調整しましょう。

次に、スピーカーを使って確認してみましょう。スピーカーで音楽を再生し、イヤホンで確認した時と同じように、それぞれの楽器の音の位置、音の広がりや奥行きを確認します。イヤホンとスピーカーでは音の聞こえ方が異なるため、両方で確認することが大切です。例えば、イヤホンではうまく聞こえていた定位が、スピーカーでは不自然に聞こえるということもあります。

さらに、色々な種類のイヤホンやスピーカーで確認すると、より多くの人に最適な音の配置を実現できます。普段使っているイヤホンやスピーカーだけでなく、他の種類のイヤホンやスピーカーでも確認することで、より客観的な評価ができます。

音の配置の確認は、音楽制作において非常に重要な作業です。音を適切に配置することで、音楽の奥行きや広がりを表現し、より魅力的な作品に仕上げることができます。時間をかけて丁寧に確認し、納得のいくまで調整を行いましょう。

| 確認方法 | 手順 | チェックポイント | 調整方法 |

|---|---|---|---|

| イヤホン | イヤホンを装着し、音楽を再生する |

|

左右のバランス(パンニング)調整、音量調整 |

| スピーカー | スピーカーで音楽を再生する |

|

左右のバランス(パンニング)調整、音量調整 |

| 様々な機器 | 複数のイヤホン・スピーカーで再生する |

|

総合的な調整 |

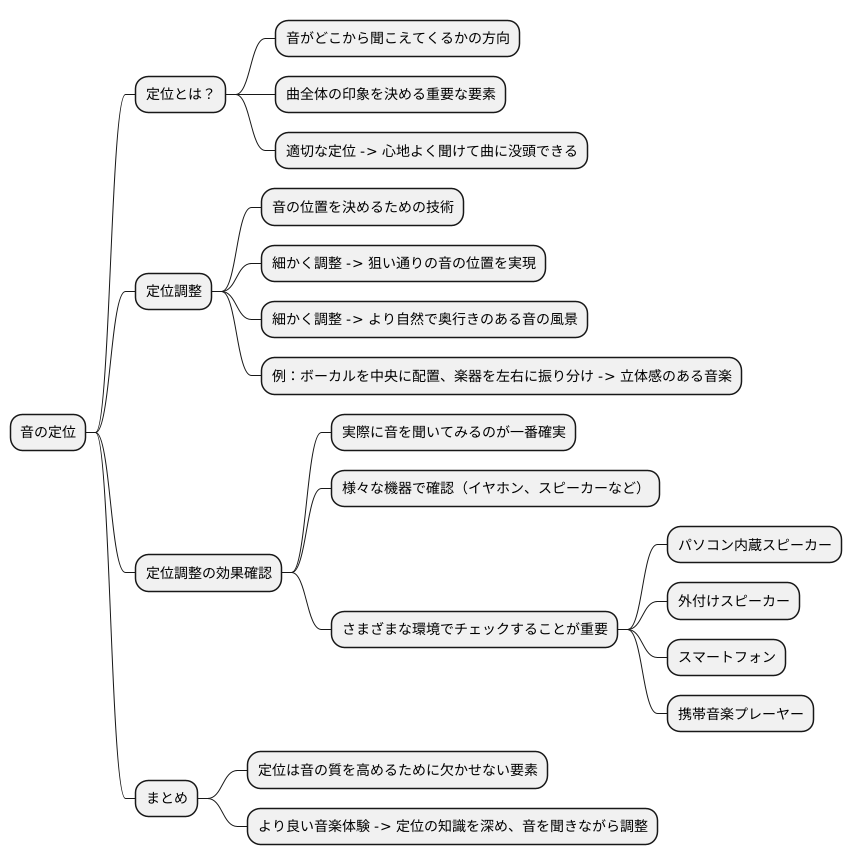

まとめ

音の定位とは、音がどこから聞こえてくるかという方向のことで、曲全体の印象を決める大切な要素です。定位が正しく調整されていないと、聞いている人が不快に感じたり、曲に入り込みにくくなってしまいます。心地よく聞けて、曲の世界に没頭できるような体験を届けるためには、適切な定位が不可欠です。

音の位置を決めるための技術として「定位調整」というものがあります。定位調整を細かく行うことで、狙い通りの音の位置を実現し、より自然で奥行きのある音の風景を作り出すことができます。例えば、ボーカルを真ん中に配置したり、楽器を左右に振り分けたりすることで、立体感のある音楽を作り上げることができます。

定位調整の効果を確かめるには、実際に音を聞いてみるのが一番確実です。イヤホンやスピーカーを使って、様々な機器で確認してみましょう。イヤホンで聞いて良いバランスでも、スピーカーで聞くと違和感がある、という場合もあります。より多くの人に最適な定位で聞いてもらうためには、色々な環境でチェックすることが重要です。パソコンに内蔵されているスピーカーだけでなく、外付けのスピーカーや、スマートフォン、携帯音楽プレーヤーなどでも聞いてみましょう。

音楽を作る上で、定位は音の質を高めるために欠かせない要素です。より良い音楽体験を届けるためには、定位の知識を深め、実際に音を聞きながら調整していくことが大切です。