動画編集の基礎:カラーフレーム

動画を作りたい

『カラーフレーム』って、何のことですか?難しそうでよくわからないです。

動画制作専門家

簡単に言うと、テレビの色の信号には特別な印(バースト信号)がついていて、その印が4つのコマで1セットになっているんだよ。この1セットをカラーフレームと言うんだ。

動画を作りたい

4つのコマで1セット…? どうして4つなのですか?

動画制作専門家

それは、テレビの映像が、実は1秒間に30枚の絵がパラパラ漫画のように切り替わることで動いて見えているからなんだ。そして、色の印は少しずつつけているから4枚で元に戻るようになっているんだよ。だから、動画編集をするときは、この色の印が揃っていないと、色がおかしくなってしまうんだ。

カラーフレームとは。

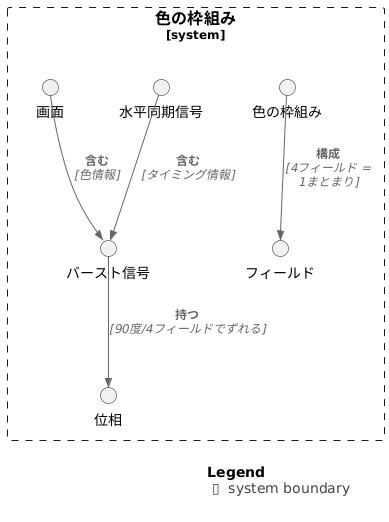

動画を作る際の色に関する言葉、『カラーフレーム』について説明します。テレビの古い方式(NTSC方式)では、色の情報と画面の水平方向の位置を合わせるための信号(バースト信号と水平同期信号)が使われています。これらの信号は、画面の描き直し(フィールド)4回分、つまり画面の絵2枚分(フレーム)で一つのまとまりとして扱われます。それぞれのフィールドには、90度ずつずれた色の信号がついており、4つのフィールドで360度、つまり一回転します。この色の信号のずれを元にした、2枚の画面のまとまりのことをカラーフレームと言います。昔のビデオ編集では、このカラーフレームの繋がりを保つことがとても大切でした。

色の枠組みとは

動画を滑らかに、そして正しく色を再現するために、「色の枠組み」という重要な仕組みがあります。これは、アナログのビデオ信号、特に日本では馴染み深いNTSC方式で使われる考え方です。

テレビ画面に映る映像は、実は色の情報だけでなく、様々な信号が組み合わさってできています。画面の明るさを表す信号に加え、色の種類を示す特別な信号も送られています。これをバースト信号と呼びます。この信号のおかげで、私たちは様々な色を画面上で楽しむことができるのです。

さらに、画面の水平方向の位置を正しく表示するために、水平同期信号というものも送られています。実は、この水平同期信号の中にバースト信号が含まれているのです。これらの信号は規則的なタイミングで送られており、このタイミングの関係こそが「色の枠組み」の肝となります。

色の枠組みは、二つの画面、つまり画面が更新される最小単位であるフィールドを四つ分をひとまとまりとして考えます。このまとまりの間で、バースト信号の位相と呼ばれるタイミングが90度ずつずれていくように設計されています。この位相のずれが色の再現性に大きく影響します。

動画編集を行う際、この色の枠組みを無視して映像をつなぎ合わせると、つなぎ目で色がずれたり、ちらついたりするといった問題が発生することがあります。これを防ぐためには、編集作業において色の枠組みの連続性を維持することが非常に重要です。色の枠組みをきちんと理解し、編集作業に活かすことで、色ずれやちらつきがなく、高品質な映像作品を作り上げることができるのです。

色の枠組みの重要性

動画を作る際、特に昔のアナログ動画を扱う場合は、色の枠組みを理解し、それを守ることがとても大切です。色の枠組みとは、動画信号の中で色がどのように表現されているかの決まり事です。この決まり事が崩れると、動画をつなぎ合わせた時に色が変わってしまったり、画面がちらついたりといった問題が起こります。

このような問題は、なぜ起こるのでしょうか。動画信号には、画面の明るさや色といった情報を伝える信号の他に、画面の水平位置や色の情報を伝えるタイミングを合わせる信号が含まれています。これらの信号の関係が崩れると、動画を再生する機械が色の情報を正しく読み取ることができなくなり、色が変わって見えたり、ちらつきが発生するのです。

例えば、昔ながらの動画テープを切って繋げる編集方法では、繋ぎ目部分で色の枠組みがずれないように、とても丁寧に作業する必要がありました。色の枠組みがずれると、繋ぎ目で色が急に変わってしまい、見ている人が違和感を感じてしまいます。

今ではパソコンなどを使ったデジタル編集が主流ですが、昔のアナログ動画を扱う場合は、今でも色の枠組みへの理解は欠かせません。例えば、昔のアナログ動画をデジタルデータに変換する場合、色の枠組みを正しく理解していないと、変換後の動画で色がおかしくなってしまう可能性があります。

過去の貴重な動画資料を正しくデジタル化し、未来に残していくためには、色の枠組みの知識は重要です。昔の動画は、当時の出来事を記録した貴重な資料です。これらの資料を未来に残していくためには、正しくデジタル化することが必要であり、そのためには色の枠組みを理解することが不可欠なのです。動画を作る人は、色の枠組みの大切さを理解し、適切に扱うように心がけましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 色の枠組み | 動画信号の中で色がどのように表現されているかの決まり事 |

| 色の枠組みの重要性 | 動画を繋げる際、色が変わったりちらついたりする問題を防ぐために必要 |

| 問題発生の理由 | 明るさや色情報以外に、水平位置や色情報を伝えるタイミングを合わせる信号があり、これらの関係が崩れると色が正しく読み取れなくなるため |

| アナログ編集の例 | 動画テープを繋げる際、色の枠組みがずれないよう丁寧に作業する必要があった |

| デジタル編集での重要性 | 昔のアナログ動画をデジタルデータに変換する際、色の枠組みを理解していないと色がおかしくなる可能性がある |

| まとめ | 過去の貴重な動画資料を正しくデジタル化し、未来に残していくためには、色の枠組みの知識が重要 |

色の枠組みと編集作業

動画を編集する際、特に昔ながらのアナログ方式の動画では、色の情報がどのように扱われているかを理解することが大切です。アナログ動画では、色の情報は色のまとまりとして記録されており、このまとまりの切れ目で編集を行う必要があります。色のまとまりの途中で編集してしまうと、色の情報がうまく繋がらなくなり、画面にちらつきやノイズが発生することがあります。

アナログ方式の編集では、編集作業を始める前に、動画をよく見て色のまとまりがどこにあるかを注意深く確認する必要がありました。そして、編集点を選ぶ際には、色のまとまりの切れ目に正確に合わせることで、色の繋がりを滑らかに保っていました。この作業は大変な集中力と熟練した技術を要するものでした。色のまとまりを見極める目と、編集点を精密に合わせる手際の正確さが、高品質な動画を作るための鍵だったのです。

一方、近年のデジタル編集では、編集ソフトが自動的に色の調整を行ってくれるため、編集作業はずっと簡単になりました。色のまとまりを意識することなく、自由に編集点を選ぶことができます。しかし、もしアナログ方式で撮影された動画を編集する場合は、色のまとまりを意識することで、より滑らかで自然な仕上がりになります。デジタル編集の便利な機能に頼りながらも、アナログ編集の知識を持つことで、動画の質をさらに高めることができるのです。過去の技術への理解は、現在の技術をより深く活かすための助けとなるでしょう。

| 項目 | アナログ編集 | デジタル編集 |

|---|---|---|

| 色の情報 | 色のまとまりとして記録 | 自動的に色の調整 |

| 編集点 | 色のまとまりの切れ目に正確に合わせる | 自由に編集点を選ぶことが可能 |

| 編集の難易度 | 高い集中力と熟練した技術が必要 | 容易 |

| ノイズ/ちらつき | 色のまとまりを無視すると発生 | 発生しにくい |

| アナログ動画編集時の注意点 | 色のまとまりを意識することで滑らかな仕上がりになる | – |

デジタル化と色の枠組み

昔の映像を新しい形で残すためには、色を扱う枠組みを正しく理解することがとても大切です。古いビデオテープなどを今の機器で見られるように変換することを「デジタル化」と言いますが、この過程で色の情報が正しく扱われないと、変換後の映像に色のムラやちらつきといった問題が起こることがあります。色の情報は、例えるならパズルのピースのように、細かい点が集まってできています。デジタル化とは、この色のピースを一つ一つ丁寧に新しい場所に移し替えるような作業です。もし、このピースの並び方がずれてしまったり、一部が欠けてしまったりすると、完成した絵は本来の色合いとは異なってしまいます。

高品質なデジタル化を実現するためには、元の映像の色情報を細かく分析し、その情報を保ったまま変換する必要があります。そのためには、特殊な機械や専用の編集ソフトを使い、慎重に作業を進めることが重要です。まるで熟練の職人が、古い掛け軸を丁寧に修復するように、細心の注意を払って作業を進める必要があります。

最近は、技術の進歩により、色の情報を自動的に修正してくれる機能を持つ機器も出てきました。これらの機器は、まるで色のずれを自動で見つけて修正してくれる魔法の道具のようです。この技術のおかげで、昔の手間のかかった作業が簡単になり、貴重な映像をより良い状態で未来に残せるようになりました。昔の思い出が詰まったホームビデオや、歴史的な価値のある映像資料などを、鮮やかな色彩で未来に残せるというのは、素晴らしいことではないでしょうか。まるでタイムカプセルを開けて、色鮮やかな過去の記憶を呼び起こすことができるように、これらの技術は私たちの未来を豊かにしてくれるでしょう。

| 昔の映像デジタル化の課題 | 高品質デジタル化のポイント | 技術の進歩による改善 |

|---|---|---|

|

|

|

色の枠組みの理解の必要性

動画を作る人にとって、色の仕組みを理解することは、質の高い動画を作るための土台となります。色の仕組みとは、色の表現方法や色の範囲のことで、これを知ることで、意図したとおりの色合いで動画を作ることができます。特に、昔のアナログ映像を扱う時や、アナログ機器とデジタル機器を繋げて使う時には、色の仕組みへの理解が欠かせません。

色の仕組みを理解していないと、例えば、赤色がオレンジ色っぽく見えたり、青色が緑色っぽく見えたりする色のずれが起きることがあります。また、画面がチカチカするちらつきが発生することもあります。これらの問題は、アナログ映像とデジタル映像で色の表現方法が異なることが原因です。アナログ映像では、色を電気信号の強弱で表現しますが、デジタル映像では、色を数字の組み合わせで表現します。この違いを理解することで、色ずれやちらつきといった問題を防ぎ、滑らかに編集作業を進めることができます。

また、昔のアナログ映像を今のデジタルデータに変換する作業でも、色の仕組みを意識することは大切です。色の仕組みを理解することで、より自然で鮮やかなデジタルデータを作成することができます。

今のデジタル技術では、多くの作業が自動でできるようになっています。しかし、色の仕組みのような基本的な知識を持っていることで、より高度な動画制作が可能になります。例えば、映像の色調を細かく調整したり、特殊効果を加えたりする際に、色の仕組みの知識が役立ちます。

技術は日々進歩し、新しい動画の形式や編集技術が登場していますが、色の仕組みの考え方は、動画制作の基本としてこれからも変わらず大切です。色の仕組みをしっかりと理解することで、より質の高い、魅力的な動画を作ることができるでしょう。

| 色の仕組みの理解の重要性 | 具体的な影響 |

|---|---|

| 意図した色合いで動画作成 | 色ずれ(赤色がオレンジ色っぽく、青色が緑色っぽく見える)の防止 |

| 滑らかな編集作業 | 画面のちらつきの防止 |

| 自然で鮮やかなデジタルデータ作成 | 昔のアナログ映像をデジタルデータに変換する際の品質向上 |

| 高度な動画制作 | 映像の色調の細かい調整、特殊効果の追加 |

| 動画制作の基本 | 質の高い、魅力的な動画作成 |