インターレースとは?動画の仕組みを解説

動画を作りたい

先生、「インターレース」って、テレビの画面の描き方の名前ですよね?よくわからないので教えてください。

動画制作専門家

そうだね。「インターレース」はテレビ画面の描き方の一つだよ。簡単に言うと、画面を一度に全部描かずに、一本おきに線を引いて、それを高速で繰り返すことで、全体を描いているように見せる技術なんだ。

動画を作りたい

一本おきですか?すごく速いから、全部描いているように見えるんですね。でも、どうしてそんな描き方をするんですか?

動画制作専門家

それは、昔のテレビの性能が低かったからなんだ。少ない情報で滑らかな動きを見せるために、この方法が使われていたんだよ。今は「プログレッシブ」という、画面全体を一度に描く方法が主流になっているけどね。

インターレースとは。

動画を作る上で知っておくべき言葉に『インターレース』というものがあります。これは、テレビなどの画面に映像を映し出す方法の一つです。『インターレース走査』を略した言葉で、画面の線を奇数と偶数に分けて、まず奇数の線を映し、次に偶数の線を映すということを繰り返すことで、一つの画面を作り上げます。人間の目は、少し前の映像がしばらく残って見えるという性質があるので、この方法を使うと、画面のちらつきを抑えつつ、なめらかな動きを保ったまま、少ないデータ量で映像を送ることができます。似たような技術に『プログレッシブ』と呼ばれるものもあります。ちなみに、『インターレース』は『間を編むように走査する』という意味です。

インターレースの概要

昔のテレビ放送などでよく使われていた画面の描き方、インターレースについて説明します。正式にはインターレース走査と呼ばれ、細い線である走査線を画面全体に走らせて絵を描く方法です。

インターレースでは、画面の走査線を奇数番目と偶数番目に分けます。まず、奇数番目の線だけを描いて、次に偶数番目の線を描きます。これを繰り返すことで、一枚の絵が完成します。まるで、田んぼに水を引くときのように、一本おきに線を引いていく様子を想像してみてください。

なぜこのような方法が使われていたのでしょうか?それは、人間の目の性質と関係があります。人間の目は一度見た映像を少しの間覚えている性質があり、これを残像効果といいます。インターレースはこの残像効果を利用しています。奇数と偶数の線を交互に表示しても、残像効果のおかげで、人間の目には線が一本ずつ描かれているようには見えず、完全な絵として認識されます。

インターレースの最大の利点は、少ない情報量で動画を表示できることです。画面全体を一度に描くよりも、半分ずつの情報で済むので、データの送る速さが遅くても動画を表示できます。昔のテレビ放送では、データを送る技術が今ほど発達していなかったので、この技術はとても役に立ちました。

また、残像効果のおかげで、奇数と偶数の線を交互に表示しているにもかかわらず、画面がちらついて見えることもありません。まるで、パラパラ漫画をめくるように、高速で切り替わることで、滑らかな動きに見せているのです。

インターレースは現在でも、古い形式のテレビ放送や一部の記録媒体で使われています。しかし、より高画質で滑らかな動画を表示するために、新しい技術も開発されています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| インターレースとは | 走査線を奇数と偶数に分けて交互に描画する画面描画方式。正式名称はインターレース走査。 |

| 描画方法 | 奇数番目の走査線を描画 → 偶数番目の走査線を描画 → 繰り返し |

| 原理 | 人間の目の残像効果を利用。残像効果により、線が完全な絵として認識される。 |

| 利点 | 少ない情報量で動画表示可能。データ転送速度が遅くても動画表示できる。 |

| 滑らかさの理由 | 残像効果と高速な切り替えにより、滑らかに見える。 |

| 現状 | 現在でも古いテレビ放送や一部の記録媒体で使用されているが、新しい技術に代替されつつある。 |

インターレースの仕組み

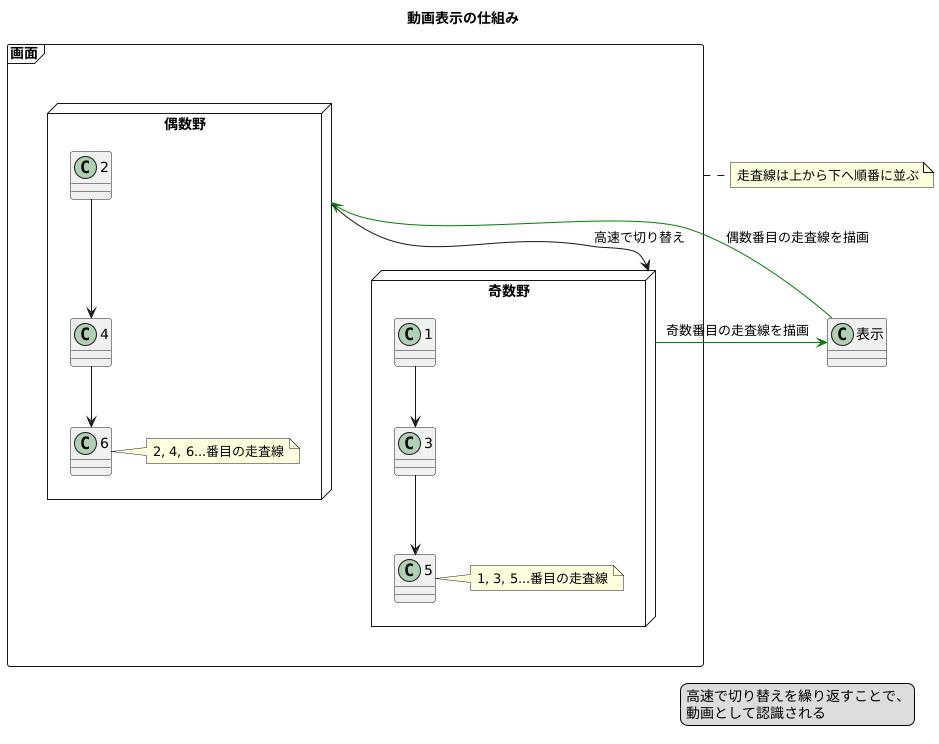

画面に映像を映すには、たくさんの細い横線を使います。この横線を走査線と呼びます。これらの線は上から下へと順番に並んでいます。画面全体を一度に表示するのではなく、これらの走査線を奇数番目と偶数番目に分けて、交互に表示することで動画を作っています。

まず、1番目、3番目、5番目…といった奇数番目の走査線だけを使って画面を描きます。この奇数番目の走査線だけで描いた画面のことを奇数野と呼びます。次に、2番目、4番目、6番目…といった偶数番目の走査線だけを使って画面を描きます。これを偶数野と呼びます。

このようにして、奇数野と偶数野を高速で切り替えて表示することで、あたかも一枚の絵が動いているように見せているのです。奇数野と偶数野の切り替え速度は非常に速いため、私たちの目には滑らかに動いているように見えます。

この方法を使う一番の利点は、一度に送る情報の量を半分にできることです。仮に全ての走査線を一度に送るとなると、送る情報量は非常に大きくなります。しかし、この方法を使えば、奇数野と偶数野に分けて送ることができるため、データの送信にかかる時間を短縮でき、限られた通信容量でもスムーズに動画を送信することが可能になります。過去の技術では、この方法が動画表示の主流でした。今では、より高画質で滑らかな動画を表示する方法が開発されていますが、この仕組みを理解することは、動画技術の進化を理解する上で重要な一歩となります。

インターレースの利点

{昔のテレビ放送などで使われていた、インターレース方式には、いくつかの良い点があります。}まず第一に、少ないデータ量で動画を表示できることです。これは、データを送るための通り道が狭い場合に特に役に立ちます。例えば、昔のテレビ放送では、電波の通り道が狭かったため、インターレース方式が選ばれました。インターレース方式では、1つの画面を2つのフィールド(画面の半分)に分け、それぞれのフィールドを順番に送ります。つまり、1度に送るデータは半分になるため、限られた通り道でも動画を送ることが可能になります。

第二の利点は、画面のちらつきを抑え、滑らかに動きを表現できることです。人間の目は、少し前の映像を覚えている性質があります。これを残像効果といいます。インターレース方式では、この残像効果を利用します。画面の半分ずつを高速で切り替えることで、残像効果により、人間の目には完全な一枚の絵として認識されます。さらに、少ないデータ量で滑らかな動きを表現できるため、データの送受信にかかる負担を減らすことができます。

これらの利点から、インターレース方式は、初期のテレビ放送で広く使われていました。現在では、技術の進歩により、より高画質で滑らかな動画を表示できるプログレッシブ方式が主流となっています。しかし、限られた環境下では、インターレース方式は未だに有効な手段として使われています。例えば、古い機器との互換性が必要な場合や、データ通信速度が遅い環境などでは、インターレース方式が活用されることがあります。インターレース方式は、限られた資源を有効活用するための工夫が凝らされた、先人の知恵と言えるでしょう。

| インターレース方式のメリット | 説明 |

|---|---|

| 少ないデータ量で動画を表示できる | 1つの画面を2つのフィールドに分け、順番に送ることで、データ量を半分にする。電波の通り道が狭い昔のテレビ放送に有効だった。 |

| 画面のちらつきを抑え、滑らかに動きを表現できる | 人間の目の残像効果を利用し、画面の半分ずつを高速で切り替えることで、完全な一枚の絵として認識させる。少ないデータ量で滑らかな動きを表現できる。 |

インターレースの欠点

画面をちらつかせることなく滑らかに動画を再生するために、インターレース方式はかつて広く使われていました。しかし、この方式にはいくつかの欠点があります。まず、動きの速い物体を撮影した際に問題が生じます。インターレース方式では、画面は奇数番目の走査線と偶数番目の走査線を交互に表示することで構成されています。これをそれぞれ奇数フィールド、偶数フィールドと呼びます。ところが、物が速く動くと、奇数フィールドを描いている間に物体が移動してしまうため、偶数フィールドを描写する際には物体が別の場所に写ることになります。このずれが、画面のちらつきやぼやけとして現れ、視聴者は動きの速い部分がギザギザに歪んで見えたり、輪郭がぼやけて二重に見えたりといった違和感を感じてしまいます。スポーツ中継やアクション映画など、動きの激しい映像では特にこの欠点が顕著になります。

さらに、静止画を表示する際にもインターレース方式特有の問題が発生します。走査線が1本ずつ順番に描写されるため、細かい横線が水平方向に並んで表示され、縞模様のように見えてしまうことがあります。これは、走査線の間隔が広く、人間の目にも認識できてしまうことが原因です。特に高精細な画像を表示する場合、この問題は深刻になります。

これらの欠点を解消するために開発されたのがプログレッシブ方式です。プログレッシブ方式では、画面を構成する走査線を上から下へ順番に一度に描写します。そのため、動きの速い物体でもぼやけたり、静止画に縞模様が現れたりすることはありません。近年のテレビやモニターは、ほとんどがプログレッシブ方式を採用しており、より鮮明で滑らかな映像表示を実現しています。インターレース方式は、技術的な制約から生まれたものであり、現在ではその欠点から主流ではなくなっています。

| 方式 | 仕組み | 動きの速い物体 | 静止画 |

|---|---|---|---|

| インターレース | 奇数・偶数フィールドを交互に表示 | ずれが生じ、ちらつき、ぼやけ、歪み、二重に見える | 走査線が目立ち、縞模様に見える |

| プログレッシブ | 走査線を上から下へ順番に一度に描写 | ぼやけたりしない | 縞模様は現れない |

プログレッシブとの違い

動画の描き方を考える時、よく耳にする『プログレッシブ方式』と『インターレース方式』の違いについて、詳しく見ていきましょう。まず、『インターレース方式』は、テレビ放送が始まった初期によく使われていた方法です。画面を走査線という細い横線で描いていくのですが、この線を一本ずつ順番に描くのではなく、まずは奇数番目の線だけを上から下に描き、次に偶数番目の線を描くという方法をとっていました。言ってみれば、一枚の絵を半分ずつ、時間差で描いているようなものです。

しかし、この方法だと、動きの速い場面で線がずれてしまったり、横縞模様のようなノイズが目立ったりすることがありました。特にスポーツ中継などで、選手の動きが速いと、残像のように見えてしまうこともあったのです。

そこで登場したのが『プログレッシブ方式』です。こちらは、走査線を上から順番に、一本ずつ丁寧に描いていく方法です。一枚の絵を最初から最後まで、一気に描き上げるようなイメージです。この方式だと、インターレース方式のような線のずれや横縞模様が発生しないので、とても滑らかでクリアな映像を見ることができます。

近年では、テレビやパソコンの画面、インターネットで動画を見る時など、ほとんどの場合でこのプログレッシブ方式が採用されています。高画質化が進んでいる現在、より鮮明で自然な映像を見たいというニーズに応えるには、プログレッシブ方式が最適なのです。特に、アクション映画やスポーツ番組など、動きの激しい映像を楽しむ際には、その違いがはっきりと分かります。まるで現実の世界を見ているかのような、滑らかで美しい映像体験が可能になるのです。

| 項目 | インターレース方式 | プログレッシブ方式 |

|---|---|---|

| 走査線の描き方 | 奇数番目→偶数番目の順に走査線を描き、1枚の絵を時間差で描画 | 走査線を上から順に1本ずつ描き、1枚の絵を一気に描画 |

| 画質 | 動きの速い場面で線がずれたり、横縞模様のノイズが目立つ | 線のずれや横縞模様が発生せず、滑らかでクリアな映像 |

| 用途 | テレビ放送初期 | 現在のテレビ、PC、インターネット動画など |

| メリット | – | 高画質化に最適、鮮明で自然な映像 |

| デメリット | 動きの激しい映像で残像が発生しやすい | – |

インターレースの現状

画面をちらちらさせずに動画を滑らかに見せる技術は、時代と共に大きく進歩してきました。かつて主流だった「インターレース方式」は、今や限られた場面で使われるだけになっています。インターレース方式は、テレビ画面の走査線を一本おきに表示し、それを高速で切り替えることで動画を表現する古い技術です。アナログ放送やDVDなど、一昔前の記憶装置ではよく使われていましたが、現代の技術から見ると、いくつかの欠点があります。

まず、画面がちらついて見えることがあります。これは、走査線を交互に表示するため、動きの速い場面で画面の線がズレて見えてしまうことが原因です。また、画像がぼやけて見えることもあります。これは、走査線を間引いて表示しているため、本来の解像度よりも低い画質になってしまうことが原因です。

一方で、現在主流の「プログレッシブ方式」は、画面の走査線を上から下まで順番に表示することで、より鮮明で滑らかな動画を実現しています。現代のテレビや動画配信サービスのほとんどは、このプログレッシブ方式を採用しており、高精細な映像を楽しめるようになっています。

このように、技術の進歩によってインターレース方式は徐々に姿を消しつつあります。新しい動画の形式や表示装置が登場するにつれて、インターレース方式はますます使われなくなっていくでしょう。しかし、過去の映像作品の中には、インターレース方式で記録されたものがたくさん残っています。そのため、古い映像を現代の装置で見られるようにするためには、インターレース方式をプログレッシブ方式に変換する技術が重要になります。過去の映像資産との繋がりを守るためにも、インターレース方式への理解はこれからも必要であり続けるでしょう。

| 方式 | 説明 | メリット | デメリット | 現状 |

|---|---|---|---|---|

| インターレース方式 | 走査線を一本おきに表示し、高速で切り替える | – | 画面のちらつき、画像のぼやけ | 過去の映像作品に多く残る、徐々に使われなくなりつつある |

| プログレッシブ方式 | 走査線を上から下まで順番に表示する | 鮮明で滑らかな動画 | – | 現在主流の方式 |