動画とMHEGの関わり

動画を作りたい

先生、『MHEG』って、何のことですか?動画の編集ソフトの名前ですか?

動画制作専門家

いい質問だね。『MHEG』は編集ソフトの名前ではないよ。簡単に言うと、色々な種類のデータ、例えば動画や音声、画像などをまとめて扱うための、世界共通の決まり事なんだ。正式名称は長いので、『MHEG』と略されているよ。

動画を作りたい

世界共通の決まり事…それって、どういうことですか?

動画制作専門家

例えば、外国の人とデータのやり取りをする時、それぞれの国でデータの作り方がバラバラだと困るよね?『MHEG』のような規格があれば、誰でも同じようにデータを読み書きできるから、共同作業がスムーズになるんだ。

MHEGとは。

動画を作ることに関わる言葉、『MHEG』(エムヘグ)について説明します。MHEGというのは、色々な種類の情報(文字、音声、動画など)や、それらを結びつける仕組みを、世界共通の規格にしようという取り組みをしている組織の名前です。正式名称は「色々な種類の情報と、それらを結びつける仕組みの記号による表現」なのですが、一般的には組織名の略称であるMHEG(エムヘグ)と呼ばれています。

MHEGとは

動画や音声、図形、文章などを組み合わせた、いわゆる総合的な表現方法を扱う規格があります。それはエムヘグと呼ばれ、正式には国際標準化機構(ISO)と国際電気標準会議(IEC)の合同技術委員会の作業部会の名前です。このエムヘグは、様々な情報をコンピュータが理解できる形に変換し、表現するための共通ルールを定めています。異なる機器や異なる運用体制でも、情報をスムーズにやり取りできるようにするためのものです。

具体的な役割としては、異なる機械同士でもエムヘグの規格に沿っていれば、互いに情報を読み込み、表示できるようにすることです。例えば、異なる会社が作った機械同士でも、エムヘグに対応していれば、互換性を気にすることなくデータのやり取りができます。これは動画制作の現場で、様々な機器やソフトを使う際に大きな利点となります。異なる環境でも滞りなく情報のやり取りができ、作業の効率を高めることに繋がります。

動画制作では、撮影した動画データ、音声データ、編集ソフトで加える効果音や画像、字幕テキストなど、様々な種類の情報を扱います。これらの情報をエムヘグの規格に沿って整理することで、編集作業がスムーズになり、最終的な動画の品質向上に貢献します。また、仕上がった動画を様々な機器で再生する場合にも、エムヘグの規格が重要になります。視聴者はパソコン、携帯電話、テレビなど、様々な機器で動画を視聴します。エムヘグに対応していれば、どの機器でも同じように動画を楽しむことができます。

このようにエムヘグは、動画制作者にとっては作業効率の向上、視聴者にとっては様々な機器で同じ動画を楽しめるという利点をもたらします。動画を含む総合的な表現方法の世界において、エムヘグはなくてはならない存在となっています。

| エムヘグ(MPEG)とは | 動画や音声、図形、文章などを組み合わせた総合的な表現方法を扱う国際規格(ISO/IEC) |

|---|---|

| 目的 | 異なる機器や運用体制でも情報をスムーズにやり取りできるように共通ルールを定める |

| 役割 | 異なる機械同士でもMPEG規格に沿っていれば、互いに情報を読み込み、表示できるようにする。

|

| 動画制作におけるメリット |

|

| 視聴者へのメリット | 様々な機器で同じ動画を楽しめる |

| 重要性 | 動画を含む総合的な表現方法の世界においてなくてはならない存在 |

動画における役割

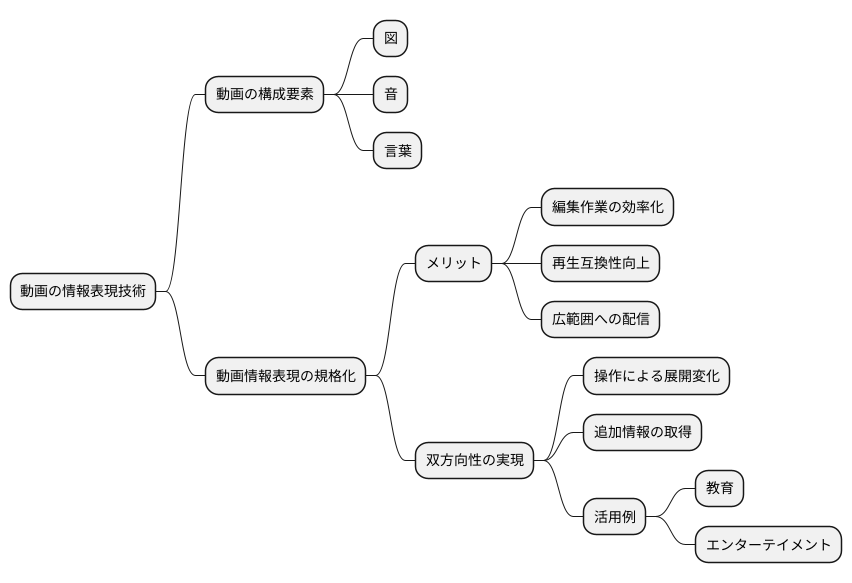

動画は、情報を伝えるための強力な手段として、広く利用されています。動画を作る過程では、様々な役割を担う技術が必要となります。その中で、動画の情報を整理し、整える技術が重要になります。動画は、図、音、言葉などの様々な要素が組み合わさってできています。これらの要素を、バラバラではなく、きちんと整理された形でまとめることで、動画として成り立ちます。この役割を担う技術の一つが、動画の情報表現の規格を定めることです。

動画の情報表現の規格を定めることで、動画を作る道具や動画を再生する機械の間で、情報のやり取りがスムーズに行えるようになります。例えば、ある動画編集道具で作られた動画を、別の動画編集道具で開いて続きを編集したり、異なる会社が作った再生機で問題なく再生したりすることができるようになります。これは、動画を作る上での作業効率を高めるだけでなく、作った動画をより多くの人に届ける上でも、とても大切なことです。規格化された動画情報は、再生機や提供元などの違いを気にすることなく、様々な人に届けることができます。

動画の情報表現の規格を定めることは、動画に動きを加える上でも役立ちます。例えば、動画を見ている人が、動画の進行に合わせて操作を行い、異なる展開を見たり、追加の情報を得たりといった、双方向のやり取りができるようになります。これは、学びのための動画や遊びのための動画など、様々な分野での活用が期待されています。

このように、動画の情報表現の規格を定めることは、動画制作の可能性を広げ、より質の高い動画体験を提供するための土台となる技術として、大切な役割を担っています。動画は、情報を伝えるだけでなく、楽しませたり、感動させたりすることもできます。動画の情報表現技術の進化は、動画の可能性をさらに広げ、私たちの生活をより豊かにしていくでしょう。

標準化の重要性

動画を作る仕事では、共通の規格を決めておくこと、つまり標準化がとても大切です。標準化されていると、様々な機器や編集ソフトの間で動画のやり取りがスムーズになり、作業が効率的に進みます。もし標準化されていなければ、それぞれの機器やソフトが独自のルールで動画データを扱うことになり、データの受け渡しが非常に難しくなります。

例を挙げると、ある編集ソフトで作った動画を別の編集ソフトで開こうとしても、開けないといった問題が起こります。また、特定の再生機器でしか動画を見られないといったことも起こり得ます。これは、動画を作るのにかかる時間や費用を増やし、動画を広く届けることを妨げる原因になります。見てくれる人にとっても、特定の機器でしか動画を見られないのは不便です。

動画の情報のやり取りに関する共通規格の一つであるMHEGのような標準規格があるおかげで、このような問題は避けられ、動画制作と視聴の環境がより良いものになります。共通規格があることで、A社製の編集ソフトで作った動画をB社製の編集ソフトで編集したり、C社製の再生機器で再生したりすることが可能になります。これは、制作者にとっては作業効率の向上、視聴者にとっては利便性の向上に繋がります。

また、標準化は動画の流通を促進する上でも重要です。共通の規格があれば、異なるプラットフォーム間での動画配信が容易になります。例えば、テレビ放送局が制作した動画をインターネットで配信したり、個人が制作した動画を様々な動画共有サイトで公開したりすることがスムーズに行えます。このように、標準化は動画コンテンツの流通を活性化させます。

異なる機器やソフト間での円滑な連携は、これからの動画制作でますます重要になっていくでしょう。標準化を進めることで、動画制作に関わる全ての人にとってより良い環境が作られます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 動画制作における標準化の重要性 | 様々な機器や編集ソフト間での動画のやり取りをスムーズにし、作業効率を向上させる。視聴者にとっては利便性が向上する。 |

| 標準化されていない場合の問題点 |

|

| 標準化のメリット(制作者) |

|

| 標準化のメリット(視聴者) |

|

| 標準化と動画流通 | 異なるプラットフォーム間での動画配信が容易になり、動画コンテンツの流通を活性化させる。 |

| 今後の展望 | 異なる機器やソフト間での円滑な連携は、これからの動画制作でますます重要になる。 |

| 標準規格の例 | MHEG |

今後の展望

動画を絵のように動かす技術、エムヘッジは、これからの動画作りにおける進歩に合わせて、常に変化していく必要があります。より鮮明な映像、よりクリアな音声、そして見ている人が参加できる動画など、動画の技術は目まぐるしく進歩しています。これらの新しい技術に合わせるために、エムヘッジも作り方の決まり事を新しくしていく必要があります。

例えば、テレビ画面をより細かく分けて、たくさんの点で色を表現することで、まるで写真のようにリアルな映像を作ることができます。このような高画質の動画はデータ量が膨大になるため、そのデータを小さくまとめる方法を考え、効率よく扱う必要があります。また、まるで現実世界に入り込んだような体験ができる、仮想現実や拡張現実といった新しい動画の見せ方に対応したデータの表現方法も検討していく必要があるでしょう。

さらに、動画を配信する場所や、動画を見るための機械も多様化しています。様々な配信サービスや、テレビ、携帯電話、パソコンなど、異なる環境でも同じように動画が見れるように互換性を保ちながら、最新の技術を取り入れることが重要です。そうすることで、エムヘッジは動画作りを支える重要な役割を果たしていくでしょう。

同時に、作った動画が勝手に使われるのを防いだり、安全に動画を届けられるようにする仕組みも大切です。動画を不正にコピーされたり、改ざんされたりするのを防ぎ、安心して動画を共有できるように、エムヘッジは技術的な側面だけでなく、法律や倫理的な面からも考えていく必要があるでしょう。

エムヘッジの進歩は、動画作りにおける可能性を広げ、より楽しく、より感動的な動画体験を生み出すことに繋がるはずです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 高画質化への対応 | 高精細な映像を実現する技術に対応するため、データ量の増大に対応した効率的な処理方法を検討する必要がある。 |

| 新しい動画フォーマットへの対応 | 仮想現実(VR)や拡張現実(AR)といった新しい動画フォーマットに対応したデータ表現方法を検討する必要がある。 |

| 多様な配信環境への対応 | 様々な配信サービスや視聴デバイス(テレビ、携帯電話、パソコンなど)に対応した互換性を確保しつつ、最新技術を取り入れる必要がある。 |

| セキュリティと倫理への配慮 | 著作権保護や不正コピー・改ざん防止など、セキュリティ対策を強化し、倫理的な側面も考慮した動画配信の仕組みを構築する必要がある。 |

まとめ

動画を記録したり、編集したり、配信したりする作業全体を動画制作と呼びます。この動画制作において、異なる機器や仕組みの間で動画の情報を読み書きできるように共通の規格を決めているのが、マルチメディアやハイパーメディアの国際標準を決めている組織です。この組織が定めた規格のおかげで、動画の情報が共通化され、異なる機器や仕組みでも動画をやり取りできるようになり、作業の効率が上がり、動画の流通が促進され、見る人にとっても使いやすくなりました。

例えば、テレビ番組を録画した機器と、別の場所で再生する機器が違っても、この規格のおかげで問題なく再生できます。また、動画配信の仕組みもこの規格に準拠することで、様々な機器で見ることができるようになります。このように、動画を見る人にとって、場所や機器を選ばずに動画を楽しめる環境が整っているのは、この組織の規格のおかげと言えるでしょう。

さらに、この組織は、見る人が動画に関わることができる双方向性のある動画コンテンツ制作も可能にしています。例えば、クイズ番組で視聴者がリモコンを使って答えを送信したり、動画を見ながら商品を購入したりといったことが実現できるのも、この規格が背景にあります。これにより、動画制作の可能性は大きく広がり、より豊かな表現ができるようになっています。

動画の技術は常に進化しています。より鮮明な高画質、臨場感あふれる高音質、仮想現実や拡張現実といった新しい技術も登場しています。この組織は、これらの新しい技術にも対応しながら、動画制作を支える土台となる技術として、今後ますます重要な役割を担っていくでしょう。

もちろん、課題も残されています。高画質、高音質、仮想現実や拡張現実への対応だけでなく、作った人の権利を守るための対策や、安全に見られるようにするための対策も重要です。これらの課題を解決していくことで、より楽しく、安心して動画を楽しめる環境が作られ、動画の世界はさらに豊かなものになっていくでしょう。

| 動画制作とは | 動画を記録、編集、配信する作業全体 |

|---|---|

| 国際標準規格の役割 | 異なる機器や仕組み間での動画情報のやり取りを可能にする共通規格を策定 |

| 規格のメリット |

|

| 動画技術の進化 | 高画質、高音質、仮想現実(VR)、拡張現実(AR)など |

| 今後の課題 |

|