動画制作に必須!デジタルの基礎知識

動画を作りたい

先生、「デジタル」ってよく聞くんですけど、アナログと何が違うんですか?

動画制作専門家

いい質問だね。身の回りの音や映像はアナログといって、連続した量で表現される。一方、デジタルはそれを数に置き換えて処理するんだ。例えば、音の大きさを連続的な線で表すのがアナログ、それを数字の列で表すのがデジタルだよ。

動画を作りたい

なるほど。数字に置き換えることで何かいいことがあるんですか?

動画制作専門家

そう。デジタル化すると、コピーや編集が簡単になるし、劣化しにくいというメリットがあるんだ。例えば、アナログのビデオテープは何度もダビングすると画質や音質が悪くなるけど、デジタルデータは劣化しないよね。

digitalとは。

映像作品を作ることに関わる言葉、「デジタル」について説明します。私たちの身の回りにある音や映像は、本来は連続した量として存在しています。しかし、これらを記録したり、伝えたりするためには、数字に置き換えて処理するほうが多くの利点があります。この数字に置き換える処理のことをデジタルといいます。デジタルという言葉の語源は「ディジット」で、これは指を意味します。指を使って数を数えるように、デジタルは数を表す言葉です。一方で、連続した量を表す言葉は「アナログ」です。

デジタルとは何か?

私たちの身の回りには、様々な音や光、色、温度といった情報があふれています。例えば、小鳥のさえずりや、空の色、風の音、太陽の温かさなど、これらはすべて、滑らかに変化する情報です。このような、途切れることなく連続的に変化する量として存在する情報は、アナログ情報と呼ばれています。アナログ情報は、情報をそのままの形で表現していると言えるでしょう。例えば、レコードは、針が音の振動をそのまま溝に刻み、再生時にその溝を針がなぞることで、元の音を再現しています。

一方、コンピュータは、このアナログ情報をそのままでは扱うことができません。コンピュータは、情報を処理するために、すべてを数字に変換する必要があります。そこで、連続的に変化するアナログ情報を、飛び飛びの値である数字に変換したものが、デジタル情報です。デジタルとは、情報を離散的な数値、つまりとびとびの数字で表現することを意味します。

デジタル情報は、0と1の数字の組み合わせで表現されます。これは、コンピュータ内部で情報を扱う際に、電気が流れている状態(1)と流れていない状態(0)の二つの状態で表現しているからです。この0と1の組み合わせによって、あらゆる情報を表現することが可能です。例えば、文字や画像、音声、動画など、私たちが普段コンピュータで扱っているすべての情報は、0と1の数字の列に変換されているのです。

デジタル化のメリットは、情報を正確にコピーしたり、保存したり、伝送したりすることが容易になる点です。アナログ情報は、コピーや伝送を繰り返すうちに劣化しやすい性質がありますが、デジタル情報は劣化することなく、何度でも同じ情報を再現できます。これは、情報を数字で表現しているため、元の情報が変化しない限り、同じ数字を再現すれば、常に同じ情報を再現できるからです。まるで、指で数を数えるように、デジタルは一つ一つ数えることで情報を表現し、処理しているのです。

| 情報の種類 | 特徴 | 例 | コンピュータでの処理 | メリット・デメリット |

|---|---|---|---|---|

| アナログ情報 | 連続的に変化する量として存在 情報をそのままの形で表現 |

小鳥のさえずり、空の色、風の音、太陽の温かさ、レコード | そのままでは扱えない | デメリット:コピーや伝送を繰り返すうちに劣化しやすい |

| デジタル情報 | 飛び飛びの値である数字に変換 0と1の数字の組み合わせで表現 |

文字、画像、音声、動画など、コンピュータで扱っているすべての情報 | 数字に変換して処理 | メリット:情報を正確にコピー、保存、伝送できる 劣化することなく、何度でも同じ情報を再現できる |

デジタル化の利点

動画を作る過程で、従来のアナログ方式から計算機を使うやり方に変わって、様々な良い点が出てきました。まず、複製を作る時に画質や音質が下がることがほぼなくなりました。昔は、例えば録音テープに何度も音を重ね録りすると、音がこもったり雑音が多くなったりして、最初の状態を保つのが難しかったのです。しかし、今は計算機で扱う数字の情報になったため、何度複製しても最初の状態と全く同じ質を保てます。これは動画作りで特に大切で、何度も編集や修正を繰り返しても、映像や音の鮮明さが損なわれる心配がなくなりました。

次に、作った動画の保存や誰かに送るのがとても簡単になりました。計算機で扱う情報になったので、大きな容量の記憶装置やインターネット上の保管場所に保存したり、ネットワークを通じて瞬時に世界中どこにでも送ることが可能です。重いテープやフィルムを運ぶ手間も時間もかからなくなりました。また、インターネット上であれば多くの人と共有することも容易で、世界中の人に見てもらう機会も増えました。

さらに、動画の編集作業自体も格段に楽になりました。計算機の編集ソフトを使えば、動画の不要な部分を切り取ったり、複数の動画を繋げ合わせたり、色味を調整したり、様々な効果を加えたりといった作業が、とても簡単にできるようになりました。以前は、フィルムを物理的に切り貼りするなど、大変な手間と時間がかかっていました。また、特殊な効果を加えるのも専門の技術が必要でしたが、今は誰でも簡単に様々な効果を試すことができるようになりました。このように、動画作りはデジタル化によって、質の維持、保存や共有の容易さ、編集の効率化といった多くの利点を得ることができました。これにより、より多くの人が気軽に質の高い動画を作ったり楽しんだりできるようになりました。

| 項目 | 従来のアナログ方式 | 計算機を使うデジタル方式 |

|---|---|---|

| 複製 | 画質・音質の低下あり (例: テープの重ね録りで音のこもりや雑音増加) | 画質・音質の低下なし (デジタル情報のため何度複製しても同じ質) |

| 保存・共有 | 大きな容量のテープやフィルムを運搬、時間と手間がかかる | 記憶装置やインターネット上に保存、ネットワークを通じて瞬時に送受信可能、容易に共有可能 |

| 編集 | フィルムの物理的な切り貼り、特殊効果は専門技術が必要 | 編集ソフトで簡単に切り取り、結合、色味調整、効果追加など可能 |

動画とデジタルの関係

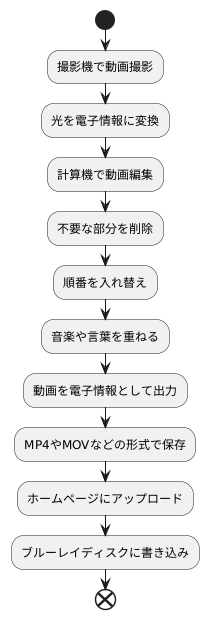

今の時代の動画作りは、ほぼ全てが電子技術に支えられています。撮影機で捉えた動きのある絵は、まず電子情報に変えられます。この電子情報は、計算機で不要な部分を削ったり、順番を入れ替えたり、音楽や言葉を重ねたりといった様々な加工を受けます。そして、最終的には再び電子情報の形で出力されます。動画情報としてよく見かけるエムピーフォーやエムオーブイといった種類も、この電子情報を保存する方法の一つです。作った動画をホームページに載せたり、青い光を使う円盤に焼き付けたりするのも、電子情報を別の場所に送ったり、保存したりする作業です。つまり、動画作りは最初から最後まで、電子技術がなくては成り立たないものなのです。

もう少し詳しく見てみましょう。撮影機の中には、光を電子情報に変える部品が入っています。この部品のおかげで、現実の景色や動きが、計算機で扱える情報に変換されるのです。計算機の中では、動画編集ソフトと呼ばれる道具を使って、様々な加工ができます。例えば、いらない部分を切り取ったり、複数の動画をつなぎ合わせたり、効果音や背景音楽を加えたり、文字を書き込んだり、といった具合です。このように、電子技術によって、動画は自由に編集できるようになっています。

編集が終わった動画は、再び電子情報の形で保存されます。この時、どのような種類で保存するかは、動画の使い道によって変わってきます。例えば、ホームページに載せる動画は、容量が小さくて済む種類を選ぶことが多いです。画質は少し下がりますが、読み込み速度が速くなるので、見る人が待つ時間が短くて済みます。一方、青い光を使う円盤に保存する場合は、高画質の種類が選ばれます。大きな画面で見ても綺麗に映るようにするためです。このように、動画の種類も電子技術によって様々なものが作られています。

動画をホームページに載せる場合も、青い光を使う円盤に焼く場合も、電子情報を別の場所に送ったり、保存したりする作業が必要です。インターネットを通じて動画を送ったり、円盤に焼き付けたりするのも、全て電子技術の応用です。動画の共有や保存も、電子技術なしでは考えられません。

デジタル表現の仕組み

私たちが普段パソコンやスマートフォンで見ている写真や動画、聞いている音楽などは、すべて数字で表現されています。しかし、コンピュータは人間のように直接数字を理解できるわけではありません。コンピュータが理解できるのは、「あるかないか」「オンかオフか」といった二つの状態だけです。

この二つの状態を、数字の0と1に対応させて表現する方法を二進法といいます。コンピュータ内部では、電圧の高低や光の有無などを使って0と1を区別しています。例えば、電圧が高い状態を1、低い状態を0とすれば、複雑な情報も0と1の組み合わせで表現できるのです。

画像を例に考えてみましょう。画像は小さな点の集まりでできており、一つ一つの点は画素と呼ばれています。それぞれの画素は、赤、緑、青の光の三原色の組み合わせで表現されます。そして、各色の強さを0から255までの数字で表し、さらにその数字を二進法の0と1の組み合わせに変換することで、コンピュータは画像を認識し、処理できるようになります。例えば、白は三原色すべてが最大値の255で、二進法ではすべて1が8個並んだ状態で表現されます。黒はすべて0で、二進法でも同様に0が8個並びます。

音も同様に、空気の振動を波形として捉え、その波形の高さや周波数などを数字に変換し、さらに二進法に変換することでコンピュータで扱えるようになります。高い音や低い音、大きな音や小さな音など、様々な音が0と1の組み合わせで表現されているのです。

この0と1の並びはビット列と呼ばれ、ビット列の長さ(ビット数)が多いほど、表現できる情報量は多くなり、よりきめ細かな表現が可能になります。例えば、色の表現で8ビットを使うと256段階の色の強さを表現できますが、16ビットを使うと65536段階もの色の強さを表現できるようになり、より滑らかな色の変化を表現することができるようになります。

| 種類 | 実体 | コンピュータでの表現 |

|---|---|---|

| 写真・動画・音楽 | 様々な情報 | 数字(0-255など)で表現 → 2進数(0と1の組み合わせ)に変換 |

| 画像 | 画素(色のついた点の集まり) | 各画素をRGB(赤緑青)の光の三原色の組み合わせで表現 各色の強さを0-255の数字で表し、2進数に変換 |

| 音 | 空気の振動 | 波形(高さや周波数)を数字に変換 → 2進数に変換 |

これからの動画制作とデジタル技術

動画を取り巻く景色は、日進月歩の科学技術によって大きく変わろうとしています。かつては限られた人にしか手が届かなかった動画制作も、今では多くの人が手軽に楽しめるものになりました。この変化の背景には、目覚ましい勢いで発展する様々な科学技術の存在があります。

まず、動画の見栄えを左右する解像度はますます上がり、きめ細やかな映像表現が可能になりました。以前は映画館の大画面でしか味わえなかった高画質映像も、家庭用機器で手軽に楽しめる時代になりました。加えて、動画の滑らかさを決める一秒間あたりのコマ数も増加し、これまで以上に自然でリアルな動きを表現できるようになりました。スポーツの試合中継のように、速い動きの映像も残像感が少なく、より鮮明に視聴できるようになりました。

立体的な映像を作り出す技術も目覚ましい進歩を遂げています。画面から飛び出してくるような奥行きのある映像は、まるで自分がその場にいるかのような体験を与えてくれます。また、現実世界に仮想的な映像を重ね合わせる技術も進展し、ゲームや教育、医療など様々な分野で活用され始めています。この技術を使えば、現実には存在しない物体を目の前に映し出し、触ったり動かしたりすることも夢ではなくなるでしょう。

人工知能も動画制作に革新をもたらしています。人間の知能を模倣したコンピュータープログラムによって、動画編集作業の一部を自動化できるようになりました。例えば、撮影した大量の動画の中から最適な場面を選び出し、自動的に繋ぎ合わせて動画を作成する、といったことも可能です。また、動画の内容を分析し、特定の人物や物体を認識することも可能になっています。これにより、動画の検索や分類、要約作成なども自動化できるようになるでしょう。

動画制作者にとって、常に新しい科学技術を学び続けることは必要不可欠です。技術の進歩は留まることを知らず、動画表現の可能性はますます広がっています。時代に取り残されないように、常にアンテナを張り、最新の技術動向を把握していくことが重要です。

| 技術の進歩 | 変化 | 具体例 |

|---|---|---|

| 高解像度化 | きめ細やかな映像表現 | 家庭用機器で高画質映像を楽しめる |

| 高フレームレート化 | 滑らかでリアルな動きの表現 | スポーツ中継の残像感の減少 |

| 立体映像技術 | 奥行きのある映像体験 | 仮想現実(VR) |

| AR技術 | 現実世界への仮想映像の重ね合わせ | ゲーム、教育、医療分野での活用 |

| 人工知能 | 動画編集の自動化、動画分析 | 最適な場面の自動選択、人物や物体の認識 |