色の搬送波:映像に色を乗せる仕組み

動画を作りたい

『色副搬送波』ってなんですか?テレビの規格のNTSCとかPALとかで違う値らしいんですけど、よくわかりません。

動画制作専門家

そうですね。『色副搬送波』は、白黒の映像信号に色の情報を加えるための信号です。例えるなら、白黒テレビが音を出すのにスピーカーが必要なように、カラーテレビが色を出すのに『色副搬送波』が必要なんです。

動画を作りたい

白黒映像に色を足すための信号…ですか?もう少し詳しく教えてもらえますか?

動画制作専門家

はい。白黒映像は明るさの信号だけでできています。そこに、色の情報を乗せるために、『色副搬送波』という特定の周波数の波を使います。この波に色の情報を乗せて、明るさの信号と混ぜることで、カラー映像になるんです。NTSCとPALで周波数が違うのは、それぞれの規格で最適な周波数が異なるためです。ラジオの周波数を合わせるように、テレビもその周波数に色情報を乗せて送受信しているんですよ。

colorsubcarrier,chrominancesubcarrierとは。

動画を作る時の言葉で、『カラーサブキャリア』とか『クロマサブキャリア』と呼ばれるものがあります。これは、白黒の明るさを表す信号に色の情報を乗せるための波のことです。別の言い方で色副搬送波とも言います。テレビの方式によってこの波の速さが違い、例えばアメリカのNTSC方式では3.58MHz、ヨーロッパのPAL方式では4.43MHzです。

色の信号を運ぶ搬送波

かつて、画面に色がなかった時代のテレビ、白黒テレビが主流でした。その後、技術の進歩とともに、鮮やかな色彩で映像を映し出すカラーテレビが登場しました。しかし、カラーテレビの普及には大きな課題がありました。それは、既に多くの家庭に普及していた白黒テレビとの互換性をどのように保つかということです。つまり、カラーテレビ放送が始まっても、白黒テレビでも変わらずに映像を見られるようにする必要がありました。

この課題を解決するために開発されたのが、色の信号を運ぶ搬送波、色副搬送波という技術です。簡単に言うと、白黒テレビで使われていた明るさの信号に、色の情報を別の電波に乗せて重ねることで、両方のテレビに対応できるようにしたのです。

色副搬送波は、色の情報を伝えるための専用の乗り物のようなものです。カラーテレビはこの乗り物に積まれた色の情報を読み取って、画面に色を再現します。一方、白黒テレビは色の情報を読み取る機能を持っていないため、この乗り物を無視して、明るさの情報だけを読み取ります。このようにして、一つの電波に白黒とカラー両方の情報を含ませることで、両方のテレビで映像を映し出すことを可能にしました。

色副搬送波は、まるで手紙を届ける郵便配達員のような役割を果たします。カラーテレビは配達された手紙を開けて色情報を読み取り、白黒テレビは手紙を受け取らずにそのままにします。このように、色副搬送波によって、白黒テレビとカラーテレビの共存が可能になり、テレビ放送の円滑な移行を実現したのです。

搬送波の周波数の違い

映像を電波に乗せて遠くまで届けるテレビ放送では、色を伝えるための特別な信号が使われています。これを色副搬送波といいます。この色副搬送波の周波数は、テレビ放送の方式によって異なり、世界中で統一されているわけではありません。

代表的な方式として、エヌティーエスシー方式とパール方式があり、それぞれ異なる周波数が使われています。エヌティーエスシー方式では、約3.58メガヘルツ、パール方式では、約4.43メガヘルツの周波数が使われています。ヘルツとは、一秒間に何回繰り返すかを表す単位で、メガは百万倍を表します。つまり、色副搬送波は一秒間に数百万回も振動しているのです。

これらの周波数は、白黒テレビ放送で使われている明るさを表す信号(輝度信号)の周波数帯域とぶつからないように、慎重に選ばれています。それぞれの信号が互いに影響を与えて、映像が乱れないように工夫されているのです。

異なる方式で異なる周波数が使われているのには、いくつかの理由があります。それぞれの方式が作られた地域や時代背景、技術的な限界などが異なるためです。例えば、エヌティーエスシー方式はアメリカで開発され、主に北米や日本で使われています。一方、パール方式はヨーロッパで開発され、ヨーロッパやアジア、アフリカなど多くの地域で使われています。

そのため、異なる方式のテレビ放送を見るためには、その方式に対応した周波数の色副搬送波を処理できる受信機が必要です。もし対応していない受信機で見てしまうと、色が正しく表示されなかったり、映像が乱れてしまう可能性があります。世界中でテレビ放送を楽しむためには、これらの異なる方式への対応が欠かせないのです。

| 方式 | 色副搬送波周波数 | 開発地域 | 主な使用地域 |

|---|---|---|---|

| NTSC | 約3.58MHz | アメリカ | 北米, 日本 |

| PAL | 約4.43MHz | ヨーロッパ | ヨーロッパ, アジア, アフリカ |

色情報の表現方法

色の情報は、テレビ信号の中で『色副搬送波』と呼ばれる特別な波に乗せて送られています。この色副搬送波には、色の種類を決める『色相』と、色の鮮やかさを決める『彩度』という二つの情報が含まれています。色相は、例えば赤や青、緑といった色の違いを表すものです。一方、彩度は色の強さを表すもので、淡い色から鮮やかな色まで、色の濃淡を表現します。

では、どのようにしてこの二つの情報を一つの波に乗せて送っているのでしょうか。それは、色副搬送波の『位相』と『振幅』を巧みに変化させることで実現しています。位相とは、波の山や谷の位置のずれを表すものです。この位相を変化させることで色相の情報が表現されます。例えば、位相が0度の時は赤、120度の時は緑、240度の時は青といったように、位相の違いによって異なる色を表現することが可能です。

一方、振幅とは、波の高さ、つまり波の強さを表すものです。この振幅を変化させることで彩度の情報が表現されます。振幅が大きいほど色は鮮やかになり、振幅が小さいほど色は淡くなります。例えば、同じ赤でも、振幅が大きい場合は鮮やかな赤、振幅が小さい場合は淡いピンク色といったように、振幅の違いによって色の鮮やかさが変わります。

カラーテレビは、この色副搬送波を受信すると、その位相と振幅を精密に解析します。そして、解析結果に基づいて元の色の情報を復元し、画面上に色鮮やかな映像を表示します。このように、色副搬送波は限られた電波の範囲の中で、色相と彩度の二つの情報を効率的に伝えるための、洗練された技術なのです。

| 要素 | 説明 | 色副搬送波 |

|---|---|---|

| 色相 | 色の種類(赤、青、緑など) | 位相 |

| 彩度 | 色の鮮やかさ(淡い~鮮やか) | 振幅 |

複合信号と分離信号

色のついた映像を電波に乗せて送る方法は大きく分けて二種類あります。一つは複数の情報を一つの信号にまとめてしまう方法、もう一つは別々に送る方法です。

一つ目の方法は、明るさを表す信号に色の情報を重ねて送るもので、複合信号と呼ばれています。まるで、白い光に色セロファンを重ねて色を表現するようなイメージです。初期のカラーテレビ放送では、この複合信号が広く使われていました。電波を運ぶための配線が一本で済むので、とても便利だったからです。しかし、明るさと色の情報が混ざり合っているため、色の鮮やかさが失われたり、映像にちらつきなどの乱れが生じやすいという弱点がありました。

もう一つの方法は、明るさと色の情報を別々の信号として送る分離信号方式です。これは、絵の具のパレットのように、明るさを表す信号と、赤と青の色の違いを表す二つの信号を別々に伝送する方法です。この方式では、明るさと色の情報が混ざらないため、複合信号よりも鮮やかで高画質な映像を送ることができます。

近年では、より美しい映像への需要が高まっているため、分離信号方式が主流となっています。まるで、色のついた絵の具を混ぜ合わせるのではなく、一つ一つの色を点描のように重ねて、より繊細で鮮やかな絵を描くように、分離信号方式はより高精細で自然な色表現を可能にしているのです。

| 方式 | 説明 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 複合信号 | 明るさを表す信号に色の情報を重ねて送る(例:白い光に色セロファンを重ねる) | 電波を運ぶための配線が一本で済む | 色の鮮やかさが失われたり、映像にちらつきなどの乱れが生じやすい |

| 分離信号 | 明るさと色の情報を別々の信号として送る(例:絵の具のパレット) 明るさ、赤と青の色の違いを表す信号を別々に伝送 |

複合信号よりも鮮やかで高画質な映像を送ることができる より高精細で自然な色表現が可能 |

– |

技術の進化と色副搬送波

かつて、テレビ放送はアナログ方式で行われており、色情報を送るために色副搬送波と呼ばれる技術が使われていました。これは、白黒の映像信号に色の情報を乗せることで、カラー映像を実現する画期的な方法でした。画面の色を表現するために、赤、緑、青の三原色の情報を、それぞれ異なる周波数の搬送波に乗せて送信していたのです。この搬送波が色副搬送波と呼ばれ、限られた電波の帯域の中で、いかに効率よく色情報を送るかという工夫が凝らされていました。

しかし、時代はアナログからデジタルへと移り変わり、放送もデジタル化が進みました。デジタル放送では、映像信号を数字のデータに変換して送るため、アナログ方式のような色副搬送波は不要になりました。デジタル化によって、映像はより鮮明になり、画質が向上しました。また、雑音の影響も受けにくくなり、安定した映像を見ることができるようになりました。さらに、データ圧縮技術を使うことで、多くの情報を効率的に送ることが可能になったのです。

デジタル放送の普及により、色副搬送波はテレビ放送の表舞台から姿を消しつつありますが、その技術は決して無駄になったわけではありません。色副搬送波は、限られた電波の中で多くの情報を送るという、当時の技術者たちの挑戦と工夫の結晶でした。そして、その技術は後の映像技術の発展に大きな影響を与え、現在の高画質映像にもつながっていると言えるでしょう。色副搬送波というアナログ時代の技術は、放送の歴史の中で重要な役割を果たしただけでなく、未来の映像技術への礎を築いたと言えるのです。

| 項目 | アナログ放送 | デジタル放送 |

|---|---|---|

| 色情報 | 色副搬送波(赤・緑・青の三原色の情報を異なる周波数の搬送波に乗せて送信) | 映像信号を数字のデータに変換して送信(色副搬送波不要) |

| 画質 | 限られた電波帯域での工夫 | 鮮明、高画質、安定した映像 |

| データ送信効率 | 限られた電波帯域での工夫 | データ圧縮技術により効率的に送信 |

| その他 | 当時の技術者たちの挑戦と工夫の結晶 | アナログ時代の技術を基盤に発展 |

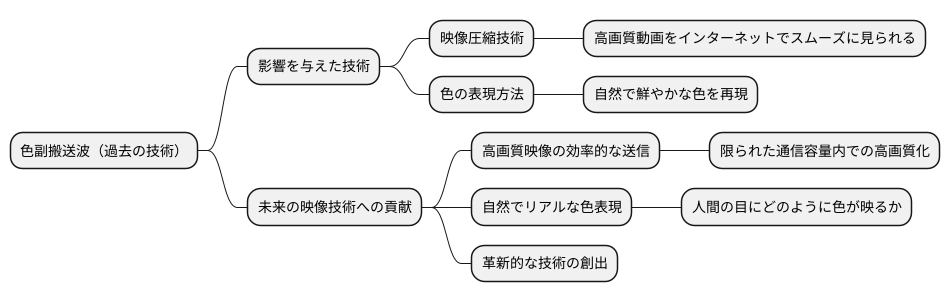

未来の映像技術に向けて

かつて画面に色を映すために欠かせなかった色副搬送波という技術があります。今はもう使われていませんが、この技術の原理や考え方は、今の映像技術にも受け継がれています。

例えば、皆さんが普段見ている高画質の動画を、インターネットでスムーズに見られるのは、映像を小さく圧縮する技術のおかげです。この技術は、色副搬送波の技術があったからこそ発展してきたと言えるでしょう。また、自然で鮮やかな色を再現するための色の表現方法なども、色副搬送波の技術がもとになっています。

映像技術はこれからも進歩し続け、より鮮明で、まるでその場にいるかのような体験ができる映像が実現するでしょう。その進歩の中で、色副搬送波のような過去の技術から学ぶことはたくさんあります。過去の技術は、未来の映像技術を発展させるための大切な財産なのです。

例えば、限られた通信容量の中で、いかに高画質の映像を送るかという課題は、常に映像技術開発における重要なテーマです。かつて、色副搬送波の技術を用いて、限られた帯域でカラー放送を実現したように、過去の技術における工夫や知恵は、今の技術課題を解決するヒントを与えてくれるかもしれません。

また、人間の目にどのように色が映るかという研究も、色副搬送波の技術開発当時から重要なテーマでした。この研究の成果は、今の映像技術にも活かされており、より自然でリアルな色表現を可能にしています。過去の技術を深く理解し、その知識を活かすことで、さらに革新的な技術を生み出すことができるでしょう。未来の映像技術は、過去の技術の上に築かれると言っても過言ではありません。