書き換え可能CD、CD-RWとは?

動画を作りたい

先生、『CD-RW』って、普通のCDとは何が違うんですか?

動画制作専門家

いい質問だね。CD-RWは『シーディーアールダブリュー』と読むんだけど、普通のCDとは違って、何度も書き換えができるCDなんだ。CD-Rは1回しか書き込めないけど、CD-RWは約1000回も書き換えができるんだよ。

動画を作りたい

へえー、すごい!じゃあ、パソコンで作った動画をCD-RWに書き込んで、何度も修正できるってことですか?

動画制作専門家

そうだね。ただし、1996年に統一規格が発表されたものなので、古い規格のCD-RWドライブが必要になるし、さらに、古いパソコンだとCD-RWを読み込めないものもあるから注意が必要だよ。

CD-RWとは。

動画を作ることに関わる言葉、『シーディーアールダブリュー』(1996年10月に統一された規格が発表された、書き換えできるシーディーのこと。シーディーアールは一度しか書き込めないのに対し、約千回の書き換えができます。昔からあるシーディーロムを読み込む機械では読むことができません。)について

登場の背景

情報を記録して持ち運べる小さな円盤、コンパクトディスク。その中でも、一度だけ記録できるものが普及しました。これは、気軽にデータを残したり、配ったりできる便利な道具として、多くの人に受け入れられました。しかし、一度記録してしまうと、後から変更することができないという難点もありました。例えば、一時的に資料を保存する場合や、何度も修正しながら仕上げる作業には、あまり向いていませんでした。一度記録型の円盤は、手軽に使える反面、融通が利かないという側面があったのです。

このような状況を受けて、記録した後でも、書き換えられる円盤への期待が高まりました。そしてついに、何度も書き換え可能なコンパクトディスクが登場したのです。これは、一度記録型円盤の使いやすさをそのまま受け継ぎながら、書き換え可能という新しい利点も備えていました。この技術の進歩は、記録メディアの発展に大きく貢献しました。従来の円盤では難しかったデータの修正や更新が容易になり、様々な場面で役立つようになったのです。まるで黒板のように、書いて消してを繰り返せるこの円盤は、記録メディアの新たな可能性を示しました。手軽に使える上に、何度も書き換えられるという利点は、様々なニーズに応えるものだったのです。会議の資料を一時的に保存したり、何度も修正を繰り返す作業にも対応できるようになりました。この新しい円盤は、情報の記録と共有の方法を一変させた、画期的な発明だったと言えるでしょう。

| 種類 | メリット | デメリット | 用途 |

|---|---|---|---|

| 一度記録型CD | 気軽にデータを残したり、配ったりできる | 後から変更することができない、融通が利かない | 一時的な資料保存、修正を伴う作業には不向き |

| 書き換え型CD | 書き換え可能、データの修正や更新が容易、何度も書き換えられる | (デメリットは明示的に記載されていない) | 会議資料の一時保存、修正を繰り返す作業、様々なニーズに対応 |

書き換え可能を実現する技術

何度も情報を書き換えられる、便利な光ディスク。その実現を可能にした技術について詳しく見ていきましょう。代表的な例である「シーディーアールダブリュー」は、「相変化記録方式」と呼ばれる画期的な方法を用いています。この方式の鍵となるのは、ディスクの記録層に塗られた特殊な合金です。この合金は、レーザー光のパワーによって、まるで魔法のように状態を変えることができます。

強いレーザー光を当てると、合金は「非晶質状態」と呼ばれる、原子が不規則に並んだ状態に変化します。まるで熱い飴が冷えて固まるように、一瞬で状態が変わるのです。一方、弱いレーザー光を当てると、今度は原子が規則正しく並ぶ「結晶状態」に戻ります。まるで氷の結晶がゆっくりと成長していくように、整然とした状態へと変化するのです。この二つの状態、「結晶状態」と「非晶質状態」では、光の反射率が大きく異なります。この光の反射率の違いを利用して、データを読み書きしているのです。

情報を書き込みたい時には、強いレーザー光を照射して、合金を非晶質状態にします。これがデータの「1」に対応します。逆に、情報を消去したい、つまり「0」を書き込みたい時には、弱いレーザー光を照射して、合金を結晶状態に戻します。このように、レーザー光のパワーを調整することで、情報を自由に書き換えられるのです。シーディーアールダブリューの場合、この書き換えを約千回も繰り返すことができます。

この画期的な「相変化記録方式」は、後に登場する「ディーブイディーアールダブリュー」や「ビーディーアールイー」といった、より高性能な書き換え可能光ディスクにも応用され、現在の情報化社会を支える重要な基盤技術となっています。まさに、小さなディスクの中に秘められた大きな技術革新と言えるでしょう。

| レーザー光 | 合金の状態 | データ |

|---|---|---|

| 強い | 非晶質状態(原子が不規則) | 1 |

| 弱い | 結晶状態(原子が規則的) | 0 |

従来の機器との互換性

書き換え可能な光学記録媒体である、シーディーアールダブリューは、画期的な技術革新でした。しかし、登場したばかりの頃は、すでに広く普及していた機器との間に互換性の問題を抱えていました。これは一体どういうことだったのでしょうか。

従来のシーディー装置、つまりシーディーロムを読み込む装置では、シーディーアールダブリューを読み取ることができませんでした。これは、光ディスクの記録面に利用されている素材の違いによるものです。シーディーアールダブリューでは、レーザー光を当てて情報を書き込むため、記録面の反射率が従来のシーディーロムや一度だけ書き込み可能なシーディーアールとは異なるのです。このため、従来のシーディーロム装置では、シーディーアールダブリューに記録された情報を読み取ることができませんでした。

この互換性の問題は、シーディーアールダブリューの普及を妨げる大きな壁となりました。せっかく新しい技術が登場しても、従来の装置が使えないのでは、人々はなかなか新しい機器に乗り換えることができません。そこで登場したのが、様々な種類のシーディーを読み書きできる、マルチ装置です。この装置は、シーディーロムはもちろんのこと、シーディーアール、そしてシーディーアールダブリューにも対応していました。まるで何でも屋さんです。

マルチ装置の登場は、シーディーアールダブリューの普及に大きく貢献しました。従来の装置との互換性の問題が解消されたことで、人々は安心してシーディーアールダブリューを利用できるようになったのです。今では、多くのパソコンにこのマルチ装置が搭載されており、シーディーアールダブリューは、情報保存や交換のための便利な手段として、広く利用されています。まさに、技術の進歩と普及の過程を示す好例と言えるでしょう。

| CD-RWの登場 | 互換性の問題 | マルチ装置の登場 | 普及 |

|---|---|---|---|

| 書き換え可能な光学記録媒体として登場 | 従来のCD-ROM装置では読み取れなかった (記録面の素材の違いによる反射率の違いが原因) |

様々な種類のCDを読み書きできる装置が登場 (CD-ROM, CD-R, CD-RWに対応) |

互換性問題の解消により普及 情報保存や交換の手段として利用 |

登場時期と規格の統一

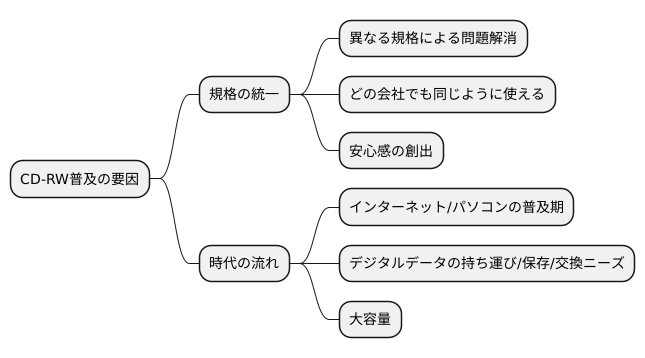

書き換え可能な光ディスクである、シーディーアールダブリューは、様々な機器でデータの読み書きができるようにするため、規格の統一が不可欠でした。いくつもの会社がそれぞれ独自の規格で開発を進めていたため、機器によって使えたり使えなかったりする問題が起こる可能性がありました。そこで、異なる規格による問題を解消し、どの会社が作った機器でも同じように使えるようにするため、1996年10月に統一規格が発表されました。

この1996年という年は、インターネットやパソコンが人々の生活に入り込み始めた時期と重なります。一家に一台パソコンがある家庭も珍しくなくなり、インターネットを通じて様々な情報をやり取りする機会が増えていきました。このような時代背景の中で、シーディーアールダブリューは、気軽にデジタルデータを持ち運んだり、保存したり、交換したりする手段としてまさにうってつけの技術でした。容量も大きく、フロッピーディスクに比べて多くのデータを記録できたため、写真や音楽、資料など様々なデータを扱うのに大変便利だったのです。

統一規格のおかげで、どの会社のパソコンや対応機器を使っても、同じように読み書きできるという安心感が生まれました。これは、シーディーアールダブリューが広く使われるようになる上で、大変重要な要素でした。もし規格が統一されていなかったら、使う人にとって不便で、ここまで普及しなかったかもしれません。

このように、シーディーアールダブリューは、規格の統一と時代の流れがうまく合わさることで、急速に普及し、デジタルデータの保存や交換に欠かせないものとして、広く使われるようになりました。その後、さらに技術が進歩し、より大容量のディーブイディーアールダブリューなどが登場しましたが、規格統一の重要性は今も変わりません。どの機器でも同じように使えるという互換性は、技術が発展していく上で、常に大切にされている要素なのです。

CD-Rとの比較

書き換えできる光ディスクである、追記型光ディスクと書き換え型光ディスク。この二つの大きな違いは、情報を記録した後、書き換えられるかどうかです。追記型光ディスクは一度だけ書き込みが可能で、書き込んだ後は内容の変更や削除ができません。まるで石に文字を刻むように、一度記録したらずっと残ります。一方、書き換え型光ディスクは名前の通り、何度も繰り返し情報を書き換えられます。まるで黒板にチョークで書くように、情報を消して新しく書き込むことができます。一般的には約千回程度の書き換えが可能と言われています。

この特徴から、それぞれ適した使い道が異なります。追記型光ディスクは、一度記録したら変更する必要のない大切なデータの保存に最適です。例えば、思い出の写真や動画、音楽データなどを保存する場合に適しています。また、配布用の資料や、一度作成したら書き換えることのない確定した書類の保存にも向いています。一方、書き換え型光ディスクは、何度も書き換えを行う必要があるデータの保存に向いています。例えば、作成途中の資料や、一時的に保存しておきたいデータなどを保存するのに便利です。また、何度も練習して完成させるプレゼンテーション資料の作成にも適しています。

書き換え回数の他にも、両者には価格や記録速度といった違いも存在します。一般的には、書き換え型光ディスクは追記型光ディスクよりも価格が高く、記録速度は遅くなります。そのため、それぞれの特性を理解した上で、用途に合わせて適切なディスクを選ぶことが大切です。例えば、大量のデータを一度だけ保存したい場合は、価格が安く記録速度の速い追記型光ディスクが適しています。逆に、少量のデータを何度も書き換えたい場合は、書き換え型光ディスクが便利です。

| 項目 | 追記型光ディスク | 書き換え型光ディスク |

|---|---|---|

| 書き換え | 不可(一度のみ書き込み可能) | 可(約1000回) |

| 用途 | 変更不要なデータの保存(例:写真、動画、配布資料) | 繰り返し書き換えが必要なデータの保存(例:作成中の資料、一時的なデータ) |

| 価格 | 低い | 高い |

| 記録速度 | 速い | 遅い |

その後の発展と現状

書き換え可能な光ディスクである、CD-RWは、その後、目覚ましい技術の進歩によって、より多くの情報を記録できるDVD-RWやBD-REといった光ディスクへと進化を遂げました。これらの新しい光ディスクは、CD-RWよりもたくさんの情報を記録できるだけでなく、書き込み速度も速いため、今では広く使われるようになり、主役の座を譲ることになりました。

とはいえ、CD-RWが完全に姿を消したわけではありません。今でも、例えば、音楽を記録した円盤を作ったり、少し古い機械と情報をやり取りする時など、特定の場面ではCD-RWが役立っています。

CD-RWは、後の書き換え可能な光ディスクの開発に大きな影響を与えました。CD-RWで培われた技術は、DVD-RWやBD-REの開発に活かされ、より高性能な光ディスクの実現に貢献しました。

技術の進歩は目覚ましく、CD-RWよりも便利な記録の方法が登場しましたが、記録メディアの歴史において、CD-RWが重要な役割を果たしたことは間違いありません。多くの情報を繰り返し記録できるという画期的な機能は、当時の人々に驚きと感動を与え、情報の記録と保存の方法を一変させました。時代遅れになりつつあるとはいえ、CD-RWの功績は、決して忘れられることはないでしょう。CD-RWは、記録メディアの歴史における重要な一歩であり、その技術は、未来の記録技術の礎となるものです。

現代では、USBメモリやクラウドサービスなど、様々な記録の方法が登場し、手軽に多くの情報を記録し、持ち運ぶことができるようになりました。しかし、これらの技術の進歩の根底には、CD-RWのような先人たちの努力と技術革新があったことを忘れてはなりません。CD-RWは、記録メディアの進化を語る上で、欠かすことのできない重要な存在であり、その功績は未来永劫に語り継がれることでしょう。

| メディア | 特徴 | 現状 | 貢献 |

|---|---|---|---|

| CD-RW | 書き換え可能 | 一部利用 | DVD-RW, BD-REの基礎技術 |

| DVD-RW | CD-RWより大容量, 高速書き込み | 広く利用 | CD-RWの発展形 |

| BD-RE | DVD-RWより大容量, 高速書き込み | 広く利用 | CD-RWの発展形 |

| USBメモリ, クラウドサービス | 手軽に大容量データの記録・持ち運びが可能 | 広く利用 | CD-RWなどの技術革新を基盤 |