NTSC方式を詳しく解説

動画を作りたい

先生、「NTSC」ってなんですか?よく動画の規格で聞くんですけど、よくわかりません。

動画制作専門家

NTSCは、簡単に言うと昔のテレビ放送の規格の一つだよ。テレビ画面の色や明るさ、表示の仕組みなどを決めたもので、日本やアメリカ、カナダなど多くの国で使われていたんだ。

動画を作りたい

昔のテレビの規格なんですか?今はもう使われていないのですか?

動画制作専門家

今はデジタル放送に移行したから、新しいテレビではあまり使われていないね。でも、昔のビデオテープやDVDなどにはNTSC方式で録画されたものがたくさんあるから、今でも目にする機会はあるんだよ。NTSCの動画は1秒間に約30枚の画像を連続して表示することで動いているように見せているんだ。この枚数のことをフレームレートといって、NTSCでは約30フレーム/秒になるんだ。

NTSCとは。

動画を作る際によく出てくる『エヌ・ティー・エス・シー』というのは、カラーテレビの規格の一つです。白黒テレビとも一緒に使えます。日本やアメリカ、カナダ、メキシコなどで使われています。画面の線の本数が決まっていて、一秒間に約30枚の画像(正確には29.97枚)を使って動画を表示します。

NTSC方式とは

「エヌ・ティー・エス・シー方式」とは、ひとことで言うと、かつて日本でテレビ放送で使われていた色の見え方や信号を送るやり方の決まりのことです。正式には「全国テレビジョン方式委員会」の頭文字をとって、そう呼ばれています。この委員会は、アメリカでカラーテレビ放送のやり方を決めるために作られました。

この方式のすごいところは、白黒テレビとの相性が良かったことです。カラー放送が始まっても、白黒テレビを持っている人でもそのまま番組を見ることができました。もちろん、白黒テレビでは色の情報は分からず、白黒の映像として映りましたが、新しいテレビを買わなくても見られるというのは当時としては画期的でした。

画面のちらつきを抑える工夫もされていました。画面は毎秒30枚の絵を次々に切り替えることで動いているように見せているのですが、この切り替えの速さと画面の明るさを調整することで、ちらつきを少なくしていました。しかし、電波の状態が悪いと、色が変わってしまったり、画面がちらついたりすることがありました。

エヌ・ティー・エス・シー方式は、日本だけでなく、アメリカ、カナダ、メキシコなど、多くの国で使われていました。しかし、技術の進歩とともに、よりきれいな映像で、たくさんの機能を持つデジタル放送が登場しました。そのため、日本では2011年にアナログ放送が終わり、エヌ・ティー・エス・シー方式の放送も見られなくなりました。

今はもうテレビ放送では使われていませんが、昔のビデオテープやDVDには、この方式で録画された映像が残っていることがあります。ですから、昔の映像作品を見るときには、知っておくと役に立つ知識です。また、テレビ放送の歴史を学ぶ上でも、重要な方式です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 正式名称 | 全国テレビジョン方式委員会(National Television System Committee) |

| 概要 | かつて日本でテレビ放送で使われていたアナログ方式のカラーテレビジョン信号の規格。 |

| メリット | 白黒テレビとの互換性があった。画面のちらつきを抑える工夫がされていた。 |

| デメリット | 電波の状態が悪いと、色が変わったり、画面がちらついたりすることがあった。 |

| 使用国 | 日本、アメリカ、カナダ、メキシコなど |

| 日本での終了 | 2011年のアナログ放送終了に伴い廃止。 |

| 備考 | 昔のビデオテープやDVDには、この方式で録画された映像が残っていることがある。テレビ放送の歴史を学ぶ上で重要な方式。 |

走査線とフレームレート

画面に映る映像は、実はたくさんの細い横線が集まってできています。この細い線を走査線といいます。テレビ画面を虫眼鏡などで拡大してみると、この線を確認できるかもしれません。昔のテレビ方式である NTSC方式では、この走査線を全部で525本使って映像を表示していました。これらの走査線は、上から下へと順番に描かれていきます。1本の線を描いて、次の線を描いて、と繰り返して画面全体を完成させるのです。

まるで絵を描くように、この画面全体を描く作業を1秒間に約30回繰り返します。正確には29.97回ですが、約30回と覚えておけば問題ありません。この1秒間に画面全体を描く回数のことをフレームレートと呼び、単位は「毎秒何回画面を描いたか」という意味で「fps」を使います。「fps」は英語の「frames per second」の頭文字をとったものです。NTSC方式では、フレームレートは正確には29.97fpsですが、一般的には30fpsと表現されることが多いです。

ところで、映画のフィルムは、1秒間に24枚の絵を連続して映すことで動画のように見せています。この枚数のことをフレームレートと呼び、24fpsとなります。テレビのNTSC方式とはフレームレートが異なるため、映画のフィルムをテレビ放送用に変換する際には、このフレームレートを合わせる処理が必要になります。24枚の絵を30枚の絵に変換する必要があるので、この過程で映像が少しぎこちなくなったり、音と映像がずれてしまったりといった問題が発生する可能性があります。これは、異なる速さで動いているものを合わせようとするために起こる現象です。

| 項目 | NTSC (テレビ) | 映画フィルム |

|---|---|---|

| 走査線数 | 525本 | – |

| フレームレート | 29.97fps (約30fps) | 24fps |

| 映像の仕組み | 走査線を上から下へ順番に描画、1秒間に約30回画面全体を描画 | 1秒間に24枚の絵を連続して映写 |

色の表現方法

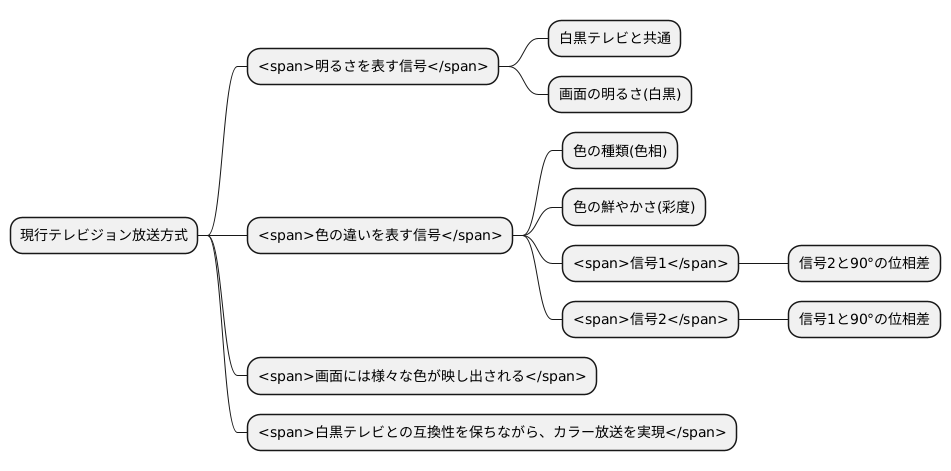

色の世界をテレビ画面に映し出す技術、その一つに「現行テレビジョン放送方式」と呼ばれるものがあります。この方式では、色を表現するために、明るさを表す信号と色の違いを表す信号、この二つの信号を使っています。

まず、明るさを表す信号ですが、これは白黒テレビの頃から使われている信号と同じです。画面の明るさを細かく調整することで、白から黒まで、様々な濃淡を表現します。そして、色の違いを表す信号ですが、これはカラーテレビになって新しく加わったものです。色の種類、例えば赤や青といった色の種類(色相)と、色の鮮やかさ(彩度)を表すことができます。これらの二つの信号を組み合わせることで、画面には様々な色が映し出されるのです。

色の違いを表す信号は、さらに二つの信号に分けられます。仮に「信号1」と「信号2」としましょう。この「信号1」と「信号2」は、お互いに波の形が少しずれています。このずれを位相のずれといい、「信号1」と「信号2」は90度の位相のずれがあります。ちょうど時計の針でいうと、3時と6時の位置のような関係です。この二つの信号を組み合わせることで、色相と彩度を表現することができるのです。

このように、白黒テレビで使われていた明るさを表す信号に、色の違いを表す二つの信号を組み合わせることで、カラーテレビを実現しています。白黒テレビとの互換性を保ちながら、カラー放送を実現するための、とても工夫された方法と言えるでしょう。

デジタル放送への移行

かつてのテレビ放送は、NTSC方式と呼ばれるアナログ放送が主流でした。この方式は、長年親しまれてきましたが、いくつかの難点がありました。例えば、電波の状態で映像が乱れたり、雑音が混じったりすることがありました。また、番組の情報以外のデータを送ることが難しく、新しい機能を追加することも容易ではありませんでした。

このような課題を解決するために登場したのが、デジタル放送です。デジタル放送は、映像や音声をコンピュータで扱うデータのような形に変換して送ります。そのため、アナログ放送に比べて非常に鮮明な映像とクリアな音声を実現できます。さらに、番組の情報だけでなく、天気予報やニュースなどの様々なデータを送ることも可能です。視聴者はリモコンを使って、これらの情報にアクセスすることができます。また、双方向通信を利用したサービスも提供されており、番組への参加やクイズへの解答なども可能になりました。

日本では、地上デジタルテレビジョン放送が開始され、2011年にはアナログ放送が終了しました。これにより、全国でデジタル放送が受信できるようになりました。アナログ放送でテレビを見ていた人たちは、デジタル放送対応のテレビに買い替えたり、専用の受信機を設置したりする必要がありました。現在では、ほとんどの家庭でデジタル放送が視聴されており、高画質で多機能な放送を楽しむことが当たり前になっています。かつて主流だったNTSC方式は、今では過去の技術となりましたが、その歴史を振り返ることで、現在の放送技術の進歩をより深く理解することができます。デジタル放送への移行は、テレビ放送の歴史における大きな転換点だったと言えるでしょう。

| 項目 | アナログ放送(NTSC方式) | デジタル放送 |

|---|---|---|

| 映像・音声の品質 | 電波の状態により映像が乱れたり、雑音が混じる | 非常に鮮明な映像とクリアな音声 |

| データ放送 | 番組情報以外のデータを送ることが難しい | 天気予報やニュースなどの様々なデータを送ることが可能 |

| 双方向通信 | なし | 番組への参加やクイズへの解答などが可能 |

| 受信状況(日本) | 2011年に終了 | 全国で受信可能 |

| その他 | 過去の技術 | 高画質で多機能な放送が当たり前 |

他の方式との比較

色のついたテレビ放送のやり方には、いくつか種類があります。日本で昔使われていた仕組みはエヌティーエスシー方式と呼ばれていましたが、世界を見ると他のやり方もありました。代表的なものとして、パルス方式とセカム式が挙げられます。パルス式はヨーロッパやアジアの広い範囲で使われていて、画面の走査線は625本、一秒間に送る画面の枚数(フレームレート)は25枚でした。もう一つのセカム式はフランスやロシアで使われており、こちらも走査線は625本、フレームレートは25枚でした。

これらの方式と日本のエヌティーエスシー方式を比べると、走査線の数やフレームレートが違っています。そのため、それぞれの方式で作った映像を他の方式のテレビで再生することはできませんでした。たとえば、パルス方式で作られた番組をエヌティーエスシー方式のテレビで見ようとしても、正しく映らないのです。このように、それぞれの地域で異なる方式が使われてきたのには、歴史的な背景や技術的な理由がありました。世界共通のやり方は、長い間存在しなかったのです。

しかし、時代は変わり、テレビ放送もアナログからデジタルへと移り変わってきました。デジタル放送になると、それぞれの方式の違いによる問題は小さくなり、以前よりも互換性が良くなっています。異なる方式のテレビでも、変換機などを介せば見られるようになったのです。この流れはさらに進み、将来は世界中で同じデジタル放送のやり方が使われるようになるかもしれません。そうなれば、どの地域で作られた番組でも、世界中どこでも同じように楽しめる時代が来るでしょう。

| 方式 | 地域 | 走査線 | フレームレート |

|---|---|---|---|

| NTSC | 日本 | (NTSCと異なる) | (NTSCと異なる) |

| PAL | ヨーロッパ、アジア | 625本 | 25枚/秒 |

| SECAM | フランス、ロシア | 625本 | 25枚/秒 |