残像効果と動画の関係

動画を作りたい

先生、「残像」ってなんですか?動画制作とどう関係があるのでしょうか?

動画制作専門家

いい質問だね。「残像」とは、ものを見た後、そのものがなくなっても、しばらくの間、目にそのものの形が残って見える現象のことだよ。例えば、明るい電球をじっと見て、パッと目を閉じると、しばらくの間、電球の形が目に浮かんで見えるだろう?それが残像だ。

動画を作りたい

なるほど!確かに、そういう経験あります。でも、それが動画制作とどう関係あるんですか?

動画制作専門家

動画は、たくさんの静止画を連続的に、短い間隔で切り替えて表示することで作られている。一枚一枚の絵は動いていないのに、残像現象によって、あたかも動いているように見えるんだ。パラパラ漫画と同じ原理だね。

残像とは。

動画を作る上で『残像』という言葉がよく使われます。残像とは、目に入ったものが無くなった後も、しばらくの間、目の前にあるように感じられる現象のことです。目で捉えたものは、0.05秒から0.1秒ほど残って見えると言われています。テレビや映画は、この残像現象を利用して、次々と映し出される一枚一枚の絵を、あたかも動いているかのように見せているのです。

残像とは

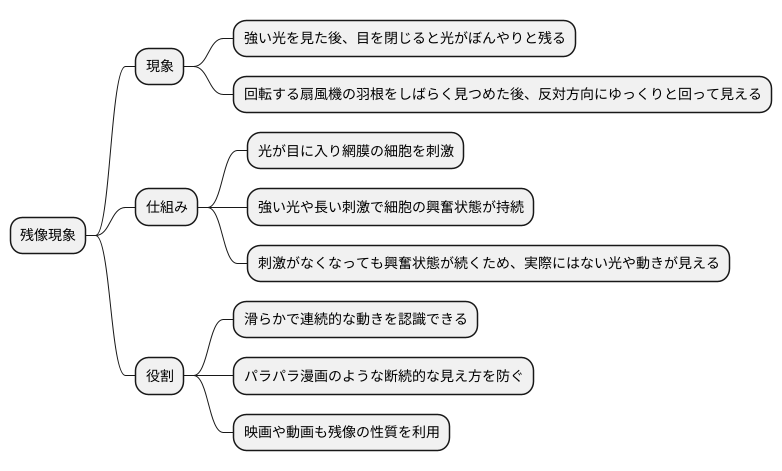

ものの見え方の不思議の一つに、残像というものがあります。これは、目に映ったものが、実際にはもうそこになくなっているのに、しばらくの間、私たちの目にまだ見えているように感じる現象です。たとえば、強い光を見た後、目を閉じると、しばらくの間、その光がぼんやりと残って見えることがあります。あるいは、回転する扇風機の羽根をしばらく見つめた後、目をそらすと、羽根が止まっているにもかかわらず、反対方向にゆっくりと回っているように見えることもあります。これらはすべて残像によるものです。

なぜこのようなことが起こるのでしょうか。私たちの目は、光を感じ取ることで物を見ています。光は、目の奥にある網膜という膜に届き、そこで光を感じる細胞を刺激します。この刺激が脳に伝わることで、私たちは物を見ることができるのです。強い光や長く続く刺激を受けると、この光を感じる細胞は興奮状態が続きます。刺激がなくなっても、細胞はすぐに元の状態に戻ることができず、興奮状態がしばらく続くため、実際にはもうない光や動きが、まだ見えているように感じてしまうのです。これが残像の仕組みです。

この残像は、私たちの視覚にとって、とても大切な役割を担っています。もし残像がなければ、私たちは周りの景色が、まるでパラパラ漫画のように、断続的にしか見えなくなってしまいます。残像のおかげで、私たちは滑らかで連続的な動きとして、周りの景色を見ることができるのです。また、映画や動画も、この残像の性質を利用して作られています。映画は、実際には一枚一枚の静止画を高速で切り替えて映し出しているのですが、残像のおかげで、私たちはそれを滑らかな動きとして認識することができるのです。

動画への応用

動画は、私たちの暮らしの中でごく当たり前に見られるようになりました。娯楽作品から広告、教育資料、記録映像まで、様々な用途で使われています。しかし、動画が実際にはどのように動いているように見えているのか、考えたことはありますか?動画とは、実は大量の静止画を連続して高速で表示することで、動いているかのような錯覚を作り出しているのです。

分かりやすい例として、パラパラ漫画を思い浮かべてみてください。パラパラ漫画は、一枚一枚の絵は動いていませんが、それを素早くめくると、絵が動いているように見えます。これは「残像現象」という、人間の目の性質を利用しています。一枚の絵を見ているほんのわずかな時間に、前の絵の像が網膜に少しの間残ります。脳は、この残像と次の絵を繋ぎ合わせることで、連続した動きとして認識するのです。

映画館で上映される映画の場合、一秒間に二十四枚の静止画を映し出しています。テレビの場合は、一秒間に三十枚、あるいは六十枚の静止画を映し出すことで、滑らかな動きを表現しています。私たちが普段見ている動画も、これと同じ原理で動いているように見えているのです。もし残像現象がなければ、動画は一枚一枚の静止画が切り替わる様子が見えてしまい、滑らかな動きとしては認識できません。パラパラ漫画をめくる時のように、一枚一枚の絵が別々に認識されてしまうでしょう。つまり、残像現象があるおかげで、私たちは静止画の連続を、滑らかで自然な動きとして捉えることができるのです。この仕組みを理解することで、動画の見え方が少し違って見えてくるかもしれません。

| 動画の仕組み | 解説 | 例 | 枚数/秒 |

|---|---|---|---|

| 残像現象を利用した静止画の連続表示 | 人間の目の残像現象を利用して、静止画を連続で高速表示することで動いているように見せる錯覚。 | パラパラ漫画 | – |

| 映画 | – | – | 24枚 |

| テレビ | – | – | 30枚 or 60枚 |

残像の種類

人の目には、見ているものが消えた後も、その像がしばらく脳裏に焼き付く現象、つまり残像があります。この残像には大きく分けて二つの種類があります。一つは正残像、もう一つは負残像です。

まず、正残像について説明します。正残像とは、見たものと同じ色の像が、薄く残る現象です。例えば、夜に明るい電球をしばらく見つめた後、目を閉じると、しばらくの間、白い光がぼんやりと目に残ります。あるいは、明るい色の服を脱いだ後、その服の模様がほんの少しの間、視界に残るのも正残像の一種です。この正残像は、強い光や鮮やかな色を見た直後に起こりやすく、網膜に光の情報が残っているために起こると考えられています。比較的短い時間で消えてしまうのも特徴です。

次に、負残像について説明します。負残像は、正残像とは異なり、見たものと反対の色、つまり補色で像が残る現象のことです。例えば、赤い紙をじっと見つめた後、白い壁を見ると、緑色の残像が浮かび上がって見えます。これは、赤色の補色が緑色であるためです。同様に、青い空を見つめた後、白い壁を見ると、黄色の残像が見えるでしょう。負残像は、網膜の視細胞が特定の色に長時間さらされることで疲労し、反対の色に反応しやすくなるために起こります。正残像よりも長く残る傾向があり、色の見え方に影響を与えることがあります。

これらの残像現象は、動画制作において重要な要素となります。例えば、色の組み合わせや画面の切り替え速度によっては、意図しない残像が生じ、視聴者の視覚体験に悪影響を及ぼす可能性があります。逆に、残像の性質を理解し、効果的に利用することで、動画表現を豊かにすることも可能です。これらの残像現象を理解することは、動画制作者にとって、より質の高い作品を作る上で不可欠と言えるでしょう。

| 残像の種類 | 特徴 | 原因 | 持続時間 | 例 |

|---|---|---|---|---|

| 正残像 | 見たものと同じ色で像が残る | 網膜に光の情報が残っているため | 短い | 明るい電球を見た後、白い光がぼんやりと残る 明るい色の服を脱いだ後、服の模様が少しの間残る |

| 負残像 | 見たものと反対の色(補色)で像が残る | 網膜の視細胞が特定の色に長時間さらされることで疲労し、反対の色に反応しやすくなるため | 長い | 赤い紙を見た後、白い壁に緑色の残像が見える 青い空を見た後、白い壁に黄色の残像が見える |

動画制作における注意点

動画を作る際には、人の目が光の変化を捉える仕組みを理解することが大切です。画面に映るもの全ては、光の点滅で作られています。この点滅が速いと、脳はそれを連続した動きとして認識しますが、点滅が遅いと、ちらつきとして認識されてしまいます。また、明るい色が消えた後、しばらくの間、その色が見えているように感じる現象や、反対に暗い色が消えた後に明るい色が見えるように感じる現象も起こります。これを「残像」と言います。

動きの速い場面を撮影する場合、この残像が問題になることがあります。例えば、車が速く走っている様子を撮影すると、残像によって車がぼやけて見えてしまうことがあります。これを防ぐためには、一秒間に表示する画像の枚数(これを「コマ数」と言います)を増やす必要があります。コマ数を増やすことで、残像の影響を少なくし、くっきりとした映像にすることができます。

色の組み合わせにも注意が必要です。明るい色と暗い色が交互に表示されると、残像によってちらついて見えてしまい、見ている人が不快に感じる可能性があります。特に、赤と青のような反対の色を組み合わせる場合には注意が必要です。色の組み合わせを工夫することで、ちらつきを抑え、見やすい映像にすることができます。

一方で、残像を効果的に利用することで、印象的な表現をすることもできます。例えば、特定の色を強調したり、夢の中のような不思議な雰囲気を作り出したりすることができます。残像は、動画制作において、映像表現の幅を広げるための強力な道具となるのです。コマ数や色の組み合わせ、そして残像への理解を深めることで、より効果的で見ている人の心に響く動画を作ることができるでしょう。

| 要素 | 解説 | 注意点・効果 |

|---|---|---|

| 光の点滅 | 画面に映るもの全ては光の点滅で作られており、点滅が速いと連続した動き、遅いとちらつきとして認識される。 | |

| 残像 | 明るい色や暗い色が消えた後、しばらくの間、その色が見えているように感じる現象。 | 動きの速い場面で残像が発生すると、映像がぼやけて見える場合がある。一方で、残像を効果的に利用することで、特定の色を強調したり、夢の中のような不思議な雰囲気を作り出したりできる。 |

| コマ数 | 一秒間に表示する画像の枚数。 | コマ数を増やすことで残像の影響を少なくし、くっきりとした映像にすることができる。 |

| 色の組み合わせ | 明るい色と暗い色が交互に表示されると、残像によってちらついて見える場合があり、特に反対の色(赤と青など)の組み合わせは注意が必要。 | 色の組み合わせを工夫することで、ちらつきを抑え、見やすい映像にすることができる。 |

まとめ

動画は、実は一枚一枚の静止画をつなぎ合わせたものです。パラパラ漫画を想像してみてください。一枚一枚の絵は動いていませんが、速いスピードでめくると、まるで絵が動いているように見えます。これは、私たちの目が、前に見た映像を少しの間記憶している「残像現象」によるものです。動画制作では、この残像現象をうまく利用することで、滑らかな動きを表現しています。

残像現象には、種類があります。一つは「正の残像」で、明るいものを見た後に、その明るい像が残る現象です。例えば、夜にカメラのフラッシュを焚くと、しばらくの間、白い光が目に残りますよね。もう一つは「負の残像」で、明るいものを見た後に、その反対の色、つまり暗い像が残る現象です。例えば、白い壁に赤い丸いシールをしばらく見つめた後、シールを剥がすと、壁に緑色の丸い残像が見えることがあります。

動画制作において、残像の長さも重要です。残像が長く残ってしまうと、前のコマの映像が次のコマに重なってしまい、映像がぼやけてしまいます。逆に、残像が短すぎると、動きが滑らかではなく、カクカクした印象になってしまいます。ですから、残像の長さを適切に調整することで、自然で滑らかな動きを実現することができるのです。

残像現象を効果的に利用することで、独特の視覚効果を生み出すことも可能です。例えば、残像を長くすることで、動きの軌跡を表現したり、残像の色を変化させることで、幻想的な雰囲気を演出したりすることができます。これらの技法を駆使することで、視聴者に強い印象を与えることができます。このように、残像現象は動画制作において、動きを表現するだけでなく、様々な視覚効果を生み出すための重要な要素となっています。今後、ますます高度な映像技術が発展していく中で、残像現象への理解は、より質の高い動画制作に欠かせないものとなるでしょう。

| 動画の仕組み | 静止画をつなぎ合わせ、残像現象を利用して滑らかな動きを表現 |

|---|---|

| 残像現象の種類 |

|

| 残像の長さと動画の関係 |

|

| 残像現象の応用 |

|

| 残像現象の重要性 | 動きを表現するだけでなく、様々な視覚効果を生み出すための重要な要素 |