映像のゆがみ:アンダーシュートとは

動画を作りたい

先生、『アンダーシュート』って、映像がゆがむ現象ですよね?どんなゆがみ方をするんですか?

動画制作専門家

そうだね。簡単に言うと、白から黒に急に変化する部分で、黒が本来より濃くなる現象だよ。例えば、白い背景に黒い文字があると、文字の縁がより黒く、滲んだように見えることがあるんだ。

動画を作りたい

なるほど。白い紙に黒いペンで書いた文字が、にじんだように見えるってことですか?

動画制作専門家

まさにその通り!良い例えだね。テレビ画面で言うと、画面が白から黒に切り替わる瞬間に、黒が一瞬だけ本来より濃くなる現象だよ。

アンダーシュートとは。

動画を作る際の言葉で『アンダーシュート』というものがあります。これは、映像信号の波形がゆがむ現象の一つです。本来、四角い波形のはずが、下がっていく部分が本来の底辺よりもさらに下に突き出て、脈打つような形になってしまうことを指します。テレビ画面で例えると、白から黒に変わる境目の黒い部分が、本来の黒よりもさらに黒くなる現象です。このゆがみの程度は、四角い波形の高さに対する、突き出た部分の高さの比率で表されます。

波形ひずみの種類

画面に映る映像は、明るさや色の情報を電気信号に変えて送られています。この信号は、本来であれば滑らかに変化するべきものです。しかし、実際には様々な原因で信号の波形が歪んでしまうことがあります。この歪みを波形ひずみと呼び、画質劣化の要因となります。波形ひずみには様々な種類がありますが、その一つにアンダーシュートがあります。アンダーシュートは、特に矩形波と呼ばれる、急激に変化する信号で発生しやすい現象です。

矩形波とは、例えば白と黒の境界線のように、明暗がはっきりと分かれている部分を表現する際に用いられる信号です。この矩形波をグラフで表すと、まるで階段のように値が急激に変化する形になります。アンダーシュートは、この矩形波の立ち下がり部分、つまり明るい部分から暗い部分へと変化する瞬間に発生します。本来であれば、信号は明るい値から暗い値へと一気に変化するべきですが、アンダーシュートが発生すると、暗い値よりもさらに暗い値を示してしまうのです。まるで、本来の黒よりもさらに深い黒が出現するようなイメージです。

この現象が映像に与える影響としては、黒い縁取りのようなものが現れ、画質が劣化することが挙げられます。例えば、白い背景に黒い文字が表示されているとしましょう。アンダーシュートが発生すると、黒い文字の周りにさらに濃い黒い縁取りが現れ、文字がぼやけて見えたり、ギザギザに見えたりすることがあります。また、動画の場合、この縁取りが時間とともに変化することで、ちらつきとして認識される場合もあります。アンダーシュートは、信号伝送経路の特性や機器の性能など、様々な要因によって引き起こされます。高画質映像を実現するためには、アンダーシュートをはじめとする波形ひずみを抑制することが重要です。

画面への影響

皆さんが普段見ている動画やテレビの画面で、時折映像の質が落ちてしまう現象に気づいたことはありませんか?例えば、白い背景に黒い文字が表示されている時、文字の縁が黒く滲んで見えることがあります。これは「アンダーシュート」と呼ばれる現象が原因の一つです。

アンダーシュートとは、画面の色が変化する際に、本来の色よりも極端に暗い色になってしまう現象のことを指します。具体的には、白から黒へ色が変化する瞬間に、本来の黒よりもさらに暗い縁取りが生じます。白い紙に黒いペンで書いた文字を想像してみてください。アンダーシュートが発生すると、まるで文字の周りに濃い墨が滲んだように見えてしまうのです。

この現象は、画面の明るさを調節する信号の処理速度が追いつかないことが原因で起こります。信号が適切な明るさに変化する前に次の信号が来てしまうため、一時的に本来よりも暗い色になってしまうのです。特に、白と黒のように色の差が激しい場面でこの現象は顕著に現れます。コントラストの高い映像、例えば夜空に浮かぶ星や、明るい背景に暗い物体が配置されている場面などでは、アンダーシュートの影響を受けやすいと言えるでしょう。

アンダーシュートが発生すると、映像の輪郭がぼやけて見えたり、細かい部分が潰れて見えにくくなったりします。例えば、映画の暗いシーンで登場人物の表情が見えにくくなったり、文字が滲んで読みにくくなったりするのもアンダーシュートの影響が考えられます。そのため、高画質の映像を楽しむためには、このアンダーシュートを抑えることがとても大切です。近年のテレビや動画再生機器は、このアンダーシュートを抑制する技術が搭載されているものも多く、より自然で美しい映像を楽しむことができるようになっています。

| 現象名 | アンダーシュート |

|---|---|

| 概要 | 画面の色が変化する際に、本来の色よりも極端に暗い色になってしまう現象 |

| 具体例 | 白から黒へ色が変化する瞬間に、本来の黒よりもさらに暗い縁取りが生じる。白い紙に黒いペンで書いた文字の周りに濃い墨が滲んだように見える。 |

| 原因 | 画面の明るさを調節する信号の処理速度が追いつかない |

| 発生しやすい場面 | 白と黒のように色の差が激しい場面、コントラストの高い映像(夜空に浮かぶ星、明るい背景に暗い物体など) |

| 影響 | 映像の輪郭がぼやけて見える、細かい部分が潰れて見えにくくなる(映画の暗いシーンで登場人物の表情が見えにくい、文字が滲んで読みにくいなど) |

| 対策 | 近年のテレビや動画再生機器には、アンダーシュートを抑制する技術が搭載されているものが多い。 |

発生の仕組み

動画に映る模様が一瞬暗くなる現象、これを「アンダーシュート」と言います。この現象は、動画信号を扱う電気回路の性質によって起こります。動画信号は、様々な電気部品を経由して処理されますが、これらの部品は信号の変化にすぐには対応できないことがあります。特に、急激に変化する四角い波のような信号の場合、回路の反応速度が追いつかず、信号が本来の値よりも低い値に落ちてしまうことがあります。これがアンダーシュートの発生の仕組みです。

もう少し詳しく説明すると、動画信号は明るさや色の情報を電圧の変化で表しています。例えば、明るい場面から暗い場面に急に切り替わると、電圧も急激に下がります。回路の部品には、この電圧の変化に追従するのにある程度の時間が必要です。もし電圧の変化が非常に速い場合、部品は十分に反応できず、電圧が本来の値よりも低くなってしまいます。この電圧の低下が、画面上では一瞬暗くなる現象、つまりアンダーシュートとして現れます。

回路の反応速度は、使われている部品の種類や回路の設計によって違います。高性能な動画機器では、アンダーシュートを抑えるために、反応速度の速い部品を使ったり、特別な回路設計をしたりしています。例えば、容量の小さいコンデンサや抵抗値の低い抵抗を使うことで、回路の反応速度を上げることができます。また、信号を増幅する回路を適切に配置することで、電圧の低下を防ぐことも可能です。

このように、アンダーシュートは電気回路の特性によって発生する現象であり、部品の選定や回路設計によって抑制することができます。高品質な動画を実現するためには、アンダーシュートの発生を抑えるための工夫が欠かせません。

数値化の方法

映像を数値で評価する手法の一つに、画面の明るさの変化を数値化する手法があります。この手法は、画面の明るさが急激に変化した際に、意図した明るさよりも暗くなってしまう現象、いわゆる黒飛びを数値化することで、映像の品質を評価するものです。

具体的な手順としては、まず基準となる明るさを設定します。これは、本来表示されるべき明るさで、画面全体が均一に明るい状態を想定します。次に、画面の明るさが急激に変化する様子を観察し、最も暗い部分の明るさを測定します。この測定値と基準となる明るさとの差を計算することで、黒飛びの度合いを数値化することができます。

例えば、基準となる明るさが100で、最も暗い部分の明るさが80だったとします。この場合、黒飛びの度合いは20となります。この数値が大きいほど、黒飛びが大きく、画質への影響が大きいことを示しています。

また、黒飛びの度合いを比率で表すこともあります。これは、基準となる明るさに対する黒飛びの度合いの割合を計算することで求められます。先ほどの例でいえば、黒飛びの度合い20を基準となる明るさ100で割ることで、黒飛びの比率は0.2、つまり20%となります。

この黒飛びの比率は、映像機器の性能評価において重要な指標となります。比率が小さいほど、映像機器の性能が高いことを示し、高画質な映像を得られる可能性が高まります。逆に、比率が大きい場合は、黒飛びが目立ちやすく、画質劣化の原因となる可能性があります。そのため、映像機器を選ぶ際には、この数値を確認することが推奨されます。

映像制作の現場では、この数値を基に機器の調整や設定変更を行い、黒飛びを抑え、より高画質な映像を制作することに役立てています。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 基準となる明るさ | 本来表示されるべき明るさ | 100 |

| 最も暗い部分の明るさ | 画面の明るさが急激に変化する様子を観察し測定した値 | 80 |

| 黒飛びの度合い | 基準となる明るさ – 最も暗い部分の明るさ | 20 |

| 黒飛びの比率 | 黒飛びの度合い / 基準となる明るさ | 0.2 (20%) |

対策と抑制

映像のちらつきや歪み、いわゆるアンダーシュートを抑えるには、映像信号を扱う電気回路の反応速度を上げることが大切です。回路の反応が遅いと、信号の変化に追従できず、本来の明るさよりも暗い値が一時的に出力され、これがアンダーシュートとして現れます。

反応速度を上げるには、いくつかの方法があります。まず、反応速度の速い電子部品を選ぶことが重要です。電子部品はそれぞれ反応速度が異なり、高速な部品を使うことで、信号の変化により速く対応できるようになります。

次に、回路の設計そのものを最適化することも重要です。配線の長さや配置、部品の接続方法などを工夫することで、信号が伝わる経路を短くし、無駄な遅延を減らすことができます。回路設計は専門的な知識が必要ですが、最適化によってアンダーシュートを大幅に減らすことができます。

さらに、信号処理技術を使ってアンダーシュートを補正する方法もあります。アンダーシュートは特定の明るさや色の変化時に発生しやすい傾向があります。そこで、信号処理技術を用いて、アンダーシュートが発生しやすい部分をあらかじめ予測し、その部分の信号を少し強めることで、アンダーシュートの影響を少なくすることができます。

これらの対策を組み合わせることで、より効果的にアンダーシュートを抑え、高画質で鮮明な映像を実現できます。例えば、高速な電子部品を使用し、回路設計を最適化した上で、信号処理による補正を行うことで、アンダーシュートによるちらつきや歪みをほとんどなくすことができます。

近年は、計算機を使った信号処理技術が大きく進歩しており、アンダーシュートを効果的に抑える新しい技術も開発されています。 これらの技術により、従来よりもさらに高画質な映像表示が可能になり、より自然で美しい映像を楽しむことができるようになっています。

| 対策 | 説明 |

|---|---|

| 反応速度の速い電子部品を選ぶ | 電子部品の反応速度を上げることで、信号の変化により速く対応できるようになります。 |

| 回路の設計を最適化する | 配線の長さや配置、部品の接続方法などを工夫することで、信号が伝わる経路を短くし、無駄な遅延を減らすことができます。 |

| 信号処理技術を使ってアンダーシュートを補正する | アンダーシュートが発生しやすい部分を予測し、その部分の信号を少し強めることで、アンダーシュートの影響を少なくします。 |

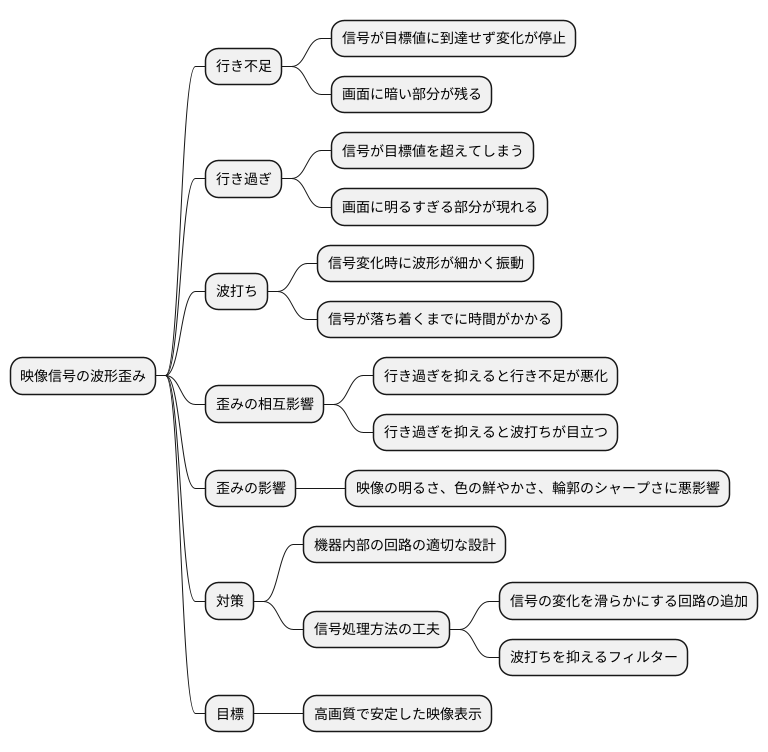

他のひずみとの関係

映像信号の波形は、本来滑らかに変化するべきものですが、様々な要因で理想的な形から歪んでしまうことがあります。この歪みの一つとして「行き過ぎ」と呼ばれる現象と同様に、「行き不足」も発生します。行き不足は、信号が変化する際に目標値に到達する前に変化が止まってしまう現象で、画面上に暗い部分が残ってしまう原因となります。

この行き不足は、単独で発生するのではなく、「波打ち」や「行き過ぎ」といった他の波形の歪みと深く関わっています。波打ちは、信号が変化した際に波形が細かく振動する現象で、まるで水面に石を投げ込んだ時の波紋のように、信号が落ち着くまでに時間がかかります。行き過ぎは、信号が目標値を一時的に超えてしまう現象で、明るすぎる部分が画面に現れる原因となります。

これらの歪みは、機器内部の回路の特性や信号の処理方法によって複雑に影響し合います。例えば、行き過ぎを抑えようと調整すると行き不足が悪化したり、波打ちが目立つようになったりする可能性があります。また、これらの歪みは映像の明るさや色の鮮やかさ、輪郭のシャープさなど、様々な要素に悪影響を及ぼします。そのため、映像機器の設計や調整を行う際には、行き不足だけでなく、波打ちや行き過ぎも含めた全ての歪みを総合的に考える必要があります。

これらの歪みを抑えるためには、機器内部の回路を適切に設計したり、信号処理の方法を工夫するなどの対策が必要です。例えば、信号の変化を滑らかにする回路を追加したり、波打ちを抑えるフィルターを組み込むことで、歪みを軽減することができます。適切な対策を施すことで、行き不足や行き過ぎ、波打ちなどの歪みを最小限に抑え、高画質で安定した映像表示を実現することが可能になります。