映像のゆがみ:アンダーシュートとは?

動画を作りたい

『undershoot(アンダーシュート)』って、映像の波形が歪む現象のことですよね?具体的にどういう現象なのか、もう少し分かりやすく教えてもらえますか?

動画制作専門家

そうだね。『undershoot』は映像信号の波形が歪む現象の一種だ。例えば、白から黒に急に変化する部分で、黒が本来の黒よりももっと黒くなってしまう現象を指すんだよ。

動画を作りたい

なるほど。黒がもっと黒くなるっていうことは、黒の縁に黒い線のようなものが見えるってことですか?

動画制作専門家

まさにその通り!テレビ画面で言うと、白から黒に変わる境目に、本来の黒よりも濃い黒の縁取りができるようなイメージだね。これが『undershoot』だよ。

undershootとは。

動画を作る際の言葉で「アンダーシュート」というものがあります。これは、映像の波の形がゆがむ現象の一つです。本来はカクカクとした四角い波のはずが、下がっていく部分が水平な線を通り越して、針のように突き出てしまうことがあります。テレビ画面で例えると、白から黒に変わる境目の黒い部分が、本来の黒よりもさらに黒く沈んでしまう現象です。このアンダーシュートの度合いは、四角い波の高さに対する、突き出た針のような部分の長さの比率で表されます。

波形と映像のゆがみ

動画を形作る映像信号は、波の形で表されます。この波の形が、画面の明るさや色を決める重要な役割を果たしています。理想的には、この波は階段のように、ある値から別の値へ瞬時に変化する、いわゆる矩形波と呼ばれる形をしています。しかし、現実の世界では、様々な要因によってこの理想的な形から歪みが生じてしまいます。

この歪みの一種に、アンダーシュートと呼ばれる現象があります。アンダーシュートは、波形が急激に変化する部分で、本来の値よりも突き出た波形ができてしまう現象です。まるで、階段の角が欠けて、鋭く尖っているように見えると想像してみてください。

このアンダーシュートは、一体なぜ起こるのでしょうか?主な原因は、映像信号を処理する過程での遅延や、周囲を取り巻く電気的な雑音、そして映像機器そのものの特性などが挙げられます。例えば、信号を伝える電線が長すぎたり、機器の反応速度が遅かったりすると、信号の変化に追いつけず、波形が乱れてしまうことがあります。また、周囲の電気機器から発生する雑音も、波形に不要な変化をもたらす原因となります。さらに、映像機器の設計や製造過程でのわずかな違いも、アンダーシュートの発生に影響を与える可能性があります。

では、このアンダーシュートは、実際に画面にどのような影響を与えるのでしょうか?アンダーシュートが発生すると、画面上に本来はないはずの暗い縁取りや色の変化が現れることがあります。例えば、白い背景に黒い文字が表示されている場合、文字の周りにわずかに暗い縁が現れたり、色が滲んで見えることがあります。これらの現象は、映像の鮮明さを低下させ、視聴体験を損なう可能性があります。そのため、高画質の映像を制作するためには、アンダーシュートの発生を抑えるための工夫が欠かせません。

| 現象 | 原因 | 影響 |

|---|---|---|

| アンダーシュート (波形が本来の値よりも突き出る) |

映像信号処理の遅延 電気的雑音 映像機器の特性 |

暗い縁取り 色の変化 鮮明さ低下 視聴体験の損失 |

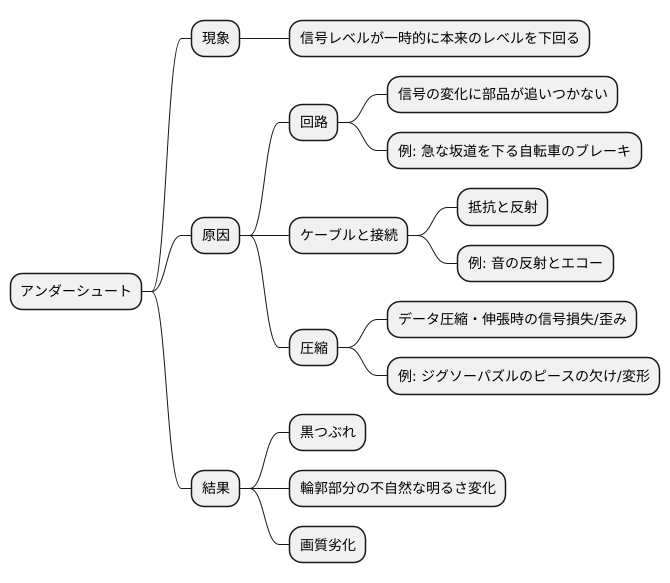

アンダーシュートの発生原因

動画において、信号の波形が本来のレベルを一時的に下回る現象をアンダーシュートといいます。この現象は、様々な要因が複雑に絡み合って発生します。

まず、映像信号を増幅する回路を考えてみましょう。回路の中には、信号の強弱を調整する役割を持つ部品があります。急激な明るさの変化など、信号が大きく変化する場合、これらの部品が変化の速度に追いつかず、一時的に信号のレベルが想定値よりも下がってしまうことがあります。これがアンダーシュートです。ちょうど、急な坂道を自転車で下る際にブレーキが追いつかず、スピードが出過ぎてしまうようなものです。

次に、信号の通り道であるケーブルや接続部分にも注目してみましょう。ケーブルには抵抗があり、信号が進むにつれて弱くなってしまいます。また、ケーブルの接続部分や内部で信号が反射することもあります。これらの抵抗や反射が重なると、信号の一部が失われ、アンダーシュートが発生しやすくなります。これは、音が壁に反射してエコーのように聞こえる現象と似ています。反射によって音が弱くなるように、信号も弱くなってしまうのです。

さらに、近年の動画では、データ量を小さくするために圧縮技術が用いられています。この圧縮やその逆の伸張の過程でも、信号の一部が失われたり、歪みが加わることがあります。これは、ジグソーパズルを組み立てる際に、一部のピースが欠けていたり、変形していると、完成図が本来の姿とは異なってしまうのと似ています。このように、圧縮や伸張の処理が適切に行われないと、アンダーシュートが発生する可能性があります。

アンダーシュートは、映像の黒つぶれや、輪郭部分の不自然な明るさ変化として現れ、画質を劣化させる原因となります。高画質の動画制作には、これらの発生原因を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

テレビ画面での見え方

映像をテレビ画面に映すと、時として思わぬ見え方になることがあります。その一例が「突き抜け」と呼ばれる現象です。これは、本来滑らかに変化するはずの明るさが、急激に変化してしまうことで起こります。たとえば、白と黒が隣り合っている場面を想像してみてください。本来であれば、白から黒へと徐々に変化していくはずですが、「突き抜け」が起こると、黒い部分の縁に、本来よりもさらに暗い線が現れることがあります。

これは、電気信号の波形が、本来の黒よりも暗いレベルに突き抜けてしまうために起こります。黒い部分のさらに外側は本来の黒で表示されるため、結果として黒い縁取りのように見えてしまいます。同じように、明るい色の隣に暗い色が配置されている場合でも、「突き抜け」によって暗い縁取りが見えることがあります。

この現象は、明暗の差が大きい映像で特に目立ちやすいという特徴があります。例えば、夜空に浮かぶ月や、白い文字が黒い背景に表示されている場合などです。このような場合、「突き抜け」によって月や文字の周りに暗い縁取りが見えることで、輪郭がぼやけて見えたり、文字が読みづらくなることがあります。

また、「突き抜け」は静止画だけでなく動画でも発生します。動きの速い場面では、特にこの現象が目立ちやすく、残像のように見えることもあります。高精細な映像を楽しむためには、「突き抜け」のような現象を抑えることが重要です。そのため、テレビメーカーは様々な技術を開発し、より自然で鮮明な映像を実現しようと努力しています。

| 現象 | 原因 | 症状 | 発生しやすい場面 | 影響 |

|---|---|---|---|---|

| 突き抜け | 電気信号の波形が、本来の黒よりも暗いレベルに突き抜ける | 黒い部分の縁に、本来よりもさらに暗い線が現れる 明るい色の隣に暗い色が配置されている場合、暗い縁取りが見える |

明暗の差が大きい映像 (例:夜空に浮かぶ月、白い文字が黒い背景に表示されている場合など) 動きの速い場面 |

輪郭がぼやけて見える 文字が読みづらくなる 残像のように見える |

アンダーシュートの影響

画面の明るさの変化が速すぎる時に、表示が本来の明るさに追いつかず、暗く表示されることを「アンダーシュート」といいます。これは、単に映像の見栄えが悪くなるだけでなく、様々な分野で悪影響を及ぼす可能性があります。

まず、医療の画像診断を考えてみましょう。レントゲン写真やCT、MRIなどで得られた画像は、病気の診断に非常に重要な役割を果たします。これらの画像では、ごくわずかな明るさの違いが、重要な情報を持っている場合があります。例えば、小さな腫瘍や血管の異常などは、周囲の組織とのわずかな明るさの違いで見分けることがあります。もし、アンダーシュートが発生してこれらの明るさが正しく表示されないと、見落としや誤診につながる可能性があります。

また、近年急速に発展している自動運転技術も、画像認識技術に大きく依存しています。自動運転車は、カメラやセンサーで周囲の状況を把握し、歩行者や他の車、信号などを認識しながら走行します。もしアンダーシュートによってこれらの物体の輪郭がぼやけてしまったり、明るさが正しく認識されないと、誤った判断を下し、事故につながる危険性があります。例えば、暗いトンネルから明るい場所に出た際に、アンダーシュートによって周囲の状況が正しく認識できず、適切な運転操作ができなくなる可能性も考えられます。

さらに、映像制作の現場でもアンダーシュートは問題となります。特に、スポーツ中継やアクション映画など、動きの速い映像ではアンダーシュートが目立ちやすく、映像の品質を低下させる要因となります。例えば、野球のボールの軌跡や、レーシングカーのスピード感が正しく表現されないと、視聴者は映像に違和感を感じてしまうでしょう。

このように、アンダーシュートは様々な分野で精度や品質の低下につながる可能性があります。特に医療や自動運転といった、人の命に関わる分野では、アンダーシュートの影響を最小限に抑えるための技術開発が重要となります。映像制作においても、高画質で自然な映像を提供するために、アンダーシュート対策は欠かせない要素と言えるでしょう。

| 分野 | アンダーシュートの影響 | 具体例 |

|---|---|---|

| 医療画像診断 | 見落としや誤診 | 小さな腫瘍や血管の異常の見落とし |

| 自動運転 | 誤った判断による事故 | 暗いトンネルから明るい場所に出た際の認識不良 |

| 映像制作 | 映像品質の低下 | スポーツ中継やアクション映画での違和感 |

アンダーシュートへの対策

映像の乱れの一種であるアンダーシュートは、信号の急激な変化に機器がついていけずに、本来の波形よりも低い値を出力してしまう現象です。画面上では、黒い線が一瞬表示されてしまうため、映像の品質を大きく損ねてしまいます。この厄介な現象への対策をいくつかご紹介しましょう。

まず重要なのは、機器の設定を見直すことです。撮影機器や表示機器の設定項目の中に、信号の出力レベルや応答速度に関する項目があるはずです。これらの値が適切に設定されていないと、アンダーシュートが発生しやすくなります。機器の説明書をよく読んで、最適な値に調整しましょう。特に、応答速度の設定は重要です。応答速度が遅すぎるとアンダーシュートが発生しやすくなり、逆に速すぎるとオーバーシュートという別の問題が発生する可能性があります。機器の性能に合わせて最適な値を見つける必要があります。

次に、信号の通り道にも気を配る必要があります。使用するケーブルやコネクタの品質が悪いと、信号の伝送過程でノイズが混入したり、信号が反射したりして、アンダーシュートの原因となることがあります。高品質なケーブルとコネクタを使用することで、これらの問題を最小限に抑えることができます。また、ケーブルの長さにも注意が必要です。ケーブルが長すぎると信号が減衰しやすくなるため、できるだけ短いケーブルを使用するようにしましょう。

さらに、映像信号処理回路にフィルターを追加することも有効です。アンダーシュートの原因となる高周波ノイズを除去するフィルターを導入することで、波形を滑らかにし、アンダーシュートの発生を抑えることができます。フィルターの種類や設定値は、映像の内容や機器の特性に合わせて適切に選択する必要があります。

これらの対策を組み合わせることで、アンダーシュートの発生を効果的に抑え、高品質な映像を実現することができます。アンダーシュートに悩まされている方は、ぜひこれらの対策を試してみてください。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 機器の設定を見直す | 撮影機器や表示機器の信号出力レベル、応答速度を最適な値に調整する。 |

| 信号の通り道に気を配る | 高品質なケーブルとコネクタを使用し、できるだけ短いケーブルを使用する。 |

| フィルターを追加する | 高周波ノイズを除去するフィルターを導入し、波形を滑らかにする。 |

| 対策の組み合わせ | 上記の対策を組み合わせることで、高品質な映像を実現する。 |

測定と評価

動画を作る上で、画質の良し悪しは大切な要素です。画質に影響を与える要因の一つに「アンダーシュート」というものがあります。これは、画面が急に明るくなった際に、本来の明るさよりも暗く表示される現象のことです。この現象が起きる程度を正しく測り、評価することで、より美しい映像を作ることができます。アンダーシュートの程度は、波形の高さを基準にして、本来の明るさに達していない部分を割合で表します。この割合を測ることで、アンダーシュートがどのくらい画質に影響を与えているかを客観的に判断できます。

アンダーシュートを測るためには、専用の機械を使います。この機械を使うことで、映像の信号を細かく分析し、アンダーシュートがどのくらい、そしてどのように発生しているかを調べることができます。例えば、どの場面でアンダーシュートが顕著に現れるか、どれくらいの時間続いているかなどを把握できます。これらの詳しい情報を得ることで、アンダーシュートを抑えるための効果的な方法を見つけることができます。

得られた測定結果をもとに、適切な対策を施すことで、アンダーシュートの影響を小さくし、画質を向上させることができます。例えば、撮影時の設定を変更したり、編集ソフトで映像を補正したりすることで改善が期待できます。また、映像機器を作る段階でも、アンダーシュートへの対策は重要です。設計の段階で、コンピューター上でアンダーシュートの発生を予測する道具を用いることで、アンダーシュートの少ない機器を作ることができます。開発段階でシミュレーションを行うことで、後々の修正作業を減らし、より効率的に高品質な機器を開発することが可能になります。このように、測定と評価は、高品質な映像を作る上で欠かせない工程と言えるでしょう。