画質

画質 映像のゆがみ:アンダーシュートとは

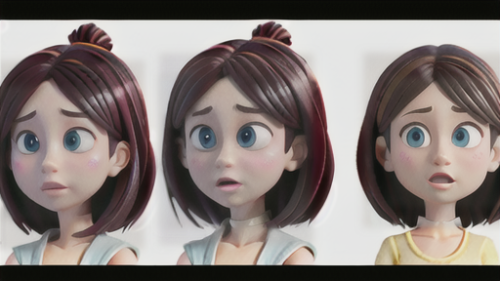

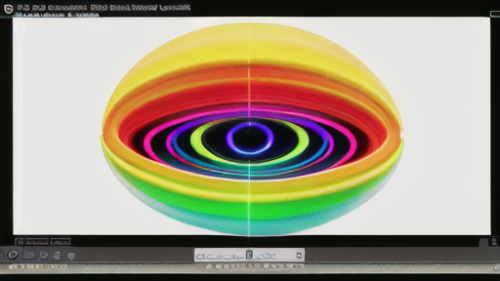

画面に映る映像は、明るさや色の情報を電気信号に変えて送られています。この信号は、本来であれば滑らかに変化するべきものです。しかし、実際には様々な原因で信号の波形が歪んでしまうことがあります。この歪みを波形ひずみと呼び、画質劣化の要因となります。波形ひずみには様々な種類がありますが、その一つにアンダーシュートがあります。アンダーシュートは、特に矩形波と呼ばれる、急激に変化する信号で発生しやすい現象です。矩形波とは、例えば白と黒の境界線のように、明暗がはっきりと分かれている部分を表現する際に用いられる信号です。この矩形波をグラフで表すと、まるで階段のように値が急激に変化する形になります。アンダーシュートは、この矩形波の立ち下がり部分、つまり明るい部分から暗い部分へと変化する瞬間に発生します。本来であれば、信号は明るい値から暗い値へと一気に変化するべきですが、アンダーシュートが発生すると、暗い値よりもさらに暗い値を示してしまうのです。まるで、本来の黒よりもさらに深い黒が出現するようなイメージです。この現象が映像に与える影響としては、黒い縁取りのようなものが現れ、画質が劣化することが挙げられます。例えば、白い背景に黒い文字が表示されているとしましょう。アンダーシュートが発生すると、黒い文字の周りにさらに濃い黒い縁取りが現れ、文字がぼやけて見えたり、ギザギザに見えたりすることがあります。また、動画の場合、この縁取りが時間とともに変化することで、ちらつきとして認識される場合もあります。アンダーシュートは、信号伝送経路の特性や機器の性能など、様々な要因によって引き起こされます。高画質映像を実現するためには、アンダーシュートをはじめとする波形ひずみを抑制することが重要です。