音声

音声 音量自動調整:快適な視聴体験を

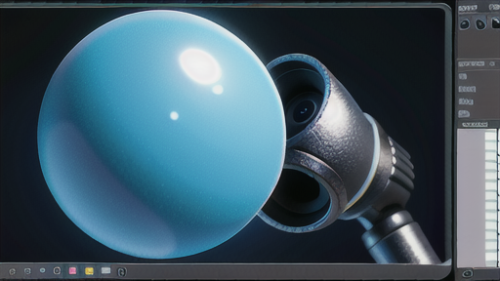

自動利得調整。普段耳にすることは少ない言葉ですが、実は動画や音声を楽しむ上で、なくてはならない技術です。正式名称は自動利得制御と言い、音声や動画の入力時の信号の強さが変わっても、出力時の信号の強さを一定の範囲に収めるように自動で調整する仕組みのことを指します。例えば、動画配信をしている人が少し離れた場所で小さな声で話したとします。そのままでは、視聴者には声が小さすぎて聞き取りにくくなってしまいます。こんな時、自動利得調整が働くと、小さな声でも聞こえやすいように、自動的に音量を上げてくれます。逆に、大きな声で話した場合は、自動的に音量を下げ、適切な大きさに調整してくれるのです。この技術は、マイクを通して録音する際や、動画サイト、テレビ会議、携帯電話など、様々な場面で利用されています。もしこの機能がなかったら、話し手の声の大きさの変化に合わせて、私たちは常に音量つまみを操作しなければならず、とても不便でしょう。自動利得調整は、増幅器や伝送系といった電子回路の一部として組み込まれています。入力される信号の強さを常に監視し、基準値から外れた場合は、増幅率を自動で変化させることで出力の安定化を図ります。これにより、入力側の音量変化に関係なく、常に聞きやすい音量で音声を楽しむことができるのです。まさに縁の下の力持ちと言えるでしょう。ただし、自動利得調整にも弱点があります。急激な音量変化に対応しきれず、音が割れたり、ノイズが乗ってしまう場合があるのです。また、周囲の雑音まで拾って増幅してしまうこともあるため、高音質を求める場合は、調整機能の精度が重要になります。