音声エフェクト

音声エフェクト 動画編集の極意:クロスフェードで洗練された音声転換

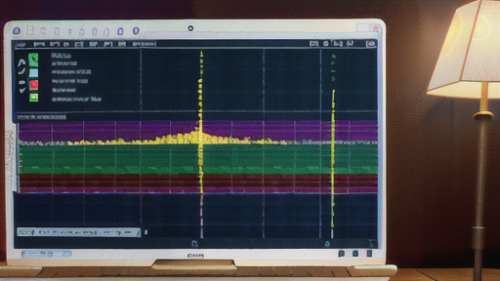

動画を作る上で、音声は映像と同じくらい大切です。目に見える映像と耳に聞こえる音声、この二つがうまく調和して初めて、見る人に心地よい動画体験を届けられます。音声編集の中でも、異なる音声を自然につなげるための重要な技術がクロスフェードです。クロスフェードとは、簡単に言うと、ある音の大きさがだんだん小さくなるのと同時に、次の音の大きさがだんだん大きくなることで、二つの音がまるで溶け合うように滑らかに切り替わる音声のつなぎ方です。例えば、ナレーションとBGMを繋げたい時や、複数の音楽を滑らかに繋ぎたい時などに活用されます。急な音声の切り替わりは、見ている人に違和感を与えてしまうことがあります。例えば、音楽が突然終わったり、ナレーションが唐突に始まったりすると、見ている人は驚き、動画の内容に集中できなくなるかもしれません。しかし、クロスフェードを上手に使うと、そのような違和感をなくし、より洗練された印象を与えることができます。まるで熟練した技術者が編集したかのような、自然で耳に心地よい音声の切り替わりを実現できるのです。具体的には、場面の転換や雰囲気の変化に合わせてクロスフェードの長さを調整することで、より自然で効果的な音声表現が可能になります。短いクロスフェードは、テンポの良い展開を演出するのに役立ち、長いクロスフェードは、ゆったりとした時間の流れを表現するのに適しています。このように、クロスフェードは動画の完成度を高めるための非常に便利な音声編集技術と言えるでしょう。少しの工夫で、動画全体の質を格段に向上させることができます。ぜひ、動画制作に取り入れて、プロフェッショナルな仕上がりを目指してみてください。