音声

音声 音質を決めるサンプリングレート

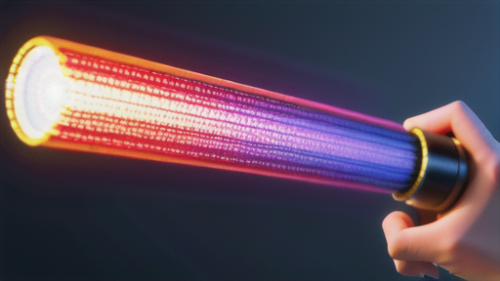

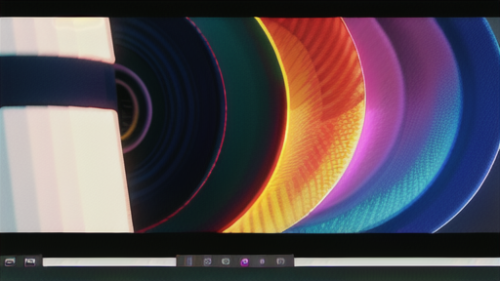

私たちの身の回りには、音や光、温度など、絶えず変化する様々な情報が存在します。これらは本来、滑らかに変化する連続的な量であり、これをアナログ情報と呼びます。コンピュータは、このアナログ情報をそのままでは扱うことができません。コンピュータで処理するためには、アナログ情報を数字の列に変換する必要があります。この変換処理こそが、デジタル化の仕組みであり、現代社会の情報処理の基盤を担っています。例えば、音楽を考えてみましょう。楽器や歌声は、空気の振動として私たちの耳に届きます。この空気の振動は、時間とともに滑らかに変化するアナログ情報です。このアナログ情報をコンピュータで扱うためには、一定の時間間隔で音を捉え、その瞬間の音の大きさを数値として記録する必要があります。この処理をサンプリングと呼びます。サンプリングは、いわば映画のフィルムのようなものです。フィルムは、連続的な動きを静止画のコマの連続として記録しています。そして、このコマを高速に切り替えることで、滑らかな動きを再現しています。サンプリングも同じように、短い時間間隔で音を切り取ることで、元のアナログ情報に近い形でデジタル化できます。この切り取る時間間隔をサンプリングレートと呼び、単位はヘルツ(Hz)で表されます。ヘルツとは、1秒間に何回サンプリングするかを表す単位です。例えば、44.1kHzのサンプリングレートは、1秒間に44,100回音をサンプリングすることを意味します。サンプリングレートが高いほど、より元のアナログ情報に忠実なデジタルデータを得ることができます。つまり、音質が向上するということです。デジタル化によって、私たちは音楽をコンピュータで編集したり、保存したり、再生したりすることができるようになります。これは、現代の音楽制作や配信には欠かせない技術となっています。