映像の明るさ:Y信号とは

動画を作りたい

先生、『Y信号』ってなんですか? 動画制作の用語で出てきて、よくわからないんです。

動画制作専門家

Y信号は、簡単に言うと映像の明るさを表す信号のことだよ。白黒テレビの信号と同じようなものと考えてもいい。カラー映像を作るためのRGB信号(赤・緑・青)から作られるんだ。

動画を作りたい

RGBからどうやって作るんですか?

動画制作専門家

人間の目は、赤、緑、青の光に対して、それぞれ違った感度を持っている。そこで、赤の信号に0.30、緑に0.59、青に0.11をかけて、これらの値を足し合わせることでY信号を作っているんだよ。この比率は人間の目の感度に合わせたものなんだ。

Y信号とは。

動画を作る際に『輝度信号』と呼ばれるものがあります。これは、映像の明るさを表す信号で、白黒テレビの信号と同じです。 現在主流のテレビ方式の一つであるNTSC方式では、赤、緑、青の三色の光を混ぜて色を作り出しています。人間の目は、この三色に対してそれぞれ異なる感度を持っています。赤色の感度を0.30、緑色の感度を0.59、青色の感度を0.11とした場合、カメラから出力される赤、緑、青の信号をこの比率で足し合わせることで、明るさを表す『輝度信号』が作られます。

輝度信号の基本

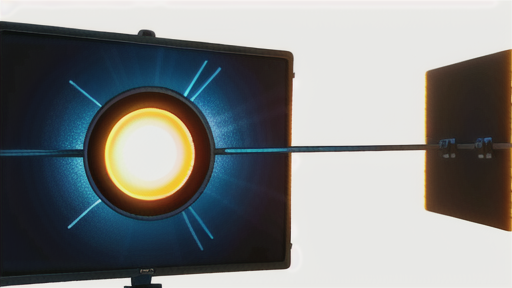

動画を形作る要素は、色の情報だけではありません。色の濃淡を表現するために、明るさを表す情報も必要です。この明るさを示す信号のことを、輝度信号と呼びます。輝度信号は一般的にY信号とも呼ばれ、映像を白黒で表現した時の濃淡を表します。かつての白黒テレビは、この輝度信号だけで映像を映し出していました。画面全体を白から黒のグラデーションで表現し、色の情報は全く含まれていませんでした。暗い部分は黒に近く、明るい部分は白に近づくことで、白黒の濃淡だけで映像を表現していたのです。例えば、明るい太陽の光が降り注ぐ風景は、白に近い明るい階調で表現されます。一方、夜空に浮かぶ月は、黒に近い暗い階調で表現されます。このように、輝度信号は白黒の濃淡を段階的に表現することで、様々な明るさの風景を映し出すことを可能にしています。

現代のカラーテレビ放送においても、この輝度信号は重要な役割を果たしています。カラーテレビは、色の情報を表す信号と輝度信号を組み合わせることで、鮮やかなカラー映像を再現しています。色の情報だけでは、映像の明るさが表現できません。輝度信号が加わることで、色の情報に明るさの情報が加わり、より自然で鮮明な映像を作り出すことができるのです。例えば、真っ赤なリンゴを映し出す場合、赤色の情報だけではリンゴの表面の光沢や影の表現ができません。輝度信号が加わることで、リンゴの明るい部分と暗い部分が表現され、より立体感のあるリアルな映像になります。このように、輝度信号は現代のカラーテレビにおいても無くてはならない重要な要素なのです。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 輝度信号(Y信号) | 映像の明るさを表す信号。白黒テレビ時代から使用されている。 | 白黒のグラデーションで表現。 |

| 白黒テレビ | 輝度信号のみで映像を表現。色の情報は含まれない。 | 明るい太陽→白に近い階調、夜空の月→黒に近い階調 |

| カラーテレビ | 色の情報と輝度信号を組み合わせて、鮮やかなカラー映像を再現。 | 真っ赤なリンゴの光沢や影の表現 |

色の表現との関係

色の世界を映像で再現する技術は、光の三原色、すなわち赤、緑、そして青を巧みに混ぜ合わせることで実現されています。カラーテレビもこの原理に基づき、様々な色を画面に映し出しています。画面に映る色鮮やかな映像は、実はこの三色の光をそれぞれ異なる強さで組み合わせることで作り出されているのです。

この三色の光を混ぜ合わせてできる映像信号の中でも、特に重要なのが輝度信号、つまり明るさを表すY信号です。このY信号は、単に赤、緑、青の光の強さを均等に混ぜ合わせたものではありません。人間の目は、色の種類によって明るさを感じる度合いが異なるという特性を持っているため、この特性を考慮してY信号は作られています。

具体的には、人間の目は緑色の変化に最も敏感で、次に赤、そして青色の変化にはあまり敏感ではありません。このため、Y信号を作る際には、緑色の信号に最も大きな比重がかけられ、次に赤、そして青には最も小さな比重がかけられます。数値で表すと、赤には0.30、緑には0.59、そして青には0.11という係数がそれぞれの信号にかけられ、それらを合計することでY信号が算出されます。

これらの係数は、人間の目の感度を精密に反映した数値であり、この重み付けを行うことで、人間の目で見た明るさに非常に近いY信号を作り出すことが可能になります。もし、この重み付けを行わずに、赤、緑、青の信号を均等に扱ってしまうと、人間の目には明るすぎる、あるいは暗すぎる映像として映ってしまいます。この繊細な重み付けこそが、自然で、かつ人間の視覚に最適化された明るさの映像を作り出すための重要な鍵となっているのです。

| 色 | 係数 | 人間の目の感度 |

|---|---|---|

| 赤 | 0.30 | 中 |

| 緑 | 0.59 | 高 |

| 青 | 0.11 | 低 |

放送方式との関連

昔のテレビ放送は、電波に乗せて映像を送っていました。この電波に乗せる映像信号のことを放送方式と言いますが、代表的なものに「エヌティーエスシー方式」がありました。この方式では、明るさを表す信号と色の違いを表す信号を組み合わせて、カラーの映像を送っていました。明るさを表す信号は「輝度信号」と呼ばれ、一般的に「ワイ信号」と表記されます。このワイ信号は、白黒テレビとの互換性を保つために重要な役割を果たしていました。

白黒テレビは色の違いを表現できないため、色の情報は必要ありません。そこで、白黒テレビではワイ信号だけを受信して、白黒の映像を表示していました。一方、カラーテレビはワイ信号に加えて、色の違いを表す「色差信号」も受信していました。色差信号は、赤と青の色の強さを表す信号で、ワイ信号と組み合わせることでカラーの映像を表示することができました。

このように、ワイ信号と色差信号を組み合わせることで、カラーテレビと白黒テレビの両方に対応できるようになりました。カラーテレビ放送が始まったばかりの頃は、まだ白黒テレビを持っている人もたくさんいました。この仕組のおかげで、白黒テレビを持っている人もカラー放送を白黒で視聴することができ、新しいテレビに買い替えるまで、そのまま使い続けることができたのです。ワイ信号は、カラー放送でありながら白黒テレビとの互換性を維持する、橋渡し的な役割を担っていました。これは、新しい技術を導入する際に、古い技術を使っている人々にも配慮することがいかに大切かを示す好例と言えるでしょう。まるで、古い町並みを残しながら新しい建物を建てるように、ワイ信号は新旧の技術を繋ぐ、大切な役割を担っていたのです。

| 信号の種類 | 役割 | 白黒テレビでの使用 | カラーテレビでの使用 |

|---|---|---|---|

| 輝度信号(Y信号) | 明るさを表す | 白黒映像を表示するために使用 | 色差信号と組み合わせてカラー映像を表示するために使用 |

| 色差信号 | 色の違いを表す(赤と青の色の強さ) | 使用しない | 輝度信号と組み合わせてカラー映像を表示するために使用 |

デジタル時代における役割

今やテレビや動画配信など、映像を取り巻く環境はすっかりデジタル化が進みました。しかし、その根底には、かつてのアナログ放送時代に使われていた技術の考え方が今も息づいています。アナログ放送で色を伝えるために用いられていた信号の一つに、輝度信号、つまり明るさを表す「Y信号」がありました。このY信号は、赤(R)、緑(G)、青(B)の三原色の信号を組み合わせることで作られていました。そして、デジタル放送になった今でも、この明るさを表す信号は変わらず重要であり、同様に三原色の信号から計算された輝度信号が用いられているのです。

たとえば、私たちの目に映る鮮やかな映像は、この輝度信号に加えて、色の種類を表す信号などが組み合わさって表現されています。さらに、デジタル技術特有の圧縮技術によって、これらの信号を効率的に伝送したり保存したりすることが可能になっています。圧縮技術のおかげで、限られたデータ量でも高画質の映像を実現できるようになり、インターネットを通じて動画をスムーズに見ることができるようになったのです。また、高画質化もデジタル技術の進歩によるものです。かつてのアナログ放送では表現しきれなかった繊細な色の変化や緻密な映像表現も、デジタル技術によって可能になりました。

このように、現代のデジタル映像技術は、アナログ時代の技術を土台として発展を遂げてきました。特に、明るさを表す信号の考え方は、アナログ時代から変わらず受け継がれ、デジタル映像の根幹を支えています。過去の技術を理解することは、現在の技術の仕組みを深く理解する上で大変重要です。そして、未来の映像技術の発展を考える上でも、過去の技術から学ぶことは多いと言えるでしょう。かつてのアナログ技術から発展してきた輝度信号の考え方は、これからも進化し続ける映像技術の基盤として、重要な役割を担っていくと考えられます。

| 時代 | 技術 | 信号 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| アナログ放送時代 | アナログ映像技術 | 輝度信号(Y信号) | 赤(R)、緑(G)、青(B)の三原色の信号を組み合わせて作成 |

| その他 | 色を表す信号など | ||

| デジタル放送時代 | デジタル映像技術 | 輝度信号(Y信号) | アナログ時代と同様、三原色の信号から計算 |

| その他 | 色を表す信号など | ||

| 圧縮技術 | 高画質、スムーズな伝送、効率的な保存 |

今後の技術への影響

動画の作り方もどんどん変わってきていますね。まるで現実のように鮮明な映像や、すごい迫力のある映像が作れるようになってきました。これからますます技術が進むにつれて、もっとすごい映像体験ができるようになるでしょう。

映像の美しさやリアルさを決めるのに、明るさの情報はとても大切です。テレビや動画を作るときには、明るさを表す信号(Y信号)というものを使います。このY信号は、白黒テレビの時代から使われている、とても基本的な考え方なんです。

今の映像技術は、このY信号の考え方を土台に発展してきました。例えば、高画質の映像を作る技術では、Y信号をもっと細かく調整することで、より自然で滑らかな明るさの変化を表現できるようになりました。

最近話題の、高精細映像技術もY信号が重要です。高精細映像では、たくさんの小さな点で映像を作っていますが、それぞれの点の明るさをY信号で調整することで、驚くほどきめ細かい映像を作り出すことができます。まるで、現実の風景を見ているかのような感覚になります。

さらに、まるでその場にいるかのような体験ができる、高臨場感映像技術もY信号が活躍しています。360度見渡せる映像や、立体的に見える映像など、さまざまな高臨場感映像がありますが、これらの映像でも、Y信号を使って明るさを調整することで、よりリアルで没入感のある体験を生み出しているのです。

これからも、もっと明るさの幅が広い映像や、人間の目で見たままの色を再現できる映像など、新しい技術がどんどん出てくると予想されます。そのような未来の映像技術でも、明るさを表すY信号の考え方は、変わらず大切な役割を果たし続けるでしょう。過去の技術と未来の技術を繋ぐ、Y信号は、映像を作る上で欠かせないものなのです。

| 映像技術 | Y信号の役割 | 効果 |

|---|---|---|

| 高画質映像 | Y信号を細かく調整 | 自然で滑らかな明るさの変化 |

| 高精細映像 | 各点の明るさをY信号で調整 | きめ細かい映像 |

| 高臨場感映像 | Y信号を使って明るさを調整 | リアルで没入感のある体験 |

| 未来の映像技術 | 明るさを表す役割 | よりリアルな映像 |

まとめ

{明るさを表す映像信号}として、白黒テレビの時代から現代の鮮やかな色彩映像まで幅広く使われているのがY信号です。Y信号は、単に明るさを示すだけでなく、人の目の特性をうまく利用して作られています。人は色の違いよりも明るさの違いに敏感です。この特性を踏まえ、赤、緑、青の三原色の光情報(RGB信号)から、明るさを重視したY信号を計算によって作り出します。色の鮮やかさの情報は別に色差信号として扱われ、Y信号と組み合わせることでカラー映像を作り出します。

テレビ放送では、電波の限られた帯域を有効に使うため、Y信号と色差信号を圧縮して送っています。白黒テレビ放送の時代からY信号が活用されてきた歴史があるため、カラー放送が始まった後も互換性を保つ上で重要な役割を担いました。現代のデジタル放送でも、Y信号の考え方は受け継がれ、高画質化やデータ量の効率化に役立っています。たとえば、高画質映像を扱う4K8K放送や動画配信サービスなどでも、Y信号と色差信号を高度に圧縮する技術が採用されています。

このように、Y信号は映像技術の進化を支える重要な土台となっています。今後ますます発展する映像技術においても、人の視覚特性を考慮したY信号の考え方は、自然で美しい映像表現を実現する上で欠かせないものとなるでしょう。