動画制作における最後の仕上げ

動画を作りたい

先生、「とり」って動画制作の現場でも使うって聞いたんですけど、どういう意味ですか?

動画制作専門家

そうだね。「とり」は動画制作の現場でも使われるよ。撮影の順番で一番最後という意味で使われるんだ。たとえば、複数の人がインタビューを受ける動画で、最後に撮影される人が「とり」だね。

動画を作りたい

なるほど!撮影の一番最後の人なんですね。どうして「とり」っていうんですか?

動画制作専門家

語源は落語から来ていると言われているよ。落語の世界では、一番最後に高座に上がる人が一番多くのお金をもらえる習慣があって、そこから「とり」と呼ばれるようになったんだ。それが転じて、動画制作の現場でも最後の順番を指すようになったんだよ。

とりとは。

動画制作の現場で使われる『とり』という言葉は、最後に登場する人のことを指します。これは、落語の世界で最後に出てくる演者がいちばん多くのお金をもらえることに由来しています。

最後の工程の重要性

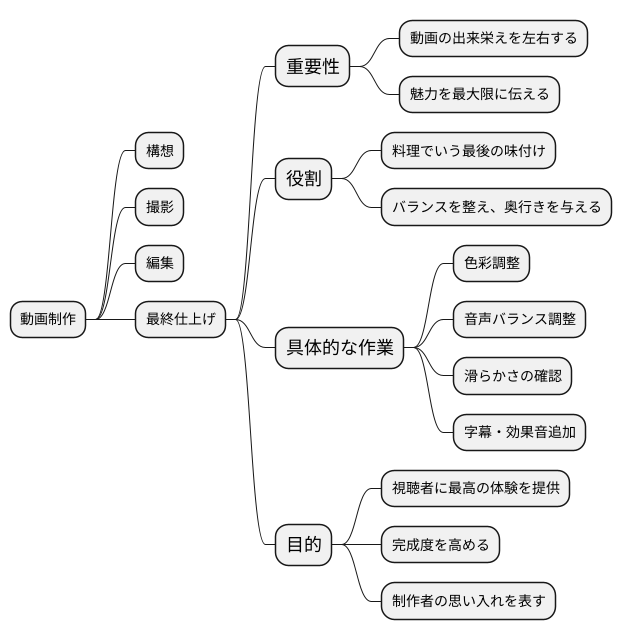

動画を制作することは、構想を練ることから始まり、撮影、編集、そして最終的な仕上げまで、いくつもの段階を経て完成します。それぞれの段階が大切な役割を担っていますが、中でも最終的な仕上げは動画の出来栄えを大きく左右する重要な段階と言えるでしょう。

なぜ最終的な仕上げがそれほど重要なのでしょうか。それは、たとえ素晴らしい映像や音声が揃っていたとしても、最終的な仕上げが不十分であれば、視聴者に動画の魅力を最大限に伝えることができないからです。

料理を例に考えてみましょう。どんなに良い食材を使い、丁寧に調理しても、最後の味付けがまずければ、料理全体の味を損ねてしまいます。動画制作における最終的な仕上げもこれと同じです。最終的な仕上げは、いわば料理における最後の味付けのようなもので、全体のバランスを整え、作品に奥行きを与える大切な役割を果たします。

具体的には、最終的な仕上げには、色彩の調整、音声のバランス調整、動画全体の滑らかさの確認、字幕や効果音の追加などが含まれます。これらの作業を丁寧に行うことで、視聴者はより快適に動画を視聴し、制作者が伝えたいメッセージをしっかりと受け取ることができます。

視聴者に最高の体験を提供するためにも、最終的な仕上げには時間と手間を惜しまず、細かい部分までこだわり抜くことが大切です。最終的な仕上げは単なる最後の段階ではありません。動画の完成度を高めるための最終調整であり、制作者の思い入れが最も表れる部分と言えるでしょう。だからこそ、妥協することなく、最後まで丁寧に仕上げることが重要なのです。

最終確認の徹底

動画作品を仕上げる最終段階では、完成した動画を隅から隅まで入念に確認することが非常に大切です。細かな部分まで気を配り、動画の質を高めるための最終チェックを徹底することで、視聴者に満足してもらえる作品を届けることができます。

まず、映像の色合いや明るさが適切かどうかを確認しましょう。場面によって明るすぎたり暗すぎたりする箇所がないか、全体を通して自然な色味になっているかをチェックします。また、音声のバランスも重要です。背景音楽の音量とナレーションや効果音の音量が適切に調整されているか、聞き取りにくい部分がないかを確認します。

次に、字幕やテロップの表示に誤りがないかを確認します。文字の大きさや表示位置、フォントの種類、そして何よりも内容に間違いがないか、注意深くチェックしましょう。表示時間やタイミングも重要です。早すぎたり遅すぎたりすると、視聴者が内容を理解しづらくなってしまいます。

さらに、動画全体の流れを確認し、視聴者にとって分かりやすく、楽しめる内容になっているかどうかも確認します。場面の切り替えがスムーズか、ストーリー展開に無理がないか、視聴者の興味を引きつけられる構成になっているかなどをチェックしましょう。

これらの確認作業は、自分一人で行うだけでなく、複数人で行うことをお勧めします。他の人に見てもらうことで、自分では気づかなかったミスや改善点が見つかることがあります。客観的な視点からの意見は、動画の完成度を高める上で非常に貴重です。

完成間近で修正箇所が見つかるのは、面倒だと感じるかもしれません。しかし、動画を公開した後にミスが見つかり、修正や再公開をしなければならない事態になることを考えれば、最終段階での修正ははるかに時間や手間を節約できると言えるでしょう。

視聴者に最高の動画作品を届けるためには、妥協することなく、徹底した最終確認を行いましょう。手間を惜しまず丁寧に確認することで、質の高い動画を制作することができます。

| チェック項目 | 詳細 |

|---|---|

| 映像 | 色合いや明るさ、全体の色味が自然か |

| 音声 | BGM、ナレーション、効果音の音量バランス、聞き取りやすさ |

| 字幕・テロップ | 誤字脱字、大きさ、位置、フォント、表示時間、タイミング |

| 動画全体の流れ | 場面切り替え、ストーリー展開、構成、視聴者の興味を引く内容か |

| 確認方法 | 自分自身だけでなく、複数人で確認し、客観的な意見を取り入れる |

| 修正のメリット | 公開後の修正、再公開の手間を省き、時間と手間を節約できる |

公開前の最終調整

動画を広くみんなに見てもらう前に、最終確認をして磨きをかけることはとても大切です。まるで料理を仕上げるように、最後のひと手間で動画の見栄えや伝わり方が大きく変わってきます。

まずは全体をじっくり見て、長すぎる場合は不要な部分を削ったり、流れをスムーズにすることで、見ている人が飽きない工夫をしましょう。例えば、説明が長すぎる部分は短くしたり、場面の切り替えを早くすることで、テンポの良い動画になります。

次に、BGMや効果音を加えることで、動画の雰囲気を盛り上げ、見ている人の心に響くようにしましょう。楽しい場面では明るい音楽を、感動的な場面ではしっとりとした音楽を選ぶことで、より感情が伝わりやすくなります。効果音も、ドアの開閉音や風の音などを加えることで、臨場感を高めることができます。

誰に見てほしい動画なのかを考えることも重要です。例えば、若い人向けであれば、テンポの良い編集や明るい色使いで、目を引くように工夫しましょう。落ち着いた雰囲気に見せたい場合は、落ち着いた色合いで、ゆっくりとしたテンポで編集するなど、見る人の年齢や好みに合わせて調整することで、より多くの人に楽しんでもらえる動画になります。

このように、公開前の最終調整では、動画の完成度を高めるための様々な工夫ができます。細かい部分まで気を配り、見ている人の心に響く、質の高い動画を作り上げましょう。

| 確認事項 | 具体的な方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 動画の長さ | 不要な部分をカット 場面の切り替えを早くする |

飽きさせない テンポの良い動画 |

| BGM・効果音 | 場面に合った音楽を選ぶ 効果音を加える |

雰囲気を盛り上げる 感情を伝える 臨場感を高める |

| ターゲット層 | 若い人向け:明るい色使い、テンポの良い編集 落ち着いた雰囲気:落ち着いた色合い、ゆっくりとしたテンポ |

より多くの人に楽しんでもらえる |

関係者への確認と共有

動画作品を仕上げる最後の段階では、関係者全員による確認と共有が欠かせません。携わっている方々、例えば依頼主、監督、制作担当者など、全員が完成した動画の内容をきちんと理解し、同意している状態を作る必要があります。

共有する際には、動画を作った目的、誰に見てもらいたいのか、伝えたいことなどを改めて説明し、関係者からの意見を集めましょう。寄せられた意見は、動画の質をより高めるための大切な情報です。真剣に受け止め、改善に役立てなければなりません。

動画の共有方法も大切です。動画のファイル形式(例えばMP4形式など)、画面の精細度(例えば4K、フルHDなど)、ファイルの名前などを明確に伝え、誤解が生じないように気を付けましょう。例えば、「確認用_最終版_動画タイトル_20240803.mp4」のように、分かりやすいファイル名にすることで、関係者も管理しやすくなります。

円滑な意思疎通を図り、関係者全員が納得した上で動画を公開することで、後々の問題発生を防ぐことができます。動画の公開時期や方法、使用する媒体(例えば、テレビ放送、インターネット配信、DVDなど)についても、事前に関係者と合意しておくことが重要です。

関係者との連携を強め、動画制作を成功させましょう。共有ツールを活用し、動画へのコメントや修正指示をスムーズにやり取りすることも、円滑な連携のために有効です。例えば、クラウドストレージサービスに動画をアップロードし、関係者全員がアクセスできるようにすることで、効率的な確認作業を実現できます。また、修正履歴を残すことで、変更内容を明確に把握し、誤解を防ぐことができます。関係者全員が同じ情報を共有し、協力して作業を進めることで、より質の高い動画制作が可能になります。

| 工程 | 詳細 | ポイント |

|---|---|---|

| 関係者確認と共有 | 動画の目的、対象視聴者、伝えたい内容などを改めて説明し、関係者(依頼主、監督、制作担当者など)全員から意見を集める。 | 動画の質向上のための重要な情報源として、寄せられた意見を真剣に受け止め、改善に役立てる。 |

| 動画の共有方法 | ファイル形式(例:MP4)、画面の精細度(例:4K、フルHD)、ファイル名などを明確に伝える。 | 誤解を防ぐため、分かりやすいファイル名にする(例:「確認用_最終版_動画タイトル_20240803.mp4」)。 |

| 公開前の合意形成 | 動画の公開時期、方法、使用する媒体(例:テレビ放送、インターネット配信、DVD)について、事前に関係者と合意する。 | 後々の問題発生を防ぐために必須。 |

| 円滑な連携 | 共有ツールを活用し、動画へのコメントや修正指示をスムーズにやり取りする。クラウドストレージサービスなどを活用し、効率的な確認作業を実現する。修正履歴を残し、変更内容を明確に把握する。 | 関係者全員が同じ情報を共有し、協力して作業を進めることで、質の高い動画制作が可能になる。 |

納品と今後の展開

動画制作もいよいよ大詰め、完成した動画が関係者全員の承認を得たら、納品作業に入ります。まずは、クライアントの求める形式(ファイルの種類や解像度など)で動画ファイルを作成し、間違いがないか最終確認を行いましょう。動画の容量によっては、受け渡し方法も変わってきます。大きなファイルを送る場合には、オンラインストレージサービスを使う、または記憶装置に保存して郵送するなど、クライアントと事前に相談し、円滑な受け渡しができるよう準備しておきましょう。

納品時には、ファイルの受け渡し方法や納期だけでなく、動画の使用方法や著作権についても改めて確認しておきましょう。例えば、動画の使用範囲はどこまでか、改変は許可されているか、著作権表示はどうするのかなど、後々トラブルにならないよう、事前にしっかりと取り決めておくことが大切です。口頭だけでなく、書面に残しておくのも良いでしょう。

動画を納品したらそれで終わり、ではありません。納品後こそ、動画の効果を測り、今後の制作に繋げるための大切な作業が待っています。例えば、動画サイトに投稿した場合は、再生回数や高評価・低評価の数、視聴者からのコメントなどを確認します。視聴者の反応を分析することで、良かった点、悪かった点が見えてきます。また、クライアントから直接フィードバックをもらうのも効果的です。集めた情報を基に、改善点や新たな着想を見つけることで、次回作の質をさらに高めることができます。

クライアントとの良好な関係を築き、継続的な信頼関係を育むことも大切です。こまめな連絡や報告で信頼関係を深め、次回作の依頼に繋げましょう。動画制作は納品がゴールではなく、そこからまた次の展開が始まります。常に改善を心掛け、質の高い動画制作を目指して、技術や表現力を磨き続けましょう。

| 工程 | 詳細 |

|---|---|

| 納品 |

|

| 効果測定 |

|

| 関係構築 |

|