動画制作の必須知識!セーフティーフレームとは?

動画を作りたい

先生、『セーフティーフレーム』ってテレビでちゃんと見える範囲のことですよね?でも、なぜパソコンで作っているのにテレビの範囲を気にしないといけないんですか?

動画制作専門家

いい質問ですね。パソコンの画面で見えている部分が、テレビでは全部見えないことがあるんです。テレビは画面の端っこを少し隠してしまう『オーバースキャン』という仕組みがあるからなんですよ。

動画を作りたい

へえ、そうなんですね。じゃあ、せっかく作ったタイトルやテロップがテレビでは切れてしまうこともあるんですか?

動画制作専門家

その通りです。だから、大事な情報は『セーフティーフレーム』の内側に配置しないと、テレビの視聴者には見えない可能性があるんです。セーフティーフレームは、テレビで確実に表示される安全な範囲を示してくれる大切な目安なんですよ。

セーフティーフレームとは。

動画を作る際の専門用語に『セーフティーフレーム』(安全フレームともいいます)というものがあります。これは、テレビ画面にきちんと映るように、映像の大切な情報を配置すべき範囲のことです。パソコンの画面とテレビ画面では、映像の見え方が違うため、このフレームが重要になります。というのも、家庭にあるテレビは画面の端っこが映らないようになっていることが多いからです。そのため、動画を作っている最中も、テレビ画面で映像が欠けたり、文字が画面からはみ出したりしていないかを確認する必要があります。セーフティーフレームは、そのような問題を防ぐための大切な目安となるのです。

動画における安全領域の重要性

動画を作る上で、画面の端が切れてしまう問題を避けることはとても大切です。家庭にあるテレビは種類によって画面の表示範囲が少しずつ違います。そのため、せっかく作った動画の端っこが切れてしまうことがあります。これを「画面外表示」と呼びます。画面に映る範囲は機種ごとに異なるため、重要な文字や絵が画面の端ギリギリにあると、テレビによっては見切れてしまう可能性があります。

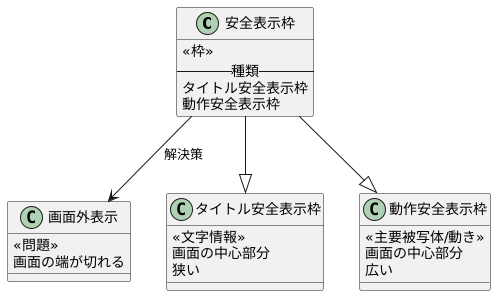

これを防ぐために、「安全表示枠」という考え方があります。安全表示枠とは、どのテレビで見ても確実に表示される画面の中心部分のことです。動画を作る際に、タイトルや字幕、重要な情報はこの安全表示枠の内側に配置するようにしましょう。そうすることで、見ている人全員が同じ情報を受け取ることができます。

安全表示枠には二つの種類があります。「タイトル安全表示枠」と「動作安全表示枠」です。タイトル安全表示枠は、文字情報などを配置する際に適した領域で、動作安全表示枠よりも少し狭くなっています。一方、動作安全表示枠は、動画の主要な被写体や動きを配置するのに適した、より広い領域です。安全表示枠を意識して動画を作ることで、画面外表示で重要な情報が見切れてしまう心配がなくなります。

動画の質を保ち、見ている人にとって心地よい視聴環境を作るためには、安全表示枠を理解することが欠かせません。動画制作の最初の段階からこの安全表示枠を意識することで、後から修正する手間を省き、作業を効率化できます。動画編集ソフトには、安全表示枠を表示する機能が備わっていることが多いので、活用してみましょう。安全表示枠を正しく使うことで、より多くの人にきちんと情報を伝えられる、質の高い動画を作ることができます。

安全領域の種類と役割

動画を作る上で、画面のどの範囲に映像や文字を配置するかはとても重要です。というのも、テレビや画面の種類によっては、端の方が切れて表示されてしまうことがあるからです。そこで役に立つのが「安全領域」と呼ばれるものです。安全領域には主に二種類あります。「動作安全領域」と「文字安全領域」です。

動作安全領域は、動画の中で動いているものや主要な写っているものを配置するのに適した範囲です。例えば、人が歩いている映像やボールが飛んでいく様子など、動画のメインとなる部分をこの領域内に収めることで、画面が切れてしまう場合でも、視聴者は映像の重要な部分を見逃すことなく、動画の内容を楽しむことができます。もし、この領域の外に重要なものを置いてしまうと、画面によっては一部が切れてしまい、視聴者は何が起きているのか分からなくなってしまいます。

もう一方の文字安全領域は、文字や説明書きなどを配置するのに適した範囲です。動画のタイトルや説明文、登場人物の名前などを表示する際に、この領域内に文字を配置することで、画面が切れてしまう場合でも、視聴者は文字情報を読み取ることができます。重要なメッセージや情報が画面の端で見切れてしまうと、視聴者は内容を理解することが難しくなってしまいます。特に、字幕やテロップなどは、この領域内にきちんと配置することで、視聴者が内容をスムーズに理解できるように配慮することが大切です。

動作安全領域と文字安全領域は、文字安全領域の方が動作安全領域よりも内側に設定されています。これは、文字情報が見切れてしまうと、動作の情報が見切れてしまうよりも、視聴者の理解を妨げる可能性が高いためです。これらの二つの安全領域を意識し、適切に使い分けることで、どのテレビや画面で見ても、視聴者にとって見やすく、理解しやすい動画を作ることができます。動画制作ソフトの多くは、これらの安全領域を表示する機能が備わっているので、積極的に活用しましょう。

| 安全領域の種類 | 説明 | 配置に適したもの |

|---|---|---|

| 動作安全領域 | 動画の中で動いているものや主要な写っているものを配置するのに適した範囲。 画面が切れてしまう場合でも、視聴者は映像の重要な部分を見逃すことなく、動画の内容を楽しむことができます。 |

人が歩いている映像、ボールが飛んでいく様子など、動画のメインとなる部分 |

| 文字安全領域 | 文字や説明書きなどを配置するのに適した範囲。 画面が切れてしまう場合でも、視聴者は文字情報を読み取ることができます。 |

動画のタイトル、説明文、登場人物の名前、字幕、テロップなど |

制作ソフトにおける活用方法

動画を制作する上で欠かせない編集ソフト。数多くの種類がありますが、ほとんどのものに安全枠を表示する機能が備わっています。この安全枠は、テレビ画面に表示される際に、画面の端で映像が切れてしまうのを防ぐためのものです。安全枠には大きく分けて二つの種類があります。画面端から少し内側にある枠は「動作安全枠」と呼ばれ、この枠内に主要な被写体や動きを収めることで、テレビ画面で映像が切れてしまうのを防ぎます。もう一つは、さらに内側にある「文字安全枠」です。こちらは文字情報やテロップなどを配置する際に使用します。この枠内に文字を配置することで、テレビ画面で文字が切れたり、画面端と重なって見づらくなったりするのを防ぎます。編集ソフトによって安全枠の表示方法は多少異なりますが、多くの場合、画面上に線や色で表示されます。例えば、動作安全枠は細い線で、文字安全枠は少し太い線で表示されるなど、それぞれ区別しやすいよう工夫されています。これらの枠線を参考にしながら編集作業を行うことで、視聴者が快適に動画を視聴できるようになります。動画編集ソフトによっては、安全枠の色や線の太さを変更できるものもあります。自分の見やすい設定にカスタマイズすることで、より快適に編集作業を進めることができます。安全枠は、動画の仕上がりを左右する重要な要素です。編集ソフトに標準搭載されているこの機能を積極的に活用することで、視聴者に優しい、プロの仕上がりを目指しましょう。また、安全枠を意識することで、構図やレイアウトにも気を配るようになり、動画制作技術の向上にも繋がります。視聴者のことを考えた動画作りは、制作者としての責任感と質を高める大切な一歩です。

| 安全枠の種類 | 位置 | 用途 |

|---|---|---|

| 動作安全枠 | 画面端から少し内側 | 主要な被写体や動きを収める |

| 文字安全枠 | 動作安全枠より内側 | 文字情報やテロップなどを配置する |

様々な画面比率への対応

動画を作る際には、色々な画面の縦横比に対応することが大切です。今は169の画面の縦横比が主流ですが、少し前のテレビや携帯電話などでは、違う縦横比が使われていることがあります。

例えば、昔のテレビは43の縦横比が一般的でした。また、携帯電話を縦にして動画を見ると、916のような縦長の画面になります。このように、動画を見る機器によって画面の縦横比は様々です。

もし、169で作られた動画を43の画面で見るとどうなるでしょうか。画面の左右が切れてしまい、重要な情報が見えなくなる可能性があります。逆に、43で作られた動画を169の画面で見ると、画面の上下に黒い帯が出てしまいます。これは、画面の全体を活かしきれていないということです。

そこで重要になるのが安全枠(セーフティーフレーム)です。安全枠とは、画面の縦横比が変わっても、必ず表示される範囲のことです。動画の重要な要素、例えば人物の顔や字幕などは、この安全枠の内側に配置する必要があります。こうすることで、どの画面の縦横比で見ても、動画の重要な情報が欠けることなく、視聴者にきちんと伝わります。

画面の縦横比の変化に対応した動画作りは、視聴者に見やすい動画を提供する上で、とても重要です。視聴者がどんな機器を使って動画を見ているかを考え、安全枠を意識して動画を作ることで、快適な視聴体験を提供できます。つまり、多くの人に動画を楽しんでもらうためには、画面の縦横比への対応は欠かせない作業と言えるでしょう。

| アスペクト比 | 説明 | 問題点 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 16:9 | 現在の主流 | 4:3の画面では左右が切れる | 安全枠(セーフティーフレーム)内に重要な情報(人物の顔、字幕など)を配置する |

| 4:3 | 昔のテレビで一般的 | 16:9の画面では上下に黒帯が出る | |

| 9:16 | 縦長の携帯電話 | 16:9の画面では左右に黒帯が出る |

見やすさへの配慮

動画を見やすく作るには、画面の構成がとても大切です。その中でも「安全表示枠」と呼ばれるものが重要な役割を果たします。これは、テレビ画面の縁に近すぎる部分を避けて、主要な情報を配置するための目安となる枠のことです。

なぜこの安全表示枠が大切なのでしょうか?それは、家庭用テレビによって画面の端が切れてしまう可能性があるからです。もし、重要な情報や文字が画面の端に配置されていると、視聴者によってはそれらの情報が完全に見えない場合があります。例えば、動画のタイトルや重要なメッセージ、出演者の名前などが切れてしまうと、視聴者は内容を正しく理解できなくなってしまいます。

安全表示枠の内側に情報を配置することで、すべての視聴者が重要な情報を見逃すことなく、動画の内容をしっかりと理解できるように配慮できます。これは、快適な視聴体験を提供するために欠かせない要素です。画面の端ぎりぎりに情報があると、視聴者は画面全体を注意深く見なければならず、目に疲れを感じてしまうかもしれません。また、画面の端の情報に気を取られて、動画の中心となる内容に集中できなくなる可能性もあります。

動画制作者は、視聴者の視線の動きや画面の特性を理解し、安全表示枠を適切に利用することで、視聴者にストレスを感じさせない、快適な動画視聴体験を提供する責任があります。視聴者が動画の内容に集中し、心地よく視聴できるよう、安全表示枠を意識した動画作りを心がけましょう。動画の中心部分に視線を集中させることで、自然と動画の世界観に引き込まれ、より深く内容を理解し、楽しむことができるはずです。安全表示枠は、一見小さな工夫ですが、視聴者にとって大きな影響を与える、動画制作における重要な要素なのです。

今後の動画制作に向けて

動画を取り巻く環境は、技術の進歩や視聴者の好みの変化など、常に動き続けています。その中で、動画制作者は常に新しい知識や技術を取り入れ、視聴者の求めるものに応え続けなければなりません。

動画制作において、見落とされがちな基本事項の一つに「セーフティーフレーム」があります。これは、テレビ画面の端の部分が切れてしまうことを防ぐために設けられた安全領域のことです。画面の大きさや種類によって表示される範囲が異なるため、すべての視聴者に映像をきちんと届けるためには、このセーフティーフレーム内に主要な情報を配置することが重要です。時代が変わっても、視聴環境の多様性は変わりません。スマートフォン、タブレット、パソコン、テレビなど、様々な機器で動画が視聴される現代において、セーフティーフレームへの配慮はこれまで以上に重要性を増しています。

高品質な動画制作を実現するためには、視聴者の多様な視聴環境に対応することも欠かせません。例えば、様々な画面サイズへの対応、字幕や音声解説の提供などは、視聴者にとってより快適な視聴体験を提供することに繋がります。近年では、通信環境の向上に伴い高画質動画への需要が高まっていますが、一方で通信容量の制限を抱える視聴者も依然として存在します。そのため、複数の画質の動画を用意することで、より多くの視聴者に快適に動画を視聴してもらえる環境を作ることが大切です。

セーフティーフレームを正しく理解し、動画制作に活かすことで、視聴者はストレスなく動画の内容に集中できます。これは視聴者の満足度向上に繋がり、ひいては動画制作者の評価向上にも繋がります。また、最新の技術や視聴者の動向を常に把握することで、より効果的な動画制作が可能になります。

視聴者のニーズを的確に捉え、高品質な動画を制作するためには、常に学び続ける姿勢が重要です。技術の進歩や視聴者の変化に対応し、質の高い動画制作を目指しましょう。

| 動画制作のポイント | 詳細 |

|---|---|

| セーフティーフレームの考慮 | 画面の端が切れることを防ぐ安全領域。様々な視聴環境に対応するために重要。 |

| 多様な視聴環境への対応 | 画面サイズ、字幕・音声解説、複数画質の提供など、視聴者の快適な視聴体験を確保。 |

| 継続的な学習 | 技術の進歩や視聴者の変化に対応するため、常に学び続ける姿勢が重要。 |