映像と音声におけるサチュレーション:その影響と対策

動画を作りたい

「サチュレーション」って言葉、動画の編集ソフトでよく見かけるんですけど、どういう意味ですか?

動画制作専門家

簡単に言うと、色や音の情報を記録する時に、許容量を超えてしまい、本来の色や音と変わってしまう現象のことだよ。例えば、明るすぎる部分は白く飛んでしまったり、音が割れてしまったりするね。

動画を作りたい

許容量を超えるっていうのは、具体的にどういうことですか?

動画制作専門家

例えば、真っ赤な夕焼けをカメラで撮るとするね。カメラが記録できる色の範囲を超えた赤色の情報は、全部同じ「一番赤い色」として記録されてしまう。そうすると、本来は微妙に違った赤色の部分が全部同じ色になってしまい、階調が失われてのっぺりとした絵になってしまうんだ。音の場合も同様に、大きな音が入力されると、音が歪んで割れてしまう。これがサチュレーションだよ。

サチュレーションとは。

動画を作る際の言葉、『彩度』について説明します。彩度は、例えばアンプや録音テープなどで、受け入れられる限界を超えて入力した時に、それ以上入力しても出力は変わらず頭打ちになる現象のことです。映像では、画像の明るさや暗さの幅が狭くなり、色の段階が減ったり、白や色が抜けてしまったりします。音声では、音がひずんで聞こえます。現場では『彩る』や『彩り』などといった言い回しでよく使われます。

サチュレーションとは

色の濃さ、鮮やかさを表す言葉に、彩度というものがあります。映像制作や音声制作の世界で使われる専門用語である「サチュレーション」とは、まさにこの彩度のことを指します。彩度は色の三属性(色相、明度、彩度)の一つであり、色の鮮やかさを示す尺度です。しかし、サチュレーションという言葉は、彩度そのものだけでなく、機器の限界を超えた入力によって出力が変化しなくなる現象も指します。この現象を、業界では「サチる」「サチリ」のように略して呼ぶこともあります。

この現象は、スポンジに水を染み込ませる様子を想像すると分かりやすいでしょう。乾いたスポンジは多くの水を吸収できますが、既に水が十分に染み込んでいる状態では、それ以上水を注いでも吸収されません。同じように、機器に入力できる信号の量には限界があり、その限界を超えた入力を加えても、出力はそれ以上増加しなくなります。これが、サチュレーション(飽和状態)です。

サチュレーションは、映像と音声の両方で発生し、それぞれ違った影響を与えます。映像においては、サチュレーションが発生すると、色が本来よりも薄く表示されたり、白飛びや黒つぶれといった現象が起こります。白飛びとは、明るい部分が白く抜けてしまい、ディテールが失われる現象です。反対に黒つぶれとは、暗い部分が黒く潰れてしまい、ディテールが失われる現象です。これらの現象は、映像の品質を大きく損なってしまいます。

音声においては、サチュレーションは音の歪みとして現れます。入力が過剰になると、音の波形が本来の形から歪んでしまい、不快なノイズが発生することがあります。まるで楽器の弦を強く引っ張りすぎたときのように、音が割れて耳障りな音になってしまいます。

このようにサチュレーションは、映像や音声の品質を低下させるため、適切な入力レベルの調整といった対策が必要です。機器の許容範囲を理解し、適切な設定を行うことで、サチュレーションの発生を防ぎ、高品質な映像や音声作品を制作することが可能になります。

| 用語 | 意味 | 映像への影響 | 音声への影響 | 対策 |

|---|---|---|---|---|

| 彩度/サチュレーション | 色の鮮やかさ | – | – | – |

| サチュレーション (飽和状態) | 機器の限界を超えた入力によって出力が変化しなくなる現象 | 色が薄くなる、白飛び、黒つぶれ | 音の歪み、ノイズ | 適切な入力レベルの調整 |

| 白飛び | 明るい部分が白く抜けてディテールが失われる現象 | – | – | – |

| 黒つぶれ | 暗い部分が黒く潰れてディテールが失われる現象 | – | – | – |

映像への影響

動画を制作する上で、色の鮮やかさを表す彩度は、映像の明るさの段階的な表現、つまり階調表現に大きな影響を与えます。彩度が高すぎると、明るい部分が白く飛んでしまい、本来あるべき細かい模様や質感が失われてしまいます。例えば、晴れた日の屋外で撮影すると、空の明るい部分が真っ白になり、雲の模様や空の色の微妙な変化を表現することが難しくなります。これを白飛びと言います。

反対に、彩度が低すぎると暗い部分が黒くつぶれ、情報が失われてしまいます。例えば、暗い室内で撮影すると、被写体の暗い部分が真っ黒になり、細かい部分が見えなくなってしまいます。これを黒つぶれと言います。

白飛びや黒つぶれは、映像の見た目、つまり視覚的なリアリティを損ない、見ている人に不自然な印象を与えてしまいます。まるで現実の世界を切り取った映像ではなく、加工された映像のように見えてしまうのです。特に、風景の雄大さや人物の表情の繊細さを伝えたい時、白飛びや黒つぶれは大きな問題となります。

近年の動画共有サイトの普及により、高画質の動画への需要が高まっています。高画質の動画は、より多くの情報を伝えることができるため、見ている人に感動や臨場感を与えることができます。しかし、高画質であるほど、白飛びや黒つぶれが目立ちやすくなります。そのため、高画質での動画制作を目指すのであれば、彩度を適切に調整し、白飛びや黒つぶれを防ぐことが非常に重要になります。

彩度の調整は、撮影時のカメラの設定だけでなく、編集ソフトを使った後処理でも行うことができます。撮影前に彩度設定を確認し、必要に応じて編集で微調整することで、より自然で美しい映像を作り出すことができます。また、被写体や撮影環境に合わせた適切な露出設定も重要です。適切な露出設定を行うことで、白飛びや黒つぶれを最小限に抑えることができます。これらの技術を身につけることで、より質の高い動画制作が可能になります。

| 彩度 | 現象 | 結果 | 影響 |

|---|---|---|---|

| 高すぎる | 白飛び | 明るい部分が真っ白になり、ディテールが失われる(例: 空の雲模様、色の変化が表現できない) | 不自然な印象、リアリティの欠如 |

| 低すぎる | 黒つぶれ | 暗い部分が真っ黒になり、ディテールが失われる(例: 室内での被写体の細部が見えない) | 不自然な印象、リアリティの欠如 |

高画質動画では白飛びと黒つぶれが目立ちやすいため、彩度の調整が重要。撮影時の設定と編集ソフトでの後処理で調整可能。適切な露出設定も重要。

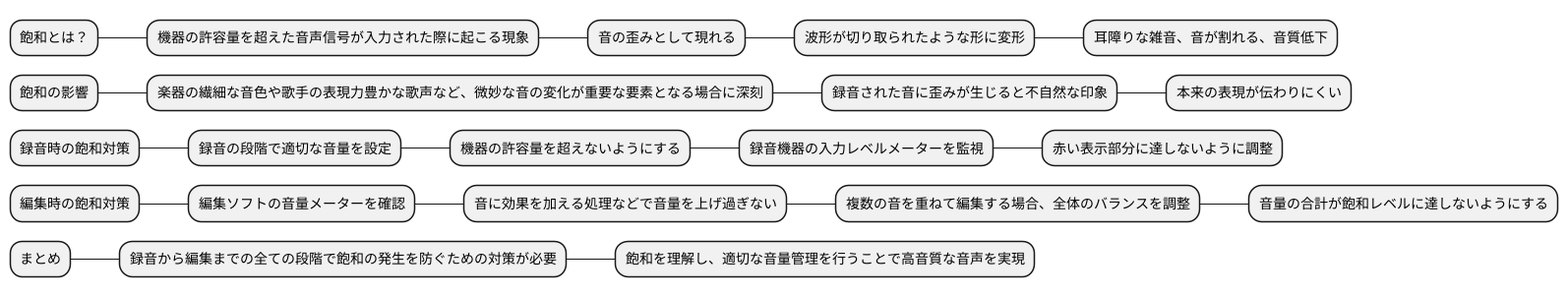

音声への影響

音声を扱う上で「飽和」は音質に大きな影響を与えます。この「飽和」は、機器の許容量を超えた音声信号が入力された際に起こる現象で、音の歪みとして現れます。本来の音の波形は滑らかな曲線を描いていますが、飽和状態になるとこの波形が切り取られたような形に変形してしまいます。

この波形の変化により、耳障りな雑音や音が割れるような不快な音、全体的な音質の低下といった様々な問題が発生します。特に、楽器の繊細な音色や歌手の表現力豊かな歌声など、微妙な音の変化が重要な要素となる場合には、飽和の影響は深刻です。録音された音に歪みが生じると、聞いている人に不自然な印象を与え、本来の表現が伝わりにくくなってしまいます。

飽和は録音時に発生した場合、後から修正することは非常に困難です。録音の段階で適切な音量を設定し、機器の許容量を超えないようにすることが何よりも大切です。具体的には、録音機器の入力レベルメーターを監視し、赤い表示部分に達しないように調整する必要があります。

録音後に行う編集作業においても、飽和には注意が必要です。例えば、音に効果を加える処理などで音量を上げ過ぎると、飽和が発生する可能性があります。編集ソフトの音量メーターを確認しながら慎重に作業を進めることが重要です。また、複数の音を重ねて編集する場合も、全体のバランスを調整し、音量の合計が飽和レベルに達しないように気を配る必要があります。

クリアで自然な音質を保つためには、録音から編集までの全ての段階で、飽和の発生を防ぐための対策を講じる必要があります。飽和を理解し、適切な音量管理を行うことで、高音質な音声を実現することが可能になります。

サチュレーションへの対策

映像や音声の制作において、鮮やかさや迫力のある表現を目指す一方で、行き過ぎた強調は「飽和」と呼ばれる状態を引き起こし、画質や音質を損なう場合があります。この飽和、つまりサチュレーションへの対策は、映像と音声それぞれで異なる方法を用いる必要があります。

まず、映像におけるサチュレーション対策を見ていきましょう。映像の明るさの調整、つまり露出の設定が非常に重要です。撮影前に露出計を使って適切な明るさを設定することで、白飛びや黒つぶれといった極端な明暗差を防ぐことができます。白い部分が明るすぎてディテールが失われる白飛びや、暗い部分が暗すぎてディテールが失われる黒つぶれは、サチュレーションの一種であり、映像の美しさを損なってしまいます。露出計は、光の量を正確に測るための道具であり、これを使用することで、最適な明るさを客観的に判断することができます。また、光の量を調整する道具として、減光フィルターと呼ばれるものも有効です。強い光の下で撮影する場合などに、この減光フィルターを用いることで、光量を適切に抑え、白飛びを防ぐことができます。

次に、音声におけるサチュレーション対策について説明します。音声においては、録音レベルの適切な設定が重要です。録音レベルとは、マイクに入る音声信号の大きさのことです。この録音レベルが入力機器の許容範囲を超えてしまうと、音が歪んでしまい、サチュレーションが発生します。録音機器に備わっているメーターをよく確認し、常に許容範囲内に収まるように録音レベルを調整する必要があります。また、音量のピーク、つまり瞬間的に大きな音が出てしまう部分を抑える方法として、リミッターなどの効果を加えることも有効です。リミッターは、一定以上の音量を超えないように自動的に調整してくれる機能であり、過度なサチュレーションを防ぐことができます。

これらの対策を、映像と音声の両方に適切に行うことで、サチュレーションによる劣化を防ぎ、高品質で鮮やかな映像、クリアで迫力のある音声の作品を制作することが可能になります。

| 種類 | サチュレーション対策 | 具体的な方法 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 映像 | 露出の設定 | 露出計を使用して適切な明るさを設定する | 白飛びや黒つぶれを防ぐ |

| 光量の調整 | 減光フィルターを使用する | 強い光の下での白飛びを防ぐ | |

| 音声 | 録音レベルの調整 | 録音機器のメーターを確認し、許容範囲内に収まるように調整する | 音の歪みを防ぐ |

| 音量ピークの抑制 | リミッターなどの効果を加える | 過度なサチュレーションを防ぐ |

意図的な活用

色の濃さを調整する作業は、必ずしも控えめにすることが良いとは限りません。使い方によっては、独特の印象を与える効果を生み出すことができます。例えば、映像制作においては、特定の色を際立たせたり、懐かしさを感じさせる雰囲気を作り出すために、あえて色の濃さを調整することがあります。具体的には、夕焼けのシーンで赤色を強調して、より情熱的な印象にしたり、昔の映画のような雰囲気を出すために全体的に色を濃くしたりすることが考えられます。

音声においても同様の効果を狙うことができます。例えば、ギターの音に歪みを加えることで、迫力のある音を作り出すことができます。ロックミュージックなどでよく用いられる手法で、聞いている人に強い印象を与えることができます。その他にも、シンセサイザーの音作りにも応用され、独特の音色を生み出すことができます。

ただし、色の濃さや音の歪みを意図的に加える場合でも、その効果をよく理解し、適切な調整を行うことが重要です。やり過ぎると、作品全体のバランスを崩してしまう可能性があります。例えば、映像の色を濃くしすぎると、不自然な印象を与えてしまうことがあります。また、音声の歪みを強くしすぎると、耳障りな音になってしまいます。

効果的に色の濃さや音の歪みを使うためには、まず作品全体の雰囲気をしっかりと把握することが大切です。そして、どの部分を強調したいのか、どのような雰囲気にしたいのかを明確にした上で、調整を行う必要があります。微調整を繰り返しながら、最適なバランスを見つけることが重要です。また、視聴者や聴衆の反応を見ながら調整することも効果的です。最終的には、作品全体の完成度を高めるために、慎重に調整を行う必要があります。

| 調整対象 | 効果 | 具体例 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 映像の色 | 特定の色を際立たせる、懐かしさを感じさせる雰囲気を作り出す | 夕焼けの赤色を強調、全体的に色を濃くする | 濃くしすぎると不自然な印象になる |

| 音声の歪み | 迫力のある音、独特の音色 | ギターの歪み、シンセサイザーの音作り | 歪みを強くしすぎると耳障りな音になる |

まとめ

映像や音声の制作において、鮮やかさや力強さを表す「彩度」が高くなりすぎる状態、いわゆる「飽和」のことを指します。この状態は、映像や音声の信号が限界を超えてしまい、細部が失われたり、不自然な歪みが生じたりする原因となります。彩度が高すぎる映像は、白飛びや黒つぶれを起こし、本来の色彩が失われてしまいます。音声においては、音が割れたり、耳障りなノイズが発生したりすることがあります。これらの現象は、作品全体の品質を低下させる要因となるため、注意が必要です。

しかし、彩度が高すぎることによる影響は、適切な対策を講じることで軽減することができます。映像制作においては、撮影時の露出設定を調整したり、編集ソフトで彩度を補正したりすることで、白飛びや黒つぶれを防ぐことができます。音声制作においては、録音レベルを適切に設定したり、ノイズ除去ツールを使用したりすることで、クリアな音質を保つことができます。また、機材の性能も重要な要素です。高性能なカメラやマイクを使用することで、彩度が高すぎることによる悪影響を最小限に抑えることができます。

一方で、彩度が高すぎる効果を意図的に活用することで、独特の表現を生み出すことも可能です。例えば、古い映画のようなノスタルジックな雰囲気を演出したり、サイケデリックな表現を強調したりすることができます。彩度が高すぎることによる影響を理解し、適切に制御することで、表現の幅を広げることが可能です。

技術の進歩に伴い、彩度が高すぎることへの対策も進化しています。常に最新の情報を把握し、自身の制作活動に活かしていくことが大切です。他の制作者との交流を通して、より効果的な対策方法を学ぶことも有益です。彩度が高すぎることへの理解を深め、技術を磨き続けることで、より質の高い作品制作を目指しましょう。

| 現象 | 映像 | 音声 | 対策 | 意図的な活用 |

|---|---|---|---|---|

| 彩度が高すぎる(飽和) | 白飛び、黒つぶれ、色彩の喪失 | 音割れ、ノイズ発生 | 露出設定調整、彩度補正、録音レベル設定、ノイズ除去、高性能機材の使用 | ノスタルジックな雰囲気、サイケデリックな表現 |

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cd8e42a.3f1e8d64.4cd8e42b.213310ce/?me_id=1377752&item_id=10000331&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff092088-oyama%2Fcabinet%2F1256759lp_01_r_re2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)