動画の色味調整:カラーバランス徹底解説

動画を作りたい

『カラーバランス』って、赤、緑、青の色の混ぜ具合のことですよね?写真とか動画の色味全体のことですか?

動画制作専門家

そうですね、基本的には赤、緑、青の三原色のバランスのことです。ただし、色の混ぜ具合だけでなく、無彩色のものが無彩色に再現されるように調整することもカラーバランスに含まれます。たとえば、白い紙が白く映るように調整するのもカラーバランス調整の一つです。

動画を作りたい

じゃあ、白い紙が黄色っぽく写ってたら、カラーバランスがおかしいってことですね。

動画制作専門家

その通りです。全体の色味だけでなく、無彩色が正しく再現されているかもカラーバランスを考える上で重要です。

カラーバランスとは。

動画を作る際の言葉、「色のつりあい」について説明します。色のつりあいには二つの意味があります。一つ目は、テレビや映画を撮影してから、再び画面に映し出すまでの作業における色の割合のことです。画面は赤、緑、青の三色の光に分解されて処理され、再び重ね合わされて画面に映ります。この時、三色の光の混ぜ合わせる割合が色のつりあいです。例えば、色のないものが画面でも色のないように映れば、色のつりあいがとれていると言えます。二つ目は、画面の中の色の面積や配置のバランスのことです。

色の構成要素

動画に映る様々な色は、実はたった三つの色の光から作られています。それは赤色、緑色、青色の光で、色の三原色と呼ばれています。

これらの色は光であり、それぞれ異なる波長を持っています。光には波の性質があり、波長の長さによって色が決まります。ちょうど、音の高さも波で決まるのと同じです。

この三原色の光を組み合わせ、それぞれの光の強さを調整することで、実に様々な色を作り出すことができます。例えば、赤色の光と緑色の光を混ぜ合わせると黄色になります。赤色の光と青色の光を混ぜ合わせると、紫に近い紅紫色になります。また、緑色の光と青色の光を混ぜ合わせると水色になります。

さらに、三色の光すべてを混ぜ合わせ、それぞれの光の強さを最大にすると、白色になります。まるで太陽の光のように、様々な色が合わさって白く見えるのです。

色の三原色は、絵の具の三原色とは全く異なる性質を持っているという点に注意が必要です。絵の具の場合は、三原色は赤色、青色、黄色です。そして、絵の具の三原色をすべて混ぜると黒色になります。これは、絵の具が光を吸収する性質を持っているからです。絵の具の色は、光を吸収した後に残った光の色によって決まります。

動画制作においては、この光の三原色の性質を理解することが非常に重要です。色の組み合わせや比率を調整することで、動画全体の雰囲気や印象を大きく変えることができます。例えば、暖色系の光を使うと温かみのある印象になり、寒色系の光を使うとクールな印象になります。また、特定の色を強調することで、見る人の視線を誘導することも可能です。色の使い方一つで、動画表現の可能性は大きく広がります。

| 光の三原色 | 説明 | 混色結果 |

|---|---|---|

| 赤色 + 緑色 | 異なる波長の光を混ぜる | 黄色 |

| 赤色 + 青色 | 異なる波長の光を混ぜる | 紫に近い紅紫色 |

| 緑色 + 青色 | 異なる波長の光を混ぜる | 水色 |

| 赤色 + 緑色 + 青色 | 三色の光すべてを混ぜる(光の強さを最大) | 白色 |

光の三原色と絵の具の三原色の違い

| 種類 | 三原色 | 混色結果 | 性質 |

|---|---|---|---|

| 光の三原色 | 赤色、緑色、青色 | 白色 | 光を混ぜる |

| 絵の具の三原色 | 赤色、青色、黄色 | 黒色 | 光を吸収する |

動画制作における重要性

- 色の組み合わせや比率で動画の雰囲気や印象を調整できる

- 暖色系:温かみのある印象

- 寒色系:クールな印象

- 特定の色を強調:視線誘導

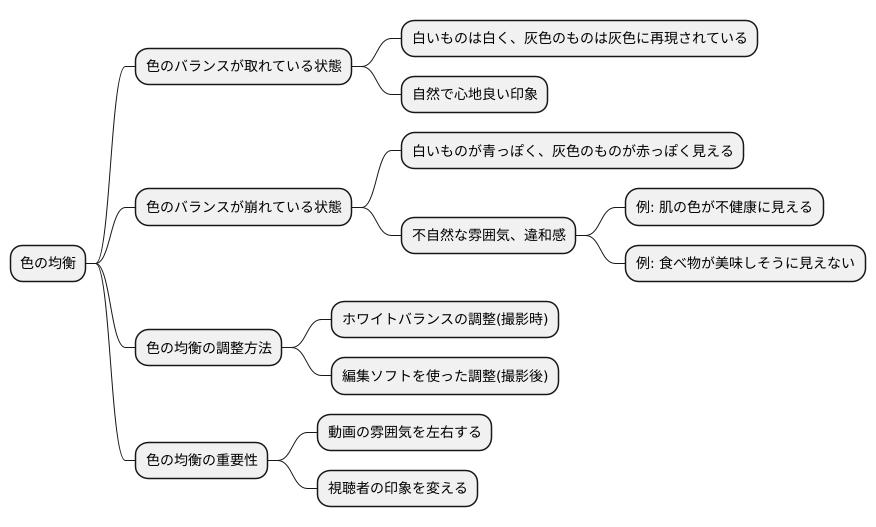

色の均衡

動画の色合いを整えることを「色の均衡」と言います。画面の中に映る様々な色のつり合いが、見ていて自然で心地良い状態になっているということです。

色の均衡が適切かどうかを確かめるには、本来色がついていないもの、例えば白い紙や灰色の壁などに注目すると分かりやすいです。これらのものが画面上でも白い紙は白く、灰色の壁は灰色に再現されていれば、色の均衡が取れていると言えます。

逆に、白い紙が青っぽく見えたり、灰色の壁が赤っぽく見えたりする場合は、色の均衡が崩れていると言えるでしょう。

色の均衡が崩れると、動画全体が不自然な雰囲気になり、見ている人に違和感を与えてしまいます。例えば、人物の肌の色が実際よりも不健康に見えたり、食べ物が本来の色味を失って美味しそうに見えなかったりといったことが起こります。

色の均衡の調整には、大きく分けて二つの方法があります。一つは「ホワイトバランス」の調整です。撮影時にカメラの設定でホワイトバランスを調整することで、撮影する時点で色の均衡を整えることができます。もう一つは編集ソフトを使った調整です。撮影後に編集ソフトの色調整機能を使って、明るさや色の濃さなどを細かく調整することで、より自然で美しい映像に仕上げることができます。

動画制作において、色の均衡は非常に大切です。適切な色の均衡は、動画の雰囲気を大きく左右し、視聴者の印象を大きく変える可能性があります。色の均衡を理解し、適切に調整することで、より質の高い動画を制作することができるでしょう。

色の調整方法

動画の色を調整する方法はたくさんあります。動画編集ソフトには、様々な機能が備わっています。ここでは、基本的な調整方法と、より高度なテクニックについて説明します。

まず、撮影時の光源による色の違いを補正するには「白調整」が重要です。太陽光、電球、蛍光灯など、光源によって映像の色味は変わります。白調整を行うことで、白い部分が本来の白になり、他の色も自然な色合いに近づきます。例えば、青白い映像を白調整することで、温かみのある映像にすることができます。

次に、「色合い」「色の鮮やかさ」「明るさ」を調整する方法です。色合いを変えることで、全体の雰囲気を変えることができます。例えば、夕焼けのシーンで赤みを強めることで、よりドラマチックな演出が可能です。色の鮮やかさは、彩度と呼ばれます。彩度を上げることで、映像全体が鮮やかになり、華やかな印象になります。逆に彩度を下げると、落ち着いた雰囲気になります。明るさは、映像全体の明るさを調整します。明るすぎる場合は暗く、暗すぎる場合は明るく調整することで、見やすい映像になります。

これらの基本的な調整に加えて、「色の階調補正」という高度なテクニックもあります。色の階調補正では、明るい部分、中間部分、暗い部分の色をそれぞれ細かく調整できます。例えば、暗い部分をより暗く、明るい部分をより明るくすることで、メリハリのある映像に仕上げられます。また、特定の色だけを強調したり、弱めたりすることも可能です。

さらに、映画のような独特の雰囲気を作り出す「色等級」というテクニックもあります。これは、色の階調補正をさらに高度に使いこなす技術で、映像全体の色調を細かく調整することで、作品全体の雰囲気や世界観を表現することができます。

これらの色調整のテクニックを組み合わせることで、動画の印象を大きく変えることができます。色々な調整方法を試して、自分の表現したい世界観を作り上げてみましょう。

| テクニック | 効果 | 説明 |

|---|---|---|

| 白調整 | 撮影時の光源による色の違いを補正 | 太陽光、電球、蛍光灯など、光源によって映像の色味は変わります。白調整を行うことで、白い部分が本来の白になり、他の色も自然な色合いに近づきます。 |

| 色合い | 全体の雰囲気を変える | 例えば、夕焼けのシーンで赤みを強めることで、よりドラマチックな演出が可能です。 |

| 色の鮮やかさ(彩度) | 映像全体の鮮やかさを調整 | 彩度を上げることで、映像全体が鮮やかになり、華やかな印象になります。逆に彩度を下げると、落ち着いた雰囲気になります。 |

| 明るさ | 映像全体の明るさを調整 | 明るすぎる場合は暗く、暗すぎる場合は明るく調整することで、見やすい映像になります。 |

| 色の階調補正 | 明るい部分、中間部分、暗い部分の色をそれぞれ細かく調整 | 例えば、暗い部分をより暗く、明るい部分をより明るくすることで、メリハリのある映像に仕上げられます。また、特定の色だけを強調したり、弱めたりすることも可能です。 |

| 色等級 | 色の階調補正をさらに高度に使いこなす技術 | 映像全体の色調を細かく調整することで、作品全体の雰囲気や世界観を表現することができます。 |

色の効果

色は、映像作品を見る人の気持ちや心に大きく作用します。まるで魔法のように、色が私たちの感覚を揺さぶり、様々な感情を引き起こすのです。例えば、赤やオレンジ、黄色といった暖色系の色は、見ている人に温かさや活気、賑やかさを感じさせます。太陽の光や燃え盛る炎を思い起こさせるこれらの色は、心を明るく元気にしてくれる力を持っています。反対に、青や青緑、紫といった寒色系の色は、冷たさや静けさ、落ち着きといった印象を与えます。深い海や静かな夜空を連想させるこれらの色は、心を穏やかに鎮めてくれる効果があります。

また、特定の色は、特定の感情と強く結びついていることがあります。例えば、赤は興奮や情熱、愛情といった強い感情を呼び起こす色です。スポーツカーや情熱的な愛を表現する際に、赤色が使われることが多いのはそのためです。青は、信頼や安心感、誠実さといった印象を与える色です。銀行や病院などで青色がよく使われているのは、これらのイメージを連想させるためです。緑は、癒しや自然、調和といった印象を与える色です。自然豊かな風景や癒しの空間を表現する際に、緑色が効果的に用いられます。

これらの色の効果を理解し、映像作品の内容や伝えたいメッセージに合わせて適切な色使いをすることは、とても重要です。例えば、明るく楽しい雰囲気の映像作品には、暖色系の色を多く使うことで、その雰囲気をさらに強調することができます。逆に、落ち着いた雰囲気の映像作品には、寒色系の色を多く使うことで、静けさや落ち着きをより効果的に表現することができます。色の持つ力を理解し、映像作品に効果的に活用することで、見ている人にメッセージをより強く伝えることができるのです。

| 色の系統 | 印象 | 連想されるもの | 感情 | 使用例 |

|---|---|---|---|---|

| 暖色系 (赤、オレンジ、黄色) | 温かさ、活気、賑やかさ | 太陽の光、燃え盛る炎 | 明るい、元気 | 楽しい雰囲気の映像作品 |

| 寒色系 (青、青緑、紫) | 冷たさ、静けさ、落ち着き | 深い海、静かな夜空 | 穏やか | 落ち着いた雰囲気の映像作品 |

| 赤 | 興奮、情熱、愛情 | スポーツカー、情熱的な愛 | 強い感情 | |

| 青 | 信頼、安心感、誠実さ | 銀行、病院 | ||

| 緑 | 癒し、自然、調和 | 自然豊かな風景、癒しの空間 |

色の重要性

色の持つ力は、動画の出来栄えを大きく左右する重要な要素です。色のバランスが取れていると、動画全体の印象が格段に向上し、見ている人に心地よい視聴体験を提供できます。反対に、色のバランスが崩れていると、動画全体の印象が悪くなり、見ている人に不快感を与えてしまうこともあります。

動画を作る際には、色のバランスに細心の注意を払い、適切な調整を行うことが欠かせません。まず、見ている人が動画の内容に集中できるように、自然で違和感のない色合いを追求することが大切です。画面全体の色調が統一されているか、特定の色が過度に強調されていないかなどを確認しながら調整を進めます。

また、動画の目的によって、適切な色使いを心がけることも重要です。例えば、商品の魅力を伝えるための動画の場合、商品の色を鮮やかに表現することで、購買意欲を高めることができます。暖色系の色は、温かみ、活気、興奮といった感情を喚起する効果があり、食品や美容関連商品の動画に適しています。寒色系の色は、冷静さ、信頼感、落ち着きといった印象を与え、テクノロジーや金融関連商品の動画に適しています。

色の心理的効果を理解し、動画の目的に合わせて効果的に色を使うことで、視聴者の感情に訴えかけ、より深い印象を与えることができます。例えば、企業紹介動画では、企業のイメージカラーを効果的に使用することで、企業のブランドイメージを強化することができます。また、ドキュメンタリー動画では、落ち着いた色調で統一することで、真面目さや信頼感を演出することができます。

色の調整には、明るさ、彩度、色相など、様々な要素が関わってきます。これらの要素を理解し、動画の内容や目的に合わせて最適なバランスを見つけ出すことが、質の高い動画制作には不可欠です。視聴者が違和感なく動画の世界観に没頭できるよう、色の力を最大限に活かしましょう。

| 色のバランス | 効果 | 調整ポイント | 具体的な例 |

|---|---|---|---|

| 良い | 動画全体の印象向上、心地よい視聴体験 | 自然で違和感のない色合い、画面全体の統一感、特定の色の強調を抑える | – |

| 悪い | 動画全体の印象悪化、不快感 | – | – |

| 商品の魅力を引き出す | 購買意欲を高める | 商品の色を鮮やかに表現 | – |

| 暖色系 | 温かみ、活気、興奮 | – | 食品、美容関連商品 |

| 寒色系 | 冷静さ、信頼感、落ち着き | – | テクノロジー、金融関連商品 |

| 企業イメージカラー | 企業のブランドイメージ強化 | – | 企業紹介動画 |

| 落ち着いた色調 | 真面目さ、信頼感 | – | ドキュメンタリー動画 |

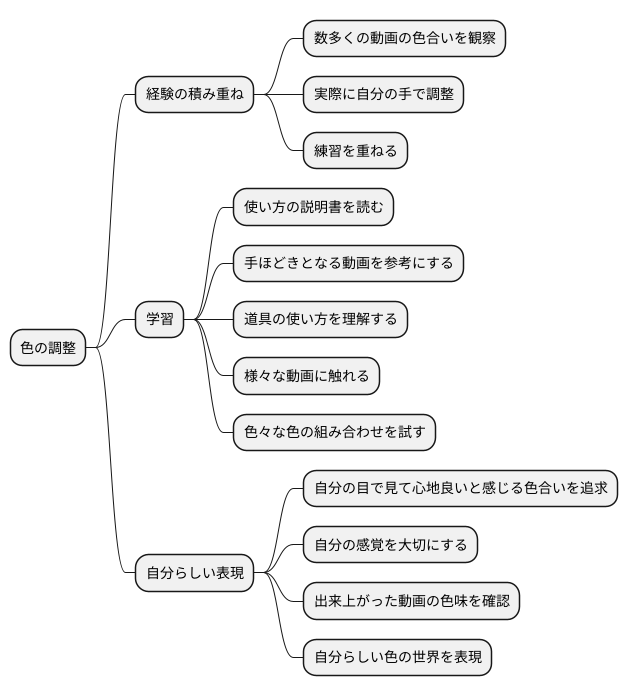

練習と経験

色の調整は、すぐにできるようになるものではありません。まるで料理の腕を磨くように、数多くの動画の色合いを注意深く観察し、実際に自分の手で調整してみることで、少しずつ感覚を掴むことが大切です。絵を描く時、最初は思い通りに色が乗らないように、動画の色調整も最初はうまくいかないことが多いでしょう。しかし、諦めずに練習を重ねることで、まるで霧が晴れるように、色の世界が見えてくるはずです。優れた料理人のように、色の達人になるには、経験の積み重ねが不可欠です。

動画編集の教科書のような使い方の説明書を読んだり、手ほどきとなる動画を参考にしたりするのも良い方法です。包丁の使い方を学ぶように、道具の使い方を理解することで、より効果的な練習ができます。色々な料理を味わうように、様々な動画に触れ、色々な色の組み合わせを試すことで、自分らしい色の表現方法を見つけることができるでしょう。色々な画家の絵画に触れることで、自分の画風を見つけるのと同じです。

最終的には、自分の目で見て、心地良いと感じる色合いを追求することが重要です。料理の味付けと同じように、他人の評価ではなく、自分の感覚を大切にすることで、自分らしい作品を作り上げることができます。完成した料理を味わうように、出来上がった動画の色味をじっくりと確認し、自分の感覚を研ぎ澄ませていきましょう。焦らず、じっくりと時間をかけて、自分らしい色の世界を表現できるようになりましょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cd8e42a.3f1e8d64.4cd8e42b.213310ce/?me_id=1377752&item_id=10000331&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff092088-oyama%2Fcabinet%2F1256759lp_01_r_re2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)