動画圧縮の仕組み:Bピクチャー

動画を作りたい

『Bピクチャー』って、動画を小さくするときに使うものですよね?どういう仕組みなんですか?

動画制作専門家

そうですね。動画を圧縮する技術の一つであるMPEGで使われるものです。『Bピクチャー』は、前のコマと後ろのコマとの間の違いだけを記録することで、データ量を減らしています。

動画を作りたい

前のコマと後ろのコマとの違いだけを記録する、というのは具体的にどういうことですか?

動画制作専門家

例えば、ある人が歩いている動画を考えてみましょう。前のコマでは右足が出ていて、後ろのコマでは左足が出ているとします。『Bピクチャー』では、足の動き=左右の足が入れ替わった、という情報だけを記録するのです。 こうすることで、それぞれの映像を丸ごと記録するよりもデータ量が少なくなるのです。

Bピクチャーとは。

動画を小さくするために使われるエムペグという技術の中で、『Bピクチャー』と呼ばれるものがあります。これは、動画の中で、前後のコマの絵と見比べて、変化している部分だけを記録することで、データの量を減らす技術です。 前後のコマとの違いだけを記録するので、とても効率的に動画を小さくすることができます。

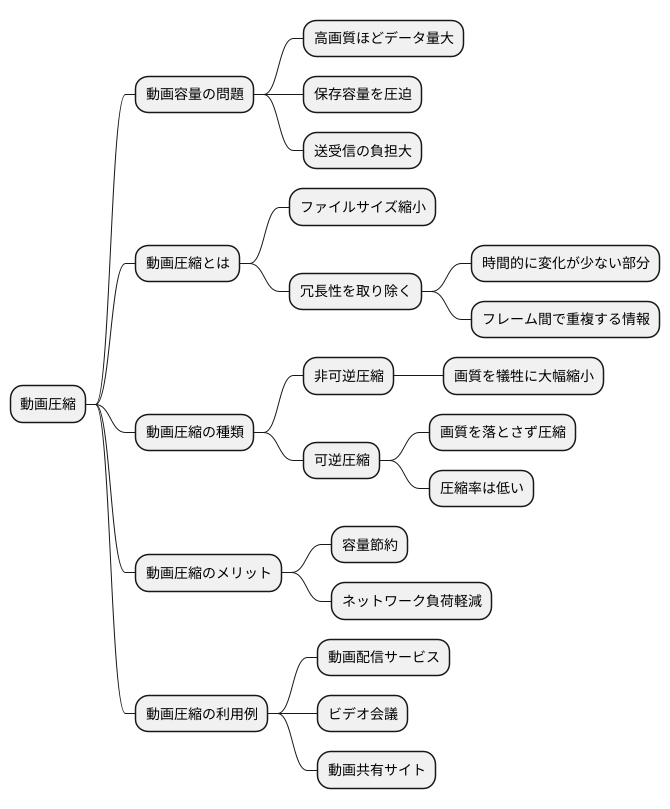

動画圧縮とは

動画を扱う際、その容量の大きさはしばしば問題となります。高画質になればなるほど、動画のデータ量は増え、保存するための記録装置の容量を圧迫したり、ネットワークを通じて送受信する際の負担も大きくなります。この問題を解決するために用いられるのが「動画圧縮」です。動画圧縮とは、特別な技術を用いて動画のファイルサイズを小さくする処理のことを指します。

動画には、実はたくさんの無駄な情報が含まれています。例えば、風景を撮影した動画を考えてみてください。背景にある山や建物は、数秒間ほとんど変化しないはずです。また、連続したフレーム(動画を構成する一枚一枚の画像)の間にも、ほとんど同じ情報が繰り返されています。前のフレームと次のフレームで、人物が少し動いただけならば、背景の大部分は変化していないでしょう。このような時間的に変化の少ない部分やフレーム間で重複する情報は「冗長性」と呼ばれ、動画圧縮ではこの冗長性を取り除くことでファイルサイズを小さくしているのです。

動画圧縮には、大きく分けて二つの種類があります。一つは「非可逆圧縮」と呼ばれるもので、画質をある程度犠牲にする代わりにファイルサイズを大幅に縮小できます。これは、人間の目には気づきにくい情報を削ることで実現されています。もう一つは「可逆圧縮」で、こちらは画質を全く落とさずに圧縮を行います。ただし、非可逆圧縮に比べると圧縮率は低くなります。用途に合わせて、どちらの方法を選ぶかが重要になります。

このように、動画圧縮は、動画データの容量を小さくすることで、記録装置の容量節約やネットワーク負荷の軽減を実現する重要な技術です。インターネットで動画をスムーズに見られるのも、スマートフォンでたくさんの動画を保存できるのも、この動画圧縮技術のおかげと言えるでしょう。動画配信サービスやビデオ会議、動画共有サイトなど、動画圧縮は現代社会の様々な場面で利用されており、なくてはならない技術となっています。

圧縮の様々な方法

動画を小さくするために、様々な方法があります。まるで、荷物を小さくまとめて運ぶように、動画も様々な工夫でデータ量を減らすことができます。このデータ量を減らすことを「圧縮」と言います。

代表的な圧縮方法として、「エムペグ」や「エイチにろくよん」、「エイチにろくご」といったものがあります。これらの名前は、まるで暗号のようですが、それぞれ動画を小さくする特有のやり方を持っているのです。

これらの方法は、動画の連続した画面、つまりコマとコマの間にある関係を利用して、上手に容量を小さくしています。例えば、あるコマと次のコマでほとんど変化がない場合、変化した部分の情報だけを記録することで、データ量を大幅に減らすことができるのです。これは、まるで間違い探しゲームの答えだけを伝えるようなものです。全体を伝えるのではなく、違いだけを伝えれば、伝える情報量は少なくて済みますよね。

また、一つのコマの中にあるデータの類似性を利用して圧縮する方法もあります。例えば、空の青い部分は広い範囲で同じような色をしていることが多いです。このような場合、同じ色の情報をまとめて扱うことで、データ量を減らすことができます。これは、同じ色の積み木をまとめて数えるようなものです。一つ一つ数えるよりも、まとめて数えた方が早く数えられますよね。

動画を小さくする技術は、常に進歩しています。より綺麗な映像を、より小さなファイルサイズで楽しめるように、日々研究開発が行われています。まるで、職人が技術を磨き続けるように、より良い圧縮方法が常に探求されているのです。最近では、人工知能を使った圧縮技術も登場しており、これからの発展がますます期待されています。まるで、魔法のような技術で、動画の世界はこれからも進化し続けるでしょう。

| 圧縮方法のカテゴリ | 具体的な方法 | 説明 | 例え |

|---|---|---|---|

| コマ間の関係を利用 | MPEG | 連続したコマの間で変化した部分の情報だけを記録する | 間違い探しゲームの答えだけを伝える |

| H.264 | |||

| H.265 | |||

| コマ内のデータの類似性を利用 | – | 一つのコマの中にあるデータの類似性を利用して圧縮する | 同じ色の積み木をまとめて数える |

| 最新技術 | AIを使った圧縮技術 | – | 魔法 |

Bピクチャーの役割

動画を小さく軽くするために、色々な方法が使われています。その中の一つに『双方向予測フレーム』と呼ばれる技術があり、よく『Bピクチャー』と呼ばれています。これは、エムペグという動画の縮小方法で重要な役割を果たしています。

Bピクチャーは、時間を遡ったり進めたりしながら、周りのコマと見比べることで小さくできます。具体的には、Bピクチャーの前後にあるコマの情報を使います。Bピクチャーの前にあるコマは『Iピクチャー』や『Pピクチャー』と呼ばれ、後ろにあるコマも同様に『Pピクチャー』や『Iピクチャー』です。これらの前後のコマと、Bピクチャー自身を比べて、違いが少ない部分は記録せずに済ませることで、動画の大きさを減らすことができます。

例えるなら、パラパラめくりの絵を想像してみてください。一枚の絵がIピクチャーだとします。その次の絵は、前の絵とほとんど同じで、少しだけ人物が動いたとします。この少し動いた部分だけを記録するのがPピクチャーです。さらに次の絵は、前の絵と次の絵、両方を参考に作られています。これがBピクチャーです。前の絵と次の絵との間で、何がどう変化したかを記録するだけで済みます。ですから、一枚の絵の情報すべてを記録する必要がなく、データの量が減るのです。

IピクチャーやPピクチャーと比べて、Bピクチャーはより小さくできるため、動画全体の大きさを抑えるのに大きく役立ちます。つまり、Bピクチャーを使うことで、同じ画質の動画をより小さなファイルサイズで保存したり、配信したりすることが可能になるのです。

仕組みの解説

間の絵(Bピクチャー)は、前後の絵を参考に、必要な情報の量を減らす技術です。では、具体的にどのような方法で情報の量を減らしているのでしょうか。

間の絵は、前後の絵を詳しく調べ、画面の中の物がどのように動いたかを推測します。この動きの情報のことを、動きベクトルと言います。画面の中の物がどのように動いたかを表す情報です。間の絵では、この動きベクトルを使って、前後の絵から今の絵を予想します。

もし予想した絵と実際の絵が完全に一致すれば、絵の情報を送る必要はありません。何も変わっていないのですから、改めて情報を送る必要がないわけです。まるで、変わらない日常をいちいち報告する必要がないのと同じです。

しかし、予想した絵と実際の絵に違いがある場合もあります。例えば、画面の中に新しく物が現れたり、物が消えたり、急に動きの速さが変わったりする場合です。このような場合は、予想した絵と実際の絵の違いの情報だけを送ります。違いの情報は、絵全体の情報に比べて少ないため、送る情報の量を大幅に減らすことができます。これは、変更点だけを伝えるメモ書きのようなものです。全体を伝えるよりも、メモ書きの方が短く済みますよね。

このように、間の絵は前後の絵を上手に使って、情報の量を減らしているのです。動きベクトルを使うことで、動きが激しい場面でも効果的に情報の量を減らすことができます。まるで、目まぐるしく変わる状況でも、要点だけをまとめて報告する達人のようです。

他の圧縮技術との関係

動画を小さくするために、いくつかの方法が用いられますが、中でも代表的な技術の一つが、異なる種類の画像を組み合わせる手法です。この手法は、それぞれ役割の異なる「I画像」「P画像」「B画像」の三種類を効果的に配置することで、高画質を維持しながらファイルサイズを縮小します。

まず、「I画像」は、一枚一枚の画像が、その画像の情報だけを使って圧縮されます。言わば、一枚の絵をそのまま保存するようなものです。そのため、他の画像を一切参照しないので、どの場面からでもすぐに再生を開始できます。しかし、一枚の絵をそのまま保存するが故に、他の方式と比べてファイルサイズが大きくなってしまう欠点も持ち合わせています。

次に「P画像」は、一つ前の画像との違いだけを記録することで、ファイルサイズを小さくします。例えば、ある場面から次の場面への変化がわずかであれば、変化した部分の情報だけを記録するイメージです。これにより、I画像に比べてファイルサイズを小さくできます。しかし、再生するためには、その前の画像の情報が必要になります。

最後に「B画像」は、前後の画像の両方を参考に作られます。前後の画像から予測することで、画像を記録する情報量はさらに少なくなります。つまり、P画像よりもさらに高い圧縮率を実現できるのです。しかし、B画像は前後の画像の情報に依存するため、再生するには前後の画像が揃っている必要があります。

これらの三種類の画像を、場面の内容や用途に応じて適切に配置することで、動画全体のファイルサイズと画質のバランスを最適化できます。近年の動画圧縮技術では、このI・P・B画像を基本に、さらに高度で複雑な工夫が凝らされ、驚くほど小さなファイルサイズで高画質な動画を実現できるようになっています。

| 画像の種類 | 仕組み | 特徴 | 長所 | 短所 |

|---|---|---|---|---|

| I画像 | 画像一枚一枚が自身の情報のみで圧縮される | 他の画像を参照しない | どの場面からでも再生可能 | ファイルサイズが大きい |

| P画像 | 前の画像との違いのみを記録 | 前の画像を参照する | I画像よりファイルサイズが小さい | 前の画像の情報が必要 |

| B画像 | 前後の画像を参考に作成 | 前後の画像を参照する | P画像よりさらに高い圧縮率 | 前後の画像の情報が必要 |