音声

音声 動画と音響:変調の役割

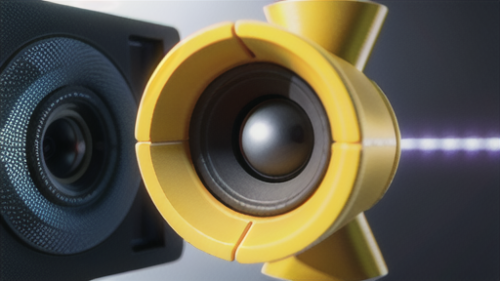

音を光や電気の波に変換する技術、それが変調です。音をそのまま遠くまで届けるのは難しいですが、光や電気を利用すれば、遠くまで情報を伝えることができます。この変換作業こそが変調の役割です。たとえば、昔の映画では、音をフィルムに記録するために光を変調していました。音の波形に合わせて光の強弱を変化させ、フィルムに焼き付けることで、音を光の形で保存していたのです。光が音の情報を運ぶ、まるで魔法のようですね。フィルムを読み取る装置で光の変化を読み取れば、元の音が再現されます。これは当時の技術革新であり、映画の音響表現を大きく進化させる出来事でした。変調は、ラジオ放送にも使われています。ラジオでは、音の情報を電波に乗せて遠くまで届けます。これも変調の働きによるものです。音声の波形に合わせて電波を変調することで、電波が音の情報を伝える役割を果たします。ラジオを受信すると、この変調された電波から元の音声が取り出され、私たちが聞くことができるのです。現代の情報のやり取りに欠かせない光ファイバー通信にも、変調は重要な役割を担っています。光ファイバー通信は、光を使って大量の情報を高速で伝送する技術です。この技術でも、情報を伝えるために光を変調しています。光ファイバーの中を進む光は、情報を乗せて高速で移動し、遠く離れた場所に情報を届けます。実は、私達が普段使っているコンピュータなどのデジタル機器にも、変調の考え方が使われています。コンピュータは、0と1の信号で情報を処理・伝送しますが、この0と1の信号に変換する過程にも変調の技術が応用されています。このように、変調は古い技術から最新の技術まで、様々な場面で活躍している、情報伝達には欠かせない重要な技術なのです。映像制作や音響技術を学ぶ上で、変調の理解は基礎となる重要な要素と言えるでしょう。