規格

規格 アップコンバータで高画質を実現

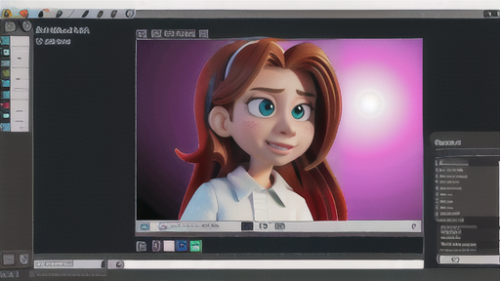

映像をより美しく、よりきめ細かく表示するための装置、それがアップコンバータです。 昔懐かしい、少しぼやけた映像を、現在の鮮やかな高画質映像に変換する、まるで魔法の箱のような働きをします。具体的には、以前のテレビ放送で使われていた信号を、今の高画質テレビ放送の信号に変換します。以前のテレビ放送では、NTSC方式やPAL方式といった信号が使われていましたが、これらの信号は現在のハイビジョン信号に比べて、きめ細やかさに欠けていました。そこで、アップコンバータの出番です。アップコンバータは、これらの昔の信号をハイビジョン信号に変換することで、映像の解像度を向上させ、より鮮明でクリアな映像を作り出します。古い映画フィルムを最新の技術で修復し、美しく蘇らせる作業を想像してみてください。 アップコンバータは、これと似たような役割を映像信号に対して行います。以前はぼんやりとしか見えなかった細部が、アップコンバータを通すことで、驚くほどはっきりと見えるようになります。まるで映像が息を吹き返し、新たな命を吹き込まれたかのようです。アップコンバータは、単に解像度を上げるだけでなく、映像全体の質感を向上させる効果も持っています。 色の鮮やかさ、コントラスト、そして滑らかな動きなど、様々な要素が改善され、より自然で、よりリアルな映像を楽しむことができます。これにより、まるでその場にいるかのような臨場感を味わうことができるでしょう。まさに、映像の世界をより豊かに、より深く楽しむための、欠かせない技術と言えるでしょう。