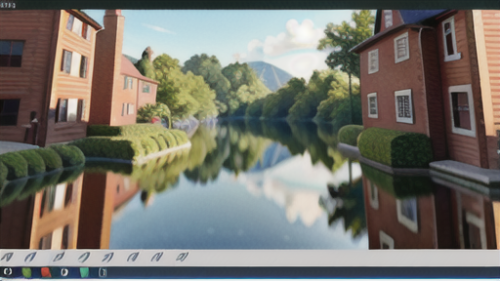

撮影技術

撮影技術 収録終了時に!けつバーの重要性

情報番組や報道番組を作る現場では、常に時間に追われています。刻一刻と変わる出来事に対応するため、素早い編集作業が求められます。特に、事件や事故が起きた直後などは、時間の制限がとても厳しく、撮影した映像を確認したり調整したりする十分な時間が取れないこともよくあります。限られた時間の中で質の高い映像を作るため、様々な工夫が凝らされています。その工夫の一つに「けつバー」というものがあります。けつバーとは、収録した映像の最後に色の付いた帯状の映像(カラーバー)を挟むことを指します。一見すると意味のない映像に思えるかもしれませんが、実は編集作業において重要な役割を担っています。けつバーは、映像の明るさや色の調整、そして編集機器が正しく動作しているかを確認する際に役立ちます。例えば、明るすぎる映像は暗く、暗すぎる映像は明るく調整する必要がありますが、その基準となるのがけつバーです。けつバーの色を見ながら調整することで、どの映像も同じ明るさ、同じ色合いで表示されるように統一することが可能になります。また、編集機器の不具合や設定ミスがあった場合、けつバーの色が本来の色と異なって表示されることがあります。これを確認することで、機器の不具合や設定ミスにいち早く気づくことができ、放送事故を未然に防ぐことができます。このように、けつバーは、最終的な映像の質を保つために欠かせない要素と言えるでしょう。時間に追われる番組制作の現場では、一秒一秒が貴重です。けつバーは、短い時間で効率的に映像の質を確認できるという点で、まさに時間との戦いを強いられる制作現場を支える縁の下の力持ちと言えるでしょう。