撮影技術

撮影技術 動画合成の鍵、RGBクロマキーとは?

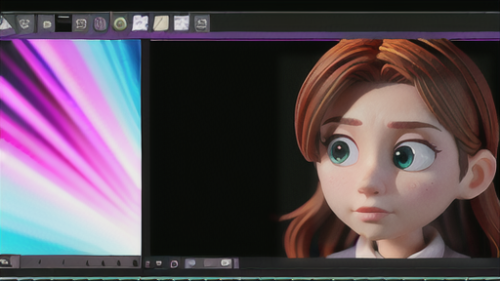

画面に映る不思議な世界、人物が空を飛んだり、太古の恐竜と並んで歩いたり。そんな夢のような光景は、実は「色抜き合成」と呼ばれる技術によって作り出されています。この技術は、特定の色を背景に使い、撮影後にその色だけを消して別の映像と組み合わせることで実現します。よく使われる背景色は青や緑です。例えば、青い布の前に立っている人を撮影し、その映像から青色だけを透明にします。すると、人物だけが綺麗に切り抜かれた状態になります。この切り抜かれた映像を、例えば空を飛んでいる鳥の映像と組み合わせれば、まるでその人が本当に空を飛んでいるかのような映像になるのです。この技術の利点は、現実には撮影が難しい、あるいは不可能な場面を作り出せることです。宇宙空間や深海、危険な場所での撮影も、この技術を使えば安全にスタジオで再現できます。また、大規模なセットを組む必要がないため、制作費を抑えることも可能です。色抜き合成は、テレビ番組や映画だけでなく、ニュース番組の天気予報や、商品紹介動画など、様々な場面で活用されています。背景の色を指定して撮影し、その色を透明にするだけで、まるで魔法のように映像を合成できるこの技術は、映像制作の可能性を大きく広げ、私たちの目に映る世界の幅を広げてくれています。例えば、天気予報では、気象予報士の後ろに天気図を表示するために、緑色の背景で撮影し、緑色を透明にして天気図の映像と合成しています。また、商品紹介動画では、商品を魅力的に見せるために、背景を様々な風景に変化させることができます。このように、色抜き合成は、私たちの生活の中で、様々な形で活躍しているのです。