色彩

色彩 動画の色温度:暖色と寒色の演出

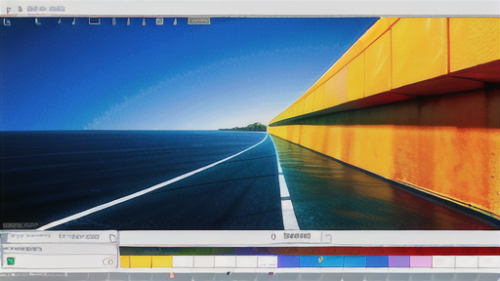

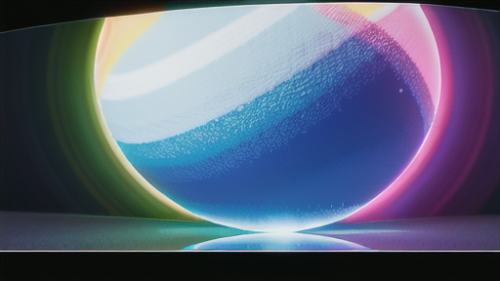

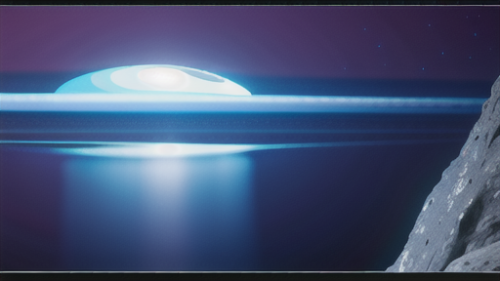

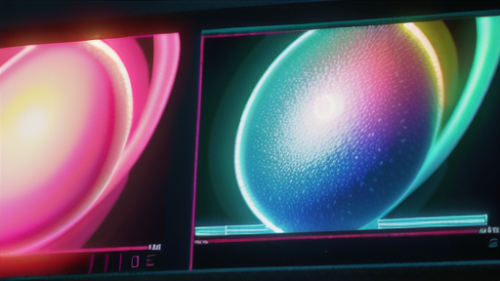

光の色合いを数値で表す方法のことを、色温度といいます。色温度は、光源の温度と対応しており、熱い物体から発せられる光の色がどのように変化するかを表す尺度です。単位にはケルビン(記号K)を用います。色温度が低い光は、赤みを帯びた温かみのある色合いです。たとえば、ろうそくの炎は約1500Kで、柔らかくオレンジ色の光を放ちます。夕焼けの空もまた、低い色温度で表現され、赤やオレンジ色の美しいグラデーションを作り出します。色温度が上がっていくと、光の色は徐々に変化します。2700K程度の電灯は、オレンジ色から黄色みを帯びた温白色へと移り変わります。さらに温度が上がると、5000K前後の太陽光のような自然な白色になり、日中の明るい雰囲気を演出します。色温度が高い光は、青みを帯びた涼しげな色合いです。たとえば、澄み渡った青空の色温度は10000Kを超え、非常に鮮やかな青色に見えます。また、日陰の青白い光も高い色温度で表現され、クールな印象を与えます。映像制作において、色温度は重要な役割を果たします。撮影時の照明の色温度を調整することで、映像全体の雰囲気をコントロールすることができます。温かみのある光でノスタルジックな雰囲気を演出したり、クールな光で都会的な印象を与えたり、色温度を理解し、適切に調整することで、より効果的な映像表現が可能になります。色の変化を数値で捉えることで、狙い通りの色味を再現し、表現の幅を広げることができるのです。