聞こえない音:可聴帯域外の世界

動画を作りたい

先生、「可聴帯域外」って、どういう意味ですか?

動画制作専門家

人間が耳で聞ける音の高さには限界があるよね。その聞ける範囲よりも高い音や低い音のことを「可聴帯域外」の音というんだよ。

動画を作りたい

じゃあ、人間には聞こえない音ってことですか?

動画制作専門家

その通り!人間には聞こえないけど、例えば、犬やコウモリなどは、人間が聞こえない高い音を聞くことができるんだよ。動画制作では、雑音除去などでこの考え方が使われることがあるね。

可聴帯域外とは。

人の耳では聞こえない高い音や低い音のことを指します。

人間の耳の限界

私たちは日常生活で様々な音を耳にしていますが、実際には、耳にしている音は全体の一部でしかありません。まるで、広大な宇宙の一部分だけを見ているようなものです。音の世界にも、私たちには見えない、聞こえない領域が存在します。

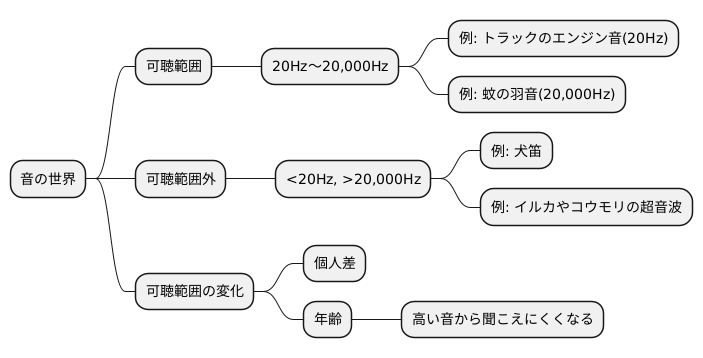

人間の耳には聞こえる音の範囲があり、これを可聴範囲と言います。一般的には、低い音で20ヘルツ、高い音で2万ヘルツまでの範囲とされています。ヘルツとは、1秒間に何回空気が振動するかを表す単位で、この振動数が音の高さとして感じられます。20ヘルツは、大型トラックのエンジン音のような低い音をイメージすると分かりやすいでしょう。一方、2万ヘルツは、蚊の羽音のような非常に高い音です。人間の耳はこの範囲内の音を知覚することができます。

しかし、この可聴範囲外の周波数の音も確かに存在します。これを可聴範囲外の音と呼びます。例えば、犬笛は人間には聞こえませんが、犬には聞こえる周波数の音を出しています。イルカやコウモリなども、人間には聞こえない超音波を使ってコミュニケーションをとったり、獲物の位置を把握したりしています。このように、音の世界は私たちが思っている以上に広く、多様なのです。

さらに、可聴範囲は個人差や年齢によって変化します。特に加齢に伴い、高い音から聞こえにくくなる傾向があります。若い頃は聞こえていた高周波数の音が、年齢を重ねるにつれて聞こえにくくなるのはよくあることです。そのため、同じ音源を聞いていても、人によって聞こえ方が異なる場合があります。ある人には聞こえている音が、別の人には聞こえていないということもあるでしょう。聞こえるか聞こえないかの境界線は、実は一人ひとり異なり、曖昧なものなのです。

聞こえない音の存在

人間の耳には聞こえる音と聞こえない音があります。聞こえる音の範囲は可聴域と呼ばれ、一般的には周波数が20ヘルツから2万ヘルツの音です。この範囲外の低い音は低周波音、高い音は超音波と呼ばれ、通常、人間の耳では感知できません。しかし、聞こえないからといって、これらの音が存在しないわけではありません。可聴域外の音も、様々な場面で利用され、自然界でも重要な役割を担っています。

例えば、医療現場では超音波が画像診断に活用されています。超音波検査装置から発せられた超音波は、体内の臓器や組織で反射し、その反射波を画像化することで、体内の様子を詳しく調べることができます。お腹の中の赤ちゃんの様子を見るエコー検査も、この超音波の技術を利用したものです。また、一部の動物たちは、人間には聞こえない超音波を使ってコミュニケーションをとっています。イルカやコウモリは、超音波を発することで周囲の環境を認識したり、仲間と連絡を取り合ったりしています。暗闇でも自由に飛び回ることができるコウモリは、超音波を発して、その反射音によって障害物を避け、獲物の位置を正確に捉えているのです。

犬笛は、人間には聞こえない高周波数の音を発する道具です。犬は人間よりも高い周波数の音を聞くことができるため、犬笛の音に反応して行動することができます。そのため、犬笛は犬の訓練に広く利用されています。人間には聞こえないため、周囲に迷惑をかけることなく犬に指示を出すことができるのです。このように、可聴域外の音は、私たちの生活の様々な場面で役立っています。

自然界には、人間には聞こえない音を巧みに利用している生き物が他にもたくさんいます。例えば、ゾウは低周波音を使って遠く離れた仲間とコミュニケーションをとっていると考えられています。また、昆虫の中には、超音波を使って獲物を探知したり、交尾相手を見つけたりする種類もいます。私たち人間は、普段意識することはありませんが、常に様々な音に囲まれて生活しています。その中には、聞こえる音だけでなく、聞こえない音も含まれているのです。聞こえない音にも様々な種類があり、それぞれ重要な役割を担っていることを理解することで、私たちの周りの世界をより深く知ることができるでしょう。

| 音の種類 | 周波数 | 用途・役割 | 例 |

|---|---|---|---|

| 可聴音 | 20Hz~20,000Hz | 人間が聞くことができる音 | 音楽、会話など |

| 低周波音 | 20Hz未満 | 人間には聞こえない低い音 | ゾウのコミュニケーション |

| 超音波 | 20,000Hz超 | 人間には聞こえない高い音 | 医療用画像診断、イルカ・コウモリのコミュニケーション、犬笛 |

動画制作と音

動画を作る上で、映像と同じくらい大切と言えるのが音です。音は動画に様々な効果をもたらし、見る人の感じ方や印象を大きく変える力を持っています。例えば、効果音を加えることで、映像だけでは伝わりにくい場面の状況や雰囲気をより鮮明に表現することができます。車が急ブレーキをかける音や、ドアが勢いよく閉まる音、風の音、雨の音など、効果音は動画に現実味や臨場感を与え、見る人を物語の世界へと引き込みます。

また、背景音楽も動画の雰囲気作りに大きく貢献します。明るい音楽を使うことで楽しい気分を表現したり、落ち着いた音楽で感動的な場面を盛り上げたり、場面に合わせた音楽を選ぶことで、より感情的な表現が可能になります。音楽は動画全体を彩り、見る人の心に深く響く作品へと昇華させる力を持っています。

さらに、動画制作者は音の大きさの調整にも細心の注意を払っています。例えば、会話の場面では、話し声が聞き取りやすいように調整し、効果音や背景音楽の音量は抑え気味にするなど、それぞれの音のバランスを緻密に調整することで、見やすく、そして心地よい動画を作り上げていきます。音の大きさ一つで、動画の見やすさが大きく変わるため、動画制作者は常に視聴者の立場に立って音作りに取り組んでいます。

このように、動画制作において音は映像と同じくらい重要な要素であり、音の演出によって動画の完成度は大きく左右されます。動画制作者は、音の選定から編集、大きさの調整まで、様々な工夫を凝らすことで、見る人に最高の体験を届けようと日々努力しています。まさに音は動画に命を吹き込む大切な要素と言えるでしょう。

| 音の種類 | 効果 | 具体例 |

|---|---|---|

| 効果音 | 動画に現実味や臨場感を与える | 車の急ブレーキ音、ドアが閉まる音、風や雨の音 |

| 背景音楽 | 動画の雰囲気作りに貢献し、感情的な表現を可能にする | 明るい音楽で楽しい気分、落ち着いた音楽で感動的な場面 |

| 音量調整 | 動画の見やすさ、心地よさを左右する | 会話シーンで話し声を聞き取りやすく、効果音やBGMは控えめにする |

可聴帯域外の可能性

人の耳で聞くことのできる範囲の音以外にも、様々な音の世界が広がっています。この聞こえない音の世界を活用することで、動画制作はさらに豊かな表現を獲得できる可能性を秘めています。

例えば、人の耳には聞こえない高い音や低い音を動画に加えることで、視聴者の感情に影響を与えることができます。低音は恐怖感や不安感を、高音は緊張感や高揚感などを高める効果があるとされています。これらの音を映像と組み合わせることで、より深い感情の起伏を表現し、視聴者の心に強く訴えかける動画を作り出すことができるでしょう。

また、特定の生き物にしか聞こえない音を利用することで、動物を対象とした動画制作にも新たな可能性が広がります。例えば、犬や猫にしか聞こえない音を動画に組み込むことで、動物たちの行動や感情に変化を与えることができるかもしれません。このような今までにない視点を取り入れることで、動物たちの魅力をより深く伝える動画制作が可能になるでしょう。

音響技術の進歩によって、これらの聞こえない音をより精密に操ることが可能になってきています。聞こえない音を自在に制御し、その効果を正確に検証することで、より効果的な表現方法を確立できるはずです。今後、聞こえない音の活用は動画制作の新たな表現手法として、ますます発展していくことが期待されます。まるで魔法のような、聞こえない音の力を活かした、魅力的な動画表現が次々と生まれてくることでしょう。

| 音の種類 | 効果 | 動画制作への応用 |

|---|---|---|

| 人の耳には聞こえない高い音 | 緊張感や高揚感を高める | 映像と組み合わせることで、深い感情の起伏を表現し、視聴者の心に強く訴えかける動画を作り出す。 |

| 人の耳には聞こえない低い音 | 恐怖感や不安感を高める | |

| 特定の生き物にしか聞こえない音 | 動物の行動や感情に変化を与える | 動物を対象とした動画制作において、今までにない視点を取り入れることで動物の魅力をより深く伝える。 |

今後の展望

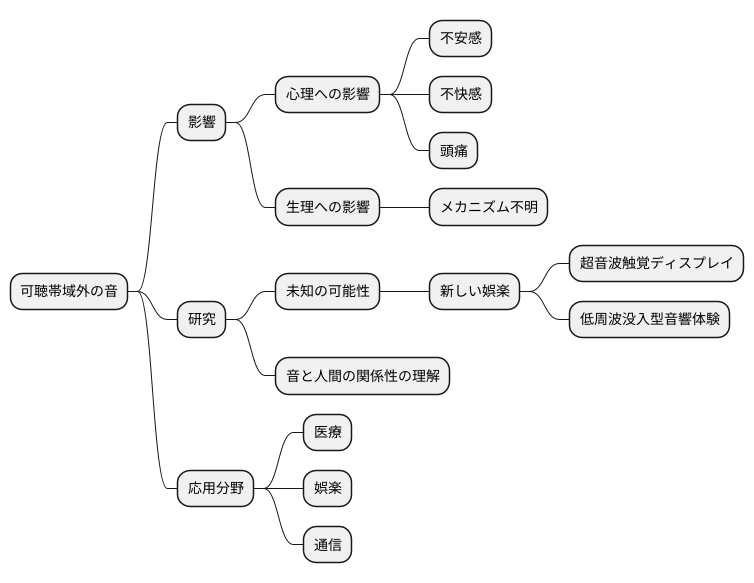

人間が耳で聞くことができる音の範囲は限られていますが、その範囲外の周波数を持つ音、つまり可聴帯域外の音も世界には存在しています。これらの音は、普段私たちが意識することはほとんどありませんが、実は私たちの心や体に影響を及ぼしている可能性があるのです。この未知なる音の世界を探る研究は、現在も精力的に行われています。

可聴帯域外の音が、人間の心理や生理にどのような影響を与えるのかについては、まだ解明されていない点が数多く残されています。例えば、超高周波の音を聞くと、一部の人々は不快感や頭痛を感じることが報告されていますが、そのメカニズムは完全には解明されていません。また、低周波の音は、時に私たちの気分を不安定にさせることがあるとも言われています。これらの現象を科学的に解明することで、音と人間の関係性について、より深い理解が得られると期待されています。

今後の研究によって、可聴帯域外の音が秘めている未知の可能性が明らかになることが期待されます。もしかすると、今はまだ想像もつかないような全く新しい娯楽が、可聴帯域外の周波数帯域を利用することで生まれるかもしれません。例えば、超音波を使った触覚ディスプレイや、低周波を使った没入型の音響体験などが考えられます。このような技術革新は、私たちの生活を大きく変える可能性を秘めています。

私たちは、音の世界を探求し続けることで、新しい発見や感動を体験できるはずです。可聴帯域外の研究は、私たちが音の世界をより深く理解する上で重要な役割を果たしていくことでしょう。そして、その研究成果は、医療、娯楽、通信など、様々な分野への応用が期待されています。音の研究は、私たちの未来をより豊かで刺激的なものにしてくれるでしょう。