ラウドネス・コントロールで快適な音作り

動画を作りたい

先生、「ラウドネス・コントロール」って、どういう意味ですか? 音が小さいときに、低い音と高い音を大きくするって書いてあるんですけど、なんでそんなことをするんですか?

動画制作専門家

いい質問だね。人間の耳は、音が小さい時は、低い音と高い音が聞き取りにくくなる性質があるんだ。だから、小さい音でもしっかり聞こえるように、低い音と高い音を強調する必要があるんだよ。それが「ラウドネス・コントロール」の目的だよ。

動画を作りたい

なるほど。じゃあ、テレビの音量を小さくした時に、低音と高音が強調されるのは、ラウドネス・コントロールのおかげってことですか?

動画制作専門家

その通り! テレビや音楽プレーヤーなどには、この機能が搭載されていることが多いんだよ。音量が小さくなっても、バランス良く聞こえるように工夫されているんだね。

ラウドネス・コントロールとは。

動画を作るときに使われる『ラウドネス・コントロール』という言葉について説明します。音の大きさが小さいとき、人間の耳では低い音と高い音が聞き取りにくくなります。そこで、低い音と高い音を大きくする技術のことを『ラウドネス・コントロール』と言います。

はじめに

動画作りにおいて、音の良し悪しは、映像の良し悪しと同じくらい大切です。どんなに素晴らしい映像でも、音が小さすぎたり、大きすぎたり、部分ごとに音量が違ったりすると、見ている人は動画に集中できません。せっかくの動画も台無しです。そこで、今回は、動画の音質を整える上で欠かせない「大きさの調整」について説明します。この調整を理解し、正しく使うことで、見ている人が心地よく感じる動画を作ることができます。

まず、「大きさの調整」とは何かというと、動画全体の音量を一定の大きさに揃えることです。テレビ番組を切り替えたときに、ある番組は音が大きく、別の番組は音が小さいという経験はありませんか?これは、番組によって音量の基準が異なることが原因です。動画も同じで、シーンによって音量がバラバラだと、見ている人は音量調整に気を取られてしまいます。「大きさの調整」を行うことで、このような問題を防ぎ、どの場面でも聞きやすい音量で動画を届けることができます。

この調整には、色々な方法があります。例えば、音声編集ソフトの中には、自動で全体の音量を調整してくれる機能を持つものもあります。また、音量のピーク(最大値)を一定の値に抑えることで、音割れを防ぎ、聞き取りやすい音を作ることも大切です。さらに、BGMや効果音の音量を調整することで、ナレーションやセリフを聞き取りやすくすることも重要です。

「大きさの調整」は、動画の音質を管理するための基本的な作業ですが、視聴者の快適な視聴体験に大きく影響する重要な要素です。今回紹介した調整方法を参考に、ぜひ動画制作に取り入れてみてください。より質の高い動画制作に役立つはずです。

| 調整の目的 | 調整内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 動画全体の音量を一定にする | 動画全体の音量を一定の大きさに揃える | 視聴者が音量調整に気を取られることなく、動画に集中できる |

| 音割れを防ぐ | 音量のピーク(最大値)を一定の値に抑える | 聞き取りやすい音になる |

| ナレーションやセリフを聞き取りやすくする | BGMや効果音の音量を調整する | ナレーションやセリフが明瞭になる |

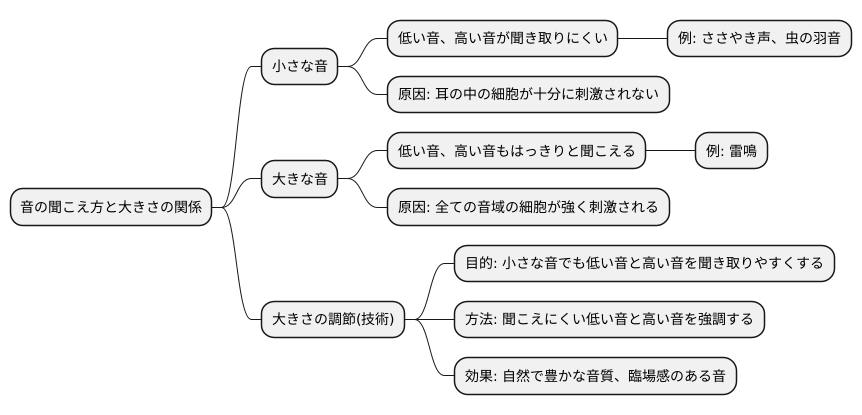

人間の耳の特性

私達の耳は、音の大きさによって聞こえ方が変わるという、興味深い特徴を持っています。小さな音で聞いている時には、低い音と高い音が聞き取りにくくなります。例えば、ささやき声で話されると、声のトーンがぼんやりとしか分からなかったり、小さな虫の羽音は全く聞こえなかったりすることがあります。これは、私達の耳の中にある、音を感じ取る細胞の働きと関係があります。音が小さい時は、低い音や高い音を感じ取る細胞が十分に刺激されず、脳に信号がうまく伝わらないのです。

反対に、大きな音で聞いている時は、低い音も高い音もはっきりと聞こえます。例えば、雷鳴のような大きな音は、低い響きから鋭い高音まで、全てが鮮明に聞こえます。これは、大きな音によって、あらゆる音域を感じ取る細胞が強く刺激されるからです。このように、私達の耳は、音の大きさによって、感じ取る音の範囲が変化するのです。このため、小さな音で音楽や映像を再生すると、全体的に音がこもったように聞こえてしまいます。低い音の重みや高い音のきらびやかさが失われ、平坦で奥行きのない音になってしまうのです。

このような人間の耳の性質を踏まえて、「大きさの調節」という技術が開発されました。この技術は、小さな音で再生している時でも、低い音と高い音を聞き取りやすくする工夫が凝らされています。小さな音の時でも、音楽や映像を本来の音のバランスで楽しめるように、聞こえにくい低い音と高い音を強調することで、自然で豊かな音質を実現しているのです。まるで、小さな音で聞いているのに、実際には大きな音で聞いているかのような、臨場感のある音を体験することができます。

ラウドネス・コントロールの仕組み

人の耳は、音が小さいと、低い音や高い音を聞き取りにくくなります。例えば、ささやき声で音楽を聴くと、ドラムやベースの低い音、シンバルやシンセサイザーの高い音が聞こえにくくなります。ラウドネス・コントロールは、この性質を考慮して開発された技術です。

ラウドネス・コントロールは、小さな音で聴いている時に、低い音と高い音を強調することで、音のバランスを整えます。テレビの音量を下げて聞いている時を想像してみてください。ラウドネス・コントロールが作動すると、低い音と高い音が強調され、すべての音が聞こえやすくなります。まるで、小さな音量でも、適切な音量で聞いているかのような感覚になります。

音量を上げていくと、この強調効果は徐々に弱まります。大きな音で聞いている時は、もともと低い音も高い音も聞き取りやすいので、過剰な強調は必要ありません。音量が大きくなるにつれて、自然な音質に近づいていきます。

ラウドネス・コントロールの仕組みは、音響機器の中に組み込まれた、音質を調整する装置のようなものです。この装置は、音量に合わせて、低い音と高い音を調整する働きをします。小さな音量の時は、低い音と高い音を大きく持ち上げ、音量が大きくなるにつれて、持ち上げる量を小さくしていきます。

このように、ラウドネス・コントロールは、どんな音量でも、バランスの取れた、聞き取りやすい音質を提供するための技術です。小さな音で音楽を聴くことが多い方や、夜間にテレビを見る方にとっては、特に便利な機能と言えるでしょう。

| 音量 | 低音/高音 | ラウドネス・コントロール | 聞こえ方 |

|---|---|---|---|

| 小さい | 聞こえにくい | 強調 | バランスが整う、聞き取りやすい |

| 大きい | 聞こえやすい | 強調効果弱 | 自然な音質 |

動画制作への応用

動画制作において、音の大きさを整えることはとても大切です。音の大きさを整えることを「ラウドネス・コントロール」と言います。この技術を使うことで、見る人は音の大きさを小さくしても、バランスの取れた良い音で動画を楽しむことができます。

例えば、夜に耳栓で動画を見る時、音の大きさを小さくすることが多いと思います。周りの人に迷惑をかけたくない、または自分の耳を守りたいという理由で、自然と音は小さくなります。このような状況でも、ラウドネス・コントロールがちゃんと使われていれば、低い音や高い音が聞こえにくくなることなく、心地よく動画を見ることができます。小さな音もクリアに聞こえるようになるので、動画全体がよりリアルに感じられます。

具体的に説明すると、映画のワンシーンを考えてみましょう。静かな夜のシーンで、遠くの虫の音や風の音、登場人物のささやき声など、小さな音がたくさん入っています。ラウドネス・コントロールがないと、全体の音量を小さくした時に、これらの小さな音はかき消されてしまいます。せっかくの臨場感が失われ、物足りない印象を与えてしまうかもしれません。しかし、ラウドネス・コントロールを適用することで、全体の音量を小さくしても、これらの小さな音はしっかりと聞こえるようになります。遠くの虫の音や風の音、ささやき声など、細かな音まで感じ取ることができ、より深く物語に入り込むことができるでしょう。

また、動画の種類によっては、効果音も重要です。例えば、ゲーム実況動画では、爆発音や攻撃音など、様々な効果音が使われます。これらの効果音は、迫力や臨場感を出すために欠かせない要素です。ラウドネス・コントロールによって、全体の音量を小さくしても、これらの効果音はしっかりと聞こえるため、視聴者はゲームの世界観により没頭することができます。

このように、動画制作においてラウドネス・コントロールは、視聴者の視聴体験を向上させるために非常に重要な役割を果たしています。音の大小のバランスを整えることで、小さな音から大きな音まで、すべての音をクリアに届けることができます。これにより、動画の臨場感を高め、視聴者をより深く物語の世界へと引き込むことができるのです。

適切な設定

動画の音量調整は、見る動画の種類や、見る場所の環境によって大きく変わってきます。例えば、静かな部屋で見るのと、電車の中のような騒がしい場所でみるのとでは、適した音量が全く違いますよね。だから、動画編集ソフトを使って、動画の音量を細かく調整することがとても大切なんです。

動画編集ソフトには音量を自動調整してくれる機能、いわゆるラウドネス・コントロールという機能が備わっているものが多いです。この機能をうまく使うことで、どの環境でも聞きやすい動画を作ることができます。

一般的には、音量が小さいときには低い音と高い音を少し強めにするのが良いとされています。逆に、音量が大きいときには、その強調を弱くしていきます。小さな音で聞いている時には、低い音や高い音が聞こえにくくなってしまうので、少し強調することでバランスをとるわけです。そして、大きな音で聞いている時には、音が強調されすぎると耳にうるさく感じてしまうので、その強調を弱くするのです。

この低い音と高い音を強調する効果は、ちょうど料理の味付けと同じように、加減が大切です。あまりにも強調しすぎると、本来の音とは違う、不自然な音に聞こえてしまうことがあります。料理で例えるなら、塩辛くなりすぎたり、甘すぎたりするようなものです。だから、色々な調整を試してみて、ちょうど良いバランスを見つけることが重要です。

動画をどんな場所で見てほしいか想像しながら、実際に音を何度も聞き比べて、一番良い設定を見つけていきましょう。例えば、イヤホンで聞くことを想定しているのか、それともテレビのスピーカーで聞くことを想定しているのか、などです。

色々な設定を試して、自分の動画にぴったりの音量バランスを見つけることで、より多くの人に見やすく、聞きやすい動画を作ることができるでしょう。

| 状況 | 音量調整 | 詳細 |

|---|---|---|

| 音量小 | 低音・高音強め | 小さい音だと低音・高音が聞こえにくいので、強調してバランスをとる |

| 音量大 | 低音・高音弱め | 音が強調されすぎると耳障りなので、強調を弱める |

| 全般 | 調整はほどほどに | 強調しすぎると不自然な音になる |

まとめ

動画の音量調整は、動画の出来栄えを左右する重要な要素です。この音量調整をより効果的に行うための技術が、ラウドネス・コントロールです。これまでの音量調整は、音の最大値だけを基準にしていましたが、ラウドネス・コントロールは人間の耳の特性を考慮に入れています。人間の耳は、周波数帯によって音の大きさを differently 感じ取ります。また、低い音や高い音よりも、中音域の音を大きく感じます。ラウドネス・コントロールは、このような人間の聴覚特性を踏まえて、人が感じる音量の大きさを基準に調整を行います。

この技術を用いることで、視聴者は音量設定に関わらず快適に動画を視聴できるようになります。例えば、テレビの音量を小さく設定している場合でも、従来の音量調整では音が聞こえにくかった場面も、ラウドネス・コントロールが適用されていれば、はっきりとした音で聞き取ることが可能になります。逆に、音量を大きく設定している場合でも、突然大きな音が鳴って驚くようなこともなくなります。つまり、視聴環境に左右されない安定した音量で動画を楽しめるようになるのです。

動画制作者は、視聴者の視聴体験を向上させるために、ラウドネス・コントロールの仕組みと効果を理解し、積極的に活用していく必要があります。視聴者の視聴環境を想定し、最適な設定を施すことで、より質の高い動画制作が可能になります。視聴者がどんな音量で動画を視聴していても、常に快適な音量で楽しめるように配慮することで、動画の完成度は格段に向上するでしょう。ラウドネス・コントロールは、視聴者にとって快適な視聴体験を提供するための重要な技術と言えるでしょう。

| 従来の音量調整 | ラウドネス・コントロール |

|---|---|

| 音の最大値を基準 | 人間の耳の特性を考慮 人が感じる音量の大きさを基準 |

| 音量設定によって聞こえやすさが変わる | 音量設定に関わらず快適に視聴可能 |

| 音量設定によっては、音が聞こえにくい、または突然大きな音が鳴る | 視聴環境に左右されない安定した音量 |