動画と音の世界:変換の仕組み

動画を作りたい

先生、『AD変換』ってよく聞くんですけど、動画制作でどういう意味なんですか?

動画制作専門家

そうだね。『AD変換』はアナログの信号をコンピュータで扱えるデジタルの信号に変換すること、またはその逆のことだよ。動画制作では、マイクで拾った音やカメラで捉えた光を、コンピュータで編集できるようにデジタルデータに変換する際に使われているんだ。

動画を作りたい

つまり、マイクの音やカメラの映像をコンピュータで扱えるようにするってことですね!でも、変換すると何か変わるんですか?

動画制作専門家

良い質問だね。変換の過程で、音や映像の情報の一部が簡略化されることがある。だから、元のアナログ信号と全く同じではないけれど、コンピュータで編集したり保存したりできるようになるメリットの方が大きいんだ。

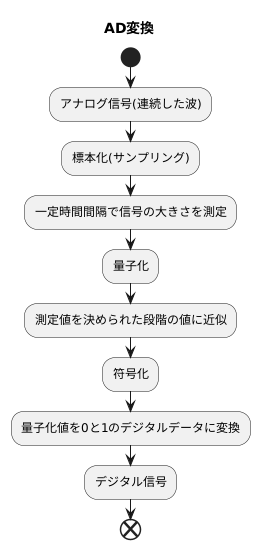

AD変換とは。

動画を作る上で『AD変換』という言葉が出てきます。これは、マイクで拾った音やカメラで捉えた映像のような、元は連続して変化する信号を、コンピュータが扱えるように数字の信号に変換する処理のことです。また、この逆の処理も含みます。

変換の基礎知識

私たちの身の回りには、実に様々な音や映像が存在しています。鳥のさえずり、風の音、街の喧騒、そして、美しい風景や躍動するスポーツシーンなど、これらの音や映像は、私たちの生活を豊かに彩る大切な要素です。これらの音や映像は、本来、アナログ信号と呼ばれる連続した波の形で存在しています。例えば、マイクで音を拾う際には、空気の振動というアナログ信号を捉えています。また、カメラで光を捉える際にも、光の強弱というアナログ信号を捉えているのです。しかし、コンピュータでこれらの音や映像を処理するためには、アナログ信号をデジタル信号に変換する必要があります。デジタル信号とは、0と1の組み合わせで表現される、飛び飛びの値を持つ信号のことです。この変換のことを、アナログ・デジタル変換(AD変換)と呼びます。AD変換は、現代の音声技術や映像技術には欠かせない、大変重要な処理過程です。

AD変換は、具体的にどのような仕組みで行われているのでしょうか?まず、アナログ信号を一定の時間間隔で区切り、その時点での信号の大きさを測定します。これを標本化(サンプリング)と呼びます。次に、測定した信号の大きさを、決められた段階の値に近似させます。この段階の数が多ければ多いほど、元のアナログ信号に近い値で表現できます。これを量子化と呼びます。最後に、量子化された値を0と1のデジタルデータに変換します。これが符号化と呼ばれる処理です。このように、AD変換は、標本化、量子化、符号化という3つの段階を経て行われます。AD変換によってデジタルデータ化された音や映像は、コンピュータで自由に編集したり、保存したりすることが可能になります。例えば、音声データであれば、音量を調整したり、ノイズを除去したり、エフェクトをかけたりといった編集作業が容易に行えます。また、映像データであれば、明るさやコントラストを調整したり、不要な部分を切り取ったり、特殊効果を加えたりといった編集作業が可能です。AD変換は、私たちが普段何気なく利用している様々な機器の中で活躍しています。例えば、スマートフォンやデジタルカメラ、パソコン、テレビなど、様々な電子機器に組み込まれており、現代社会を支える重要な技術となっています。

変換の仕組み

アナログからデジタルへの変換、その仕組みを詳しく見ていきましょう。この変換は、二つの段階を経て行われます。まず「標本化」と呼ばれる工程では、時間の流れを一定の間隔で区切り、その都度アナログ信号の値を読み取ります。この読み取り間隔を「標本化周波数」と言い、この周波数の値が高いほど、元のアナログ信号により近いデジタル信号が得られます。例えば、音声信号をデジタル化する際、標本化周波数を高く設定すれば、より元の音に忠実な記録が可能になります。

次に「量子化」という工程に進みます。標本化で得られたアナログの値は、最も近いデジタルの値に置き換えられます。デジタルの値は「ビット数」という単位で表され、このビット数が多いほど、きめ細かい表現が可能になります。標本化で得られた値を、ビット数に応じた段階に当てはめていく作業をイメージすると分かりやすいでしょう。例えば、色の濃淡をデジタル化する場合、ビット数が多ければ、微妙な色の違いも表現できます。少ない場合は、色の変化は大まかになり、滑らかなグラデーションを表現することは難しくなります。

標本化と量子化、この二つの工程を経て、連続的に変化するアナログ信号は、コンピュータが理解し処理できるデジタル信号へと変換されます。私たちの身の回りにあるデジタル機器、例えば、音楽プレーヤーや録音機、デジタルカメラなどは、この変換技術を利用して、音や画像、映像などをデジタルデータとして記録・再生しています。この変換技術は、現代の情報化社会を支える重要な基盤技術と言えるでしょう。

動画における変換

動画を作る上で、信号をアナログからデジタルへと変換する技術は欠かせません。

ビデオカメラで撮影した映像は、元々は電気信号の強弱で表現されるアナログの状態です。この状態では、コンピュータで扱うことができません。そこで、アナログ信号をデジタル信号に変換する作業が必要になります。この変換処理こそが、動画制作において重要な役割を担っているのです。

デジタル化とは、連続したアナログ信号を一定の時間間隔で数値データとして記録する作業です。この時間間隔を細かく設定するほど、より元の映像に忠実なデータを得られます。この時間間隔のことを「サンプリング周波数」と言い、単位はヘルツで表されます。例えば、1秒間に4万8千回数値データを取得する場合、サンプリング周波数は48キロヘルツとなります。

また、一度に取得するデータ量も画質に影響を与えます。データ量が多いほど、色の濃淡や明るさの変化をより細かく表現できます。このデータ量を「ビット数」や「量子化ビット数」と呼びます。

近年の動画は、高画質・高音質が求められています。そのため、変換技術の精度向上も進んでいます。サンプリング周波数やビット数を高く設定することで、より元の映像に近い高品質なデジタルデータを得ることが可能になります。こうして高精度のデジタルデータを得ることで、編集作業や保存、配信など、様々な用途で活用できる高品質な動画制作が可能となるのです。

音声における変換

音を扱うには、音を電気信号に変換する作業が欠かせません。マイクを使って録音した音は、空気の振動というアナログの形で存在しています。このアナログ信号を、計算機で扱えるデジタル信号に変換する過程が重要になります。この変換処理によって、録音した音を計算機で編集したり、CDや音楽データとして保存したりすることができるようになります。

このアナログからデジタルへの変換において、二つの重要な要素があります。一つは「どれくらいの頻度で音を記録するか」を表す「標本化周波数」です。もう一つは「どれだけの細かさで音を記録するか」を表す「量子化ビット数」です。

音楽CDでは、一般的に44.1キロヘルツの標本化周波数と16ビットの量子化ビット数が使われています。これは、人間の耳で聞こえる音の範囲を十分に捉えることができる精度です。44.1キロヘルツとは、一秒間に44100回の音の情報を記録することを意味し、16ビットとは、音の強弱を65536段階で表現できることを意味します。

近年では、「高解像度音声」と呼ばれる、より高音質な音声形式が広まっています。これは、CDよりも高い標本化周波数と量子化ビット数で録音・再生することで、より原音に近い、臨場感あふれる音楽体験を可能にする技術です。例えば、96キロヘルツの標本化周波数と24ビットの量子化ビット数で記録された音は、CDよりもはるかにきめ細かく音を再現できます。これにより、演奏の微妙なニュアンスや空気感までもが伝わり、まるでコンサートホールにいるかのような体験ができます。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 音のデジタル化 | 音を電気信号に変換し、計算機で扱えるデジタル信号に変換する過程。 | マイク録音 → デジタル変換 |

| 標本化周波数 | どれくらいの頻度で音を記録するか。単位はヘルツ(Hz)。 | CD:44.1kHz 高解像度音声:96kHz |

| 量子化ビット数 | どれだけの細かさで音を記録するか。単位はビット。 | CD:16ビット 高解像度音声:24ビット |

| 高解像度音声 | CDよりも高い標本化周波数と量子化ビット数で録音・再生する高音質音声形式。 | 96kHz/24ビット |

変換の未来

近ごろの技術の進歩は目覚ましく、様々な物が新しく便利になっています。中でも、情報を伝えるための技術である、アナログ信号をデジタル信号に変換する技術、いわゆるアナログ・デジタル変換、略してAD変換の技術も、日々進化を続けています。このAD変換の技術の進展は、私たちの生活をより豊かに彩る様々な恩恵をもたらしています。

まず、動画や音声の質が向上していることが挙げられます。音楽や映画を楽しむ際、より高精度なAD変換が行われることで、以前は聞き取れなかった繊細な音や、見逃していた細かい映像の表現までが、鮮明に再現されるようになりました。まるで、その場にいるかのような臨場感を味わうことができるようになったのです。

AD変換はエンターテイメント分野だけでなく、医療や計測といった様々な分野でも活躍しています。例えば、病院で使われている心電図やMRIといった医療機器は、AD変換によって体の状態を正確に数値化し、医師の診断を助けています。また、工場などで使われている計測機器も、AD変換によって製品の品質を細かくチェックし、安定した品質を保つ役割を担っています。

これから先の未来では、あらゆる物がインターネットにつながる、いわゆる「もののインターネット」、略してIoTの普及が進むと予想されています。身の回りの様々な機器がインターネットにつながることで、集められるデータの量は飛躍的に増え、そのデータを処理するためにAD変換の重要性はさらに高まっていくでしょう。例えば、温度や湿度、明るさといった様々な情報をセンサーで感知し、それをデジタルデータに変換することで、私たちの生活をより快適にするための様々なサービスが生まれると考えられます。

より性能が高く、かつ電気をあまり使わない、省電力なAD変換技術の開発こそが、これからの技術革新を支える重要な鍵となるでしょう。日夜研究開発に取り組む技術者たちの努力によって、AD変換技術はますます進化し、私たちの未来をより明るく照らしてくれると信じています。

| 分野 | AD変換技術の活用例 | 効果 |

|---|---|---|

| エンターテイメント | 動画や音声の高品質化 | 臨場感のある体験 |

| 医療 | 心電図、MRIなど | 正確な診断 |

| 計測 | 製品の品質チェック | 品質の安定化 |

| IoT | センサーデータのデジタル化 | 生活の快適化 |

変換とその逆

音声や映像といった人の五感で感じるものは、元々は自然界にある連続した値を持つ情報、つまりアナログ情報です。これを電子機器で扱うためには、デジタル情報に変換する必要があります。これがアナログ・デジタル変換、略してAD変換です。これまでAD変換について詳しく見てきましたが、その反対の変換、つまりデジタル・アナログ変換、DA変換についても考えてみましょう。DA変換は、電子機器で処理されたデジタル情報を、再びアナログ情報に戻す技術です。コンピュータの中で計算されたデジタルの音声情報を、スピーカーから流れる音として聞く時、あるいはデジタルの映像情報を画面に映し出す時、必ずDA変換が行われています。

なぜデジタル情報をアナログ情報に戻す必要があるのでしょうか?それは、私たちの耳や目は、アナログ情報しか受け取ることができないからです。どんなに高性能なコンピュータで処理されたデジタル情報でも、最終的には人間が感じ取れるアナログ情報に変換されなければ意味がありません。ですから、DA変換はAD変換と同様に、現代の電子機器に欠かせない技術なのです。

DA変換は、デジタルの数字列を、対応するアナログの電気信号に変換する仕組みです。例えば、数字が大きいほど電圧が高くなるように変換することで、音の大きさや明るさを表現します。この変換を正確に行うためには、高度な技術が必要です。

AD変換とDA変換は、まさに表裏一体の関係にあります。AD変換でいかに正確にアナログ情報をデジタル情報に変換しても、DA変換の精度が悪ければ、元のアナログ情報とは異なるものになってしまいます。反対に、DA変換の精度が良くても、AD変換の精度が悪ければ同じことが起こります。高品質な音声や映像体験を実現するためには、AD変換とDA変換、両方の技術が共に進化していく必要があるのです。より自然でリアルな音声、より鮮やかで精細な映像は、これらの技術の進歩によって支えられています。