動画制作の要!円滑な意思疎通を支える連絡回線

動画を作りたい

『番組制作のために各部署を結ぶ連絡用回線』という意味の『intercomunication』って、どういうものですか?

動画制作専門家

簡単に言うと、番組制作現場で使われる連絡用の専用回線のことだよ。例えば、ディレクターがカメラマンに指示を出したり、スタジオと調整室でやり取りしたりするために使われるんだ。

動画を作りたい

なるほど。テレビ局とかで見る、ヘッドセットみたいなものを付けている人たちが使っているものですか?

動画制作専門家

その通り!ヘッドセットやトランシーバーを使って、リアルタイムで情報を共有するためのシステムなんだよ。インカムとも呼ばれているね。

intercomunicationとは。

映像作品を作る際の用語で、『相互連絡』という意味の『インターコミュニケーション』について説明します。これは、番組を作る際に、それぞれの担当部署(例えば、演出家と撮影技師、撮影所と編集室など)が連絡を取り合うために使う専用の回線のことです。インカムとも呼ばれています。

連絡回線の役割

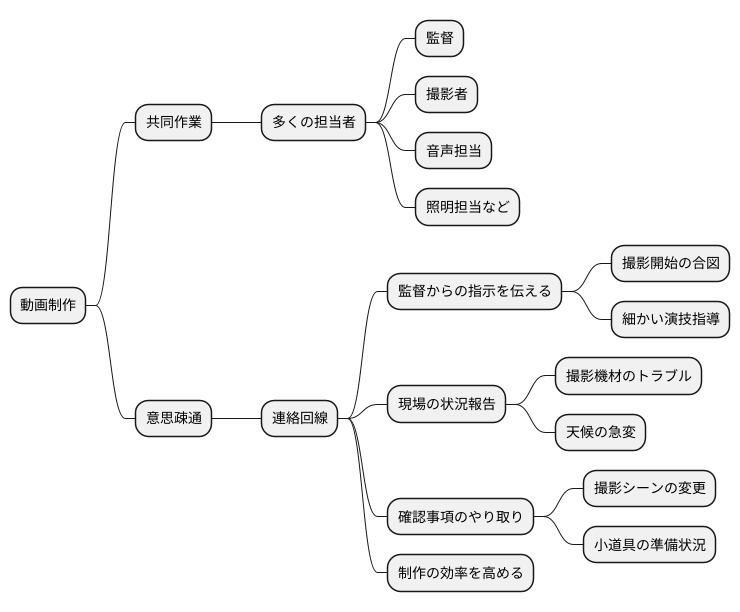

動画制作は、多くの担当者がそれぞれの持ち場で力を発揮し、息を合わせて作り上げる共同作業です。指揮をとる監督、映像を捉える撮影者、音を収録する音声担当、光を操る照明担当など、各分野の専門家が力を合わせることによって、初めて質の高い映像作品が完成します。このチームワークを支える重要な要素の一つが、担当者同士のスムーズな意思の疎通です。連絡回線は、まさにこの意思疎通を滞りなく行うための重要な道具であり、制作現場における司令塔のような役割を担っています。

具体的な役割として、まず監督からの指示を伝えることが挙げられます。撮影開始の合図や、細かい演技指導など、監督の指示は連絡回線を介して各担当者に瞬時に伝達されます。これにより、全員が同じ認識のもとで作業を進めることができます。次に、現場の状況報告も重要な役割です。例えば、撮影機材のトラブルや天候の急変など、現場で起こる様々な出来事を、連絡回線を使って速やかに監督や他の担当者に共有することで、迅速な対応が可能となります。また、確認事項のやり取りにも連絡回線は欠かせません。撮影シーンの変更や、小道具の準備状況など、様々な確認事項をリアルタイムで共有することで、手戻りや無駄な時間を省き、制作の効率を高めることができます。

もし連絡回線がなければ、各担当者がばらばらに動いてしまい、統一感のある作品を作り上げることは難しくなります。連絡回線は、動画制作という複雑な組み合わせの中で、各部分をしっかりと繋ぎ合わせる接着剤のような役割を担っていると言えるでしょう。

連絡回線の種類

動画を作る現場では、円滑な意思疎通のために連絡回線は欠かせません。大きく分けて有線式と無線式の二種類があり、それぞれに特徴があります。

まず、有線式は文字通りケーブルで機器同士を繋ぐ方式です。ケーブルを使うことで通信が安定し、周りの雑音や電波干渉の影響を受けにくいという利点があります。そのため、クリアな音声で会話ができ、指示の伝達など、確実な連絡が必要な場面で力を発揮します。音声の遅延もほとんどなく、スムーズなやり取りが可能です。ただし、ケーブルの長さに限りがあるため、スタッフの移動範囲が制限されてしまう点がデメリットと言えるでしょう。

一方、無線式はケーブルを必要としないため、スタッフは自由に動き回ることができます。撮影現場ではカメラ担当や音声担当など、動きながら作業するスタッフが多く、無線式は機動性を高める上で重要な役割を果たします。近年ではデジタル技術の進歩により、高音質で安定した通信が可能な無線システムも増えてきています。しかし、電波の届きにくい場所では通信が不安定になる可能性があること、周囲の電波状況や障害物の影響を受けやすいことには注意が必要です。また、周囲の音を拾ってしまうこともあるため、雑音対策を施す必要があります。

このように、有線式と無線式はそれぞれにメリットとデメリットがあります。動画制作現場の規模、撮影場所の状況、そして予算などを考慮し、最適な連絡回線を選ぶことが、円滑な撮影進行の鍵となります。

| 有線式 | 無線式 | |

|---|---|---|

| 接続方法 | ケーブル | 無線電波 |

| メリット | 通信が安定 クリアな音声 指示の伝達に最適 音声の遅延が少ない |

機動性が高い スタッフの移動範囲が広い 高音質 安定した通信 |

| デメリット | スタッフの移動範囲が制限される | 電波の届きにくい場所では通信が不安定 周囲の電波状況や障害物の影響を受けやすい 雑音対策が必要 |

連絡回線の活用事例

連絡回線は、様々な場面で活用され、円滑な運営を支える重要な役割を担っています。まるで神経網のように、様々な場所にいる人々をつなぎ、情報を瞬時に伝達することを可能にしています。

例えば、生放送の番組制作現場を考えてみましょう。番組ディレクターは調整室にいます。一方、カメラマンや出演者はスタジオや中継先にいます。離れた場所で作業をする彼らを繋ぐのが連絡回線です。ディレクターは連絡回線を通じて、カメラマンにどの映像を撮影するか指示を出したり、出演者に次の展開を伝えたりします。また、中継現場で何が起きているのか、リアルタイムで把握することも可能です。中継現場で予期せぬ出来事が発生した場合でも、ディレクターは即座に状況を把握し、適切な指示を出すことで、番組を滞りなく進めることができます。

収録番組の制作現場でも、連絡回線は重要な役割を果たします。撮影中に機材トラブルが発生した場合、連絡回線を通じて迅速に担当者に連絡し、対応を指示することができます。また、シーンの変更や追加など、急な変更が生じた場合でも、関係者全員に素早く情報を伝達し、スムーズな撮影進行を支えます。

イベント会場やコンサート会場でも、連絡回線は不可欠です。広い会場では、スタッフ同士が顔を合わせて話す機会が限られます。連絡回線があれば、スタッフ間の連絡を密にし、連携を強化することができます。例えば、イベント開始時刻の変更や、来場者の急増といった情報を、即座に関係者全員に共有することで、混乱を防ぎ、スムーズな運営を実現できます。また、警備上の指示伝達にも連絡回線は活用されます。不審な人物や危険物の発見といった緊急事態が発生した場合、警備員同士が連絡を取り合い、迅速かつ的確な対応をすることで、安全なイベント運営に貢献します。

このように、連絡回線は単なる連絡手段ではなく、様々な場面で円滑なコミュニケーションを支え、業務の効率化や安全確保に貢献する重要なインフラと言えるでしょう。

| 場面 | 連絡回線の役割 | 具体的な使用例 |

|---|---|---|

| 生放送番組制作 | 離れた場所にいるスタッフ間のコミュニケーション |

|

| 収録番組制作 | 迅速な情報伝達と対応 |

|

| イベント/コンサート会場 | スタッフ間の連携強化、安全確保 |

|

連絡回線を使う際の注意点

撮影現場では、連絡用の回線を使う際に、いくつか気を付けることがあります。まず、周りの様子をよく見て、適切な声の大きさで話すことが大切です。大きな声で話すと、周りの人が仕事に集中できなくなるだけでなく、撮影中の音にも入ってしまい、後で編集作業が必要になるかもしれません。

次に、必要なことだけを簡潔に伝えるようにしましょう。無駄な話や雑談は、周りの人の集中力を途切れさせ、意思疎通の効率を悪くします。伝えたい内容を事前に整理しておき、要点を絞って話すことで、スムーズな情報共有ができます。また、話す時は、相手に伝わりやすいように、はっきりとした口調で話すことも意識しましょう。

連絡が終わったら、必ず回線の電源を切ることも忘れずに行いましょう。電源を切り忘れると、電池が消耗してしまい、肝心な時に使えなくなる可能性があります。撮影現場では、限られた時間の中で効率的に作業を進める必要があります。そのためにも、連絡回線は必要な時だけ使い、使い終わったらすぐに電源を切る習慣をつけましょう。これらの点に注意することで、連絡回線をより有効に活用し、円滑な撮影作業を実現できます。

| 注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 適切な声の大きさ | 周りの様子を見て、適切な声の大きさで話す。大きな声は周りの人の集中を妨げ、撮影中の音にも入る可能性がある。 |

| 簡潔な情報伝達 | 必要なことだけを簡潔に伝える。無駄な話や雑談は、周りの人の集中力を途切れさせ、意思疎通の効率を悪くする。事前に内容を整理し、要点を絞って、はっきりとした口調で話す。 |

| 電源の切断 | 連絡が終わったら、必ず回線の電源を切る。電源を切り忘れると、電池が消耗し、肝心な時に使えなくなる。 |

今後の展望

動画制作の技術は、目覚ましい進歩を遂げています。その進歩は、様々な場面で見られます。特に、音声や映像をやり取りする通信技術の進化は目を見張るものがあります。

まず、音声通信の分野では、よりクリアな音質で会話ができる機器が登場しています。周りの雑音を消す技術や、一度にたくさんの人が同時に話せる技術などが開発され、質の高い音声コミュニケーションを支えています。これにより、制作現場での指示や打ち合わせがよりスムーズになり、質の高い動画制作につながります。

また、インターネットを使った遠隔地との連携システムも進化を続けています。離れた場所にいても、まるで同じ場所に居るように共同作業ができるようになってきています。これにより、場所の制約を受けずに、全国各地、あるいは世界中の人材と協力して動画制作を行うことが可能になります。地方にいても都会と同じように活躍できる環境が整いつつあり、これは制作の可能性を広げる大きな力となります。

映像の通信技術についても、目覚ましい発展が見られます。高画質の映像を、遅延なく送受信することが可能になり、遠隔地との共同作業がよりスムーズに行えるようになっています。例えば、リアルタイムで映像を確認しながら編集作業を進めることも可能になります。

さらに、次世代の通信技術である第五世代移動通信システムの普及も、動画制作の現場に大きな変化をもたらすと期待されています。高速で大容量のデータ通信が可能になることで、さらに高画質の映像をリアルタイムでやり取りできるようになります。また、多くの機器を同時に接続できるようになるため、より複雑で大規模な制作にも対応できるようになります。これらの技術革新は、動画制作の可能性を大きく広げ、今まで想像もできなかったような表現手法も可能になるでしょう。動画制作の未来は、ますます明るく、そして可能性に満ち溢れていると言えるでしょう。