動画の「うるささ」を除去!スッキリ見せるコツ

動画を作りたい

先生、「うるさい」っていう言葉、動画制作の用語でよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

動画制作専門家

いい質問だね。「うるさい」映像には大きく分けて二つの意味があるよ。一つは、被写体以外に余計なものが写り込んでいる状態。もう一つは、画面全体がごちゃごちゃしていて、何が言いたいのか分からない映像のことだよ。

動画を作りたい

なるほど。被写体以外と、画面全体がごちゃごちゃしている状態ですね。具体的に言うと、どんなものが写り込んでいたら「うるさい」映像になるんですか?

動画制作専門家

例えば、インタビュー動画で被写体の後ろに関係ない人が歩いていたり、商品紹介動画で商品以外のものがたくさん並んでいたりすると「うるさい」映像になるね。画面全体がごちゃごちゃしている場合は、色使いが多すぎたり、文字情報が詰め込まれすぎていたりする場合が当てはまるよ。

うるさいとは。

動画を作るときに『うるさい』と言う言葉があります。これは二つの意味で使われます。一つ目は、写したいもの以外に余計なものが写り込んでいることです。二つ目は、画面全体が乱雑で見たいところに目がいかない動画のことです。

動画の「うるささ」とは

動画の「うるささ」とは、動画を見ている人の視線を邪魔する不要なものが写り込んでいたり、画面全体が乱雑で見たいものが何かわかりづらい状態のことです。このような「うるさい」動画は、伝えたいことが伝わりづらく、見る人が動画の内容に集中できない原因となります。

例えば、話を聞いている様子を撮影した動画で背景に人がたくさん行き来していたり、商品を紹介する動画で商品以外の物がたくさん並んでいたりすると、見る人はどこに視線を向ければよいかわからなくなり、動画の内容に集中することができません。また、画面の色使いがけばけばしかったり、画面に表示される文字や効果音が過剰だったりする場合も「うるさい」印象を与え、見る人を疲れさせてしまいます。

この「うるささ」には、大きく分けて視覚的な「うるささ」と聴覚的な「うるささ」の2種類があります。視覚的な「うるささ」は、画面構成の乱雑さや色彩の不調和、過剰な視覚効果などが原因となります。一方、聴覚的な「うるささ」は、不要な環境音やBGMの音量が大きすぎる、効果音が過剰などの原因で起こります。

動画制作では、この「うるささ」を減らすことが重要です。撮影時には、背景に余計なものが写り込まないように注意し、被写体を適切に配置することで視覚的な「うるささ」を軽減できます。また、編集段階では、色彩のバランスを整えたり、テロップや効果音の量を調整することで、より見やすい動画に仕上げることができます。音に関しても、BGMの音量を抑えたり、必要な音だけを残すことで、聴覚的な「うるささ」を軽減できます。

動画を作る際には、この「うるささ」を意識し、見る人にとって見やすく、理解しやすい動画作りを心がけることが大切です。

| うるささの種類 | 原因 | 対策(撮影時) | 対策(編集時) |

|---|---|---|---|

| 視覚的なうるささ | 画面構成の乱雑さ、色彩の不調和、過剰な視覚効果 | 背景に余計なものが写り込まないように注意、被写体を適切に配置 | 色彩のバランスを整える、テロップや効果音の量を調整 |

| 聴覚的なうるささ | 不要な環境音、BGMの音量が大きすぎる、効果音が過剰 | BGMの音量を抑える、必要な音だけを残す |

被写体以外のものを取り除く

動画を撮る時は、主役となるもの以外が写らないようにすることが大切です。撮る前に、背景をよく見て、邪魔なものは片付けましょう。もし片付けられない時は、背景をきちんと整えたり、撮る場所を変えたりするなど、工夫が必要です。

例えば、人を撮る場合、背景に生活感が出ていると、ごちゃごちゃした印象を与えてしまいます。背景に何もない壁を選んだり、余計なものが写らないように片付けたりすることで、すっきりとした印象になります。また、部屋の中で撮る場合、窓から外の様子が写り込むこともあります。カーテンを閉めたり、窓から遠い場所で撮ったりするなど工夫しましょう。

屋外で撮る場合は、通行人や電柱、看板などが写り込まないように気を付けましょう。特に通行人は、いつ画面に入って来るか予測できないので、なるべく人通りの少ない場所や時間帯を選ぶことが重要です。どうしても人通りが多い場所で撮る場合は、通行人が途切れる瞬間を狙って撮ったり、カメラの位置や角度を工夫することで、通行人が写り込まないようにしましょう。

電柱や看板などは、カメラの位置や角度を少し変えるだけで写らなくなる場合があります。撮る前に色々な角度から見て、邪魔なものが写り込まない位置を探してみましょう。

このように、撮る場所やカメラの位置、角度などを工夫することで、主役となるもの以外を画面から消し、見る人の視線を主役へと導くことができます。撮る前に少し手間をかけるだけで、動画の見栄えがぐっと良くなります。

| 撮影場所 | 写り込みやすいもの | 対策 |

|---|---|---|

| 屋内 | 生活感のあるもの 窓の外の様子 |

背景に何もない壁を選ぶ 余計なものを片付ける カーテンを閉める 窓から遠い場所で撮る |

| 屋外 | 通行人 電柱、看板 |

人通りの少ない場所や時間帯を選ぶ 通行人が途切れる瞬間を狙う カメラの位置や角度を工夫する カメラの位置や角度を少し変える |

構図を工夫する

動画の見栄えを良くするには、画面全体の配置バランスが大切です。被写体をただ真ん中に置くだけでなく、構図を工夫することで、動画の見やすさが格段に向上します。

まず、三分割法を試してみましょう。画面を縦横に三等分する線を引き、その線が交わる点に被写体を配置する構図です。ちょうど真ん中に置くよりも、バランスが良く、奥行きも感じられます。風景動画を撮影する際は、地平線を三分割線のどちらかに合わせると、空と陸のバランスが良くなり、より自然な映像になります。

次に、左右対称の構図も効果的です。左右対称にすることで、安定感と安心感を生み出し、見ている人に落ち着いた印象を与えます。建物の正面や、鏡に映った風景などを撮影する際に、この構図を活用することで、被写体の美しさを際立たせることができます。

さらに、被写体と背景の関係にも注目しましょう。背景が複雑すぎると、被写体が背景に埋もれてしまい、何を伝えたいのかがぼやけてしまいます。背景をシンプルにする、あるいは被写体と背景の色合いの差を大きくすることで、被写体を際立たせ、動画の主題を明確に伝えられます。例えば、白い壁を背景に赤い花を撮影すると、花の赤色がより鮮やかに映えます。

これらの構図を意識することで、視聴者の視線を自然と被写体へ誘導し、動画の内容がより伝わりやすくなります。色々な構図を試して、より魅力的な動画を作りましょう。

| 構図の種類 | 説明 | 効果 | 使用例 |

|---|---|---|---|

| 三分割法 | 画面を縦横に三等分する線を引き、線が交わる点に被写体を配置 | バランスが良く、奥行きも感じられる | 風景動画(地平線を三分割線に合わせる) |

| 左右対称 | 被写体を左右対称に配置 | 安定感と安心感、落ち着いた印象 | 建物の正面、鏡に映った風景 |

| 被写体と背景の関係 | 背景をシンプルにする、被写体と背景の色合いの差を大きくする | 被写体を際立たせ、動画の主題を明確にする | 白い壁を背景に赤い花を撮影 |

色使いを整理する

動画の見栄えに大きく影響するのが色の使い方です。色をたくさん使いすぎると、画面が散らかって見えて、何を伝えたいのかぼやけてしまいます。色の数を絞り込み、土台となる色、主題となる色、強調したい部分に使う色を決めて配色すると、まとまりのある映像を作ることができます。

例えば、土台となる色に白や黒、主題となる色に青や緑、強調したい部分に赤や黄色などを使うと、お互いを引き立て合う色の組み合わせで、洗練された印象になります。また、動画全体の雰囲気を統一するのにも役立ちます。

色の鮮やかさや明るさも大切です。鮮やかすぎる色は、派手な印象を与えてしまいます。明るすぎる色は、軽すぎる印象を与え、逆に暗すぎる色は、重苦しい印象を与えてしまいます。それぞれの色の鮮やかさや明るさを調整することで、動画全体の雰囲気を思い通りに作り上げ、見る人に与えたい印象をうまく伝えることができます。

色の使い方次第で、動画は「騒がしい」印象にも「落ち着いた」印象にもなります。

動画の雰囲気に合う色使いを心がけることで、伝えたい内容がより効果的に視聴者に届きます。例えば、落ち着いた雰囲気を出したい場合は、青や緑などの寒色系の色を土台に、白やベージュなどの淡い色を組み合わせることで、穏やかで落ち着いた印象を作ることができます。反対に、元気で明るい雰囲気を出したい場合は、赤やオレンジなどの暖色系の色を主題に使い、黄色などのアクセントカラーを組み合わせることで、活気のある楽しい印象になります。

色の心理的効果も考慮すると、より効果的な動画制作が可能です。例えば、青色は信頼感や誠実さを、緑色は安心感や自然を、赤色は情熱や興奮を、黄色は明るさや楽しさを連想させます。これらの色の効果を理解し、動画の内容に合わせて色を選ぶことで、視聴者の感情に訴えかける、より効果的な動画を作ることができます。

| 要素 | ポイント | 具体例 |

|---|---|---|

| 色の数 | 絞り込むことでまとまりのある映像に | 土台:白/黒、主題:青/緑、強調:赤/黄 |

| 色の鮮やかさ/明るさ | 調整することで動画全体の雰囲気を決定 | 鮮やかすぎ/明るすぎ/暗すぎはそれぞれ派手/軽い/重たい印象 |

| 色の組み合わせ | 動画の印象を左右 | 落ち着いた雰囲気:青/緑を土台に白/ベージュを組み合わせる 元気な雰囲気:赤/オレンジを主題に黄色をアクセント |

| 色の心理的効果 | 視聴者の感情に訴えかける | 青:信頼感/誠実さ、緑:安心感/自然、赤:情熱/興奮、黄:明るさ/楽しさ |

情報を整理して伝える

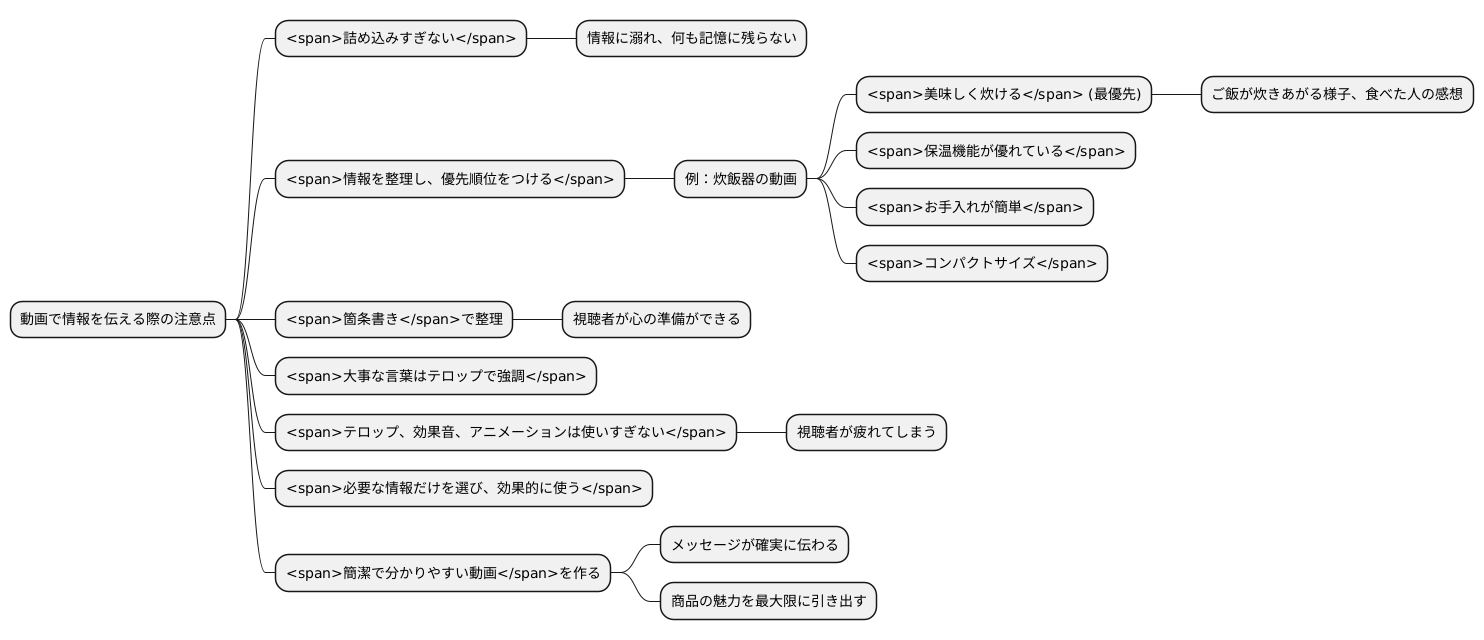

動画で情報を伝える際、詰め込みすぎは逆効果です。たくさんの情報に溺れてしまい、視聴者は何も記憶に残せないまま動画が終わってしまうかもしれません。伝えたいことがたくさんある場合でも、情報を整理し、優先順位をつけることが重要です。

例えば、新しい炊飯器の動画を作るとしましょう。伝えたい機能はたくさんあります。「美味しく炊ける」「保温機能が優れている」「お手入れが簡単」「コンパクトサイズ」など、どれも魅力的な情報です。しかし、これらを一度に伝えてしまうと、視聴者は混乱してしまいます。そこで、最も伝えたい情報から順番に提示していくのです。まずは「美味しく炊ける」ことを中心に説明し、ご飯が炊きあがっていく様子や、実際に食べた人の感想などを映し出します。次に「保温機能」や「お手入れの簡単さ」を説明し、最後に「コンパクトサイズ」に触れる、といった具合です。

箇条書きも情報の整理に役立ちます。画面上に「美味しく炊ける」「保温機能が優れている」「お手入れが簡単」「コンパクトサイズ」と順番に表示することで、視聴者はこれから説明される内容を予測し、心の準備ができます。また、大事な言葉はテロップで強調することで、視聴者の記憶に残りやすくなります。ただし、テロップや効果音、アニメーションなどは使いすぎに注意が必要です。画面が動きや音で溢れかえっていると、視聴者は疲れてしまい、肝心の情報が頭に入ってきません。必要な情報だけを選び、効果的に使うことが大切です。動画は、視覚と聴覚で情報を伝えられる強力な手段ですが、同時に情報過多になりやすいメディアでもあります。情報を整理し、簡潔で分かりやすい動画を作ることで、視聴者にメッセージが確実に伝わり、商品の魅力も最大限に引き出すことができるでしょう。