動画制作における「オン」の重要性

動画を作りたい

先生、「オン」って録画機とかの電源が入っている時だけを指す言葉ですか?

動画制作専門家

いい質問だね。確かに機器の電源が入っている状態を表す言葉として「オン」は使われるけど、それだけじゃないんだ。例えば、収録が予定通りに進んでいることを「オンタイム」と言ったりもするよ。

動画を作りたい

じゃあ、電源の状態以外でも使えるんですね。他にどんな使い方がありますか?

動画制作専門家

マイクの使い方で「オンマイク」って言葉があるよ。これは、音源にマイクを近づけて録音することを指すんだ。つまり、「オン」は広く「有効」や「作動中」といった状態を表す言葉として使われているんだよ。

オンとは。

動画を作る際の言葉で、『オン』というものがあります。これは、機械が動いている状態、電気が通っている状態のことを指します。『オフ』、『オフライン編集』、『オフレコ』、『オフコメ』といった言葉の反対の意味で使われます。状況が有効になっていることを表すこともあります。他にも、番組の収録が予定通りに進んでいる場合の『オンタイム』や、録音の際に音源に近づけて音を録る『オンマイク』といった使い方もあります。

収録開始の合図

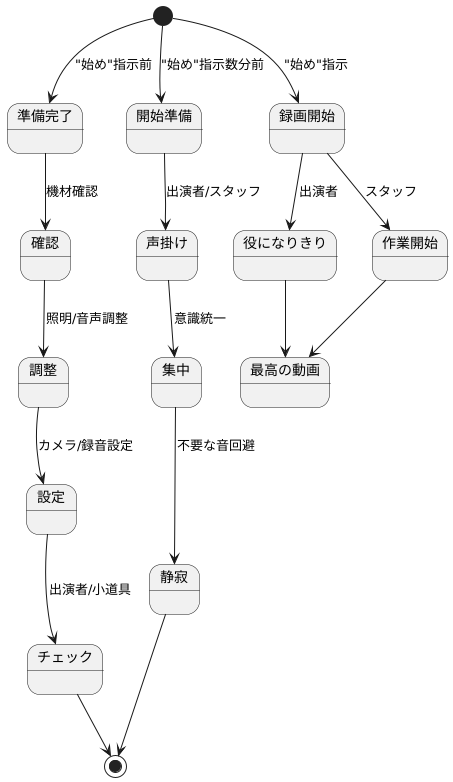

動画作りにおいて、「始め」という指示は録画開始の合図であり、制作現場ではとても大切な意味を持ちます。カメラや録音機など、全ての機材がちゃんと動いている状態、つまり「始め」の状態になっていることが、滞りない録画の第一歩となります。録画を始める前に、全ての機材の状態をきちんと確かめ、「始め」になっているかを確認することで、撮り損ないや音声の不具合といった問題を防ぐことができます。

「始め」という指示を出す前に、念入りに準備をする必要があります。まず、撮影場所の明るさや音の響き具合を確認し、必要に応じて照明や吸音材などを設置します。次に、カメラの焦点や録音レベルを調整し、最適な状態に設定します。さらに、出演者の衣装や化粧、小道具なども入念にチェックし、万全の準備を整えます。

出演者や制作に関わる人みんなにも「始め」の状態を伝えることで、集中力を高め、質の高い動画作りを実現することができます。例えば、録画開始の数分前に「まもなく始めます」と声掛けをし、出演者やスタッフの意識を統一します。また、録画中は不要な私語や物音を避け、静かな環境を保つよう心掛けます。

録画開始の合図である「始め」は、単に機材を動かし始める指示ではなく、制作現場全体の意識を一つにするための大切な合図と言えるでしょう。「始め」の合図と共に、出演者は役になりきり、スタッフはそれぞれの持ち場で集中して作業に取り組みます。全員が心を一つにして、最高の動画を作り上げるために、「始め」という合図は重要な役割を果たしているのです。

機器の状態

撮影機材の状態を示す言葉として「オン」はよく使われます。例えば、集音機材である「マイク」を例に挙げると、「オンマイク」とはマイクの電源が入っていて、音声を拾っている状態を指します。つまり、マイクが音声を集める準備ができている状態です。反対に「オフマイク」は、マイクの電源が切れていたり、音声を拾わない設定になっている状態です。マイクは音を拾っていません。

動画制作では、どのマイクがオンマイクで、どのマイクがオフマイクなのかをきちんと把握することがとても大切です。例えば、インタビュー動画を撮影する際に、発言していない人のマイクがオンになっていると、周りの雑音や不要な音を拾ってしまい、聞き取りにくい動画になってしまう可能性があります。逆に、発言している人のマイクがオフになっていれば、肝心の声が録音されず、動画として成立しません。そのため、意図しない音が録音されるのを防ぎ、澄んだ音質の動画を作るためには、マイクの状態に常に気を配り、きちんと管理する必要があります。どのマイクからどんな音を拾うのかをきちんと管理することで、聞き取りやすく質の高い動画を作ることができます。

マイクだけでなく、カメラや照明器具、録音機材など、動画制作に使う他の機材についても「オン」と「オフ」の状態をきちんと理解し、適切に扱うことが重要です。例えば、カメラの電源がオフの状態で録画ボタンを押しても、映像は記録されません。照明も、電源がオフであれば、被写体を明るく照らすことができません。それぞれの機材の役割と状態を理解し、正しく操作することで、撮影がスムーズに進み、最終的に高品質な動画を制作することに繋がります。無駄な時間や労力をかけずに、効率よく動画制作を進めるためにも、機材の状態管理は欠かせない要素です。

| 機材の状態 | 意味 | 動画制作への影響 |

|---|---|---|

| オン | 電源が入っていて、動作可能な状態 |

|

| オフ | 電源が切れていたり、動作していない状態 |

|

時間通りの進行

動画を作る仕事では、時間の管理がとても大切です。撮影や編集の作業が予定通りに進むことは、全体の作業を速くするだけでなく、お金の管理にも大きく役立ちます。「時間通り」というのは、予定していた時刻に作業が進んでいる状態のことです。動画作りでは、常に時間が守られているかを確認し、もし遅れが出た場合はすぐに対応しなければなりません。

例えば、撮影の開始時間が遅れると、出演者やスタッフの拘束時間が長くなり、追加料金が発生することがあります。編集作業が遅れると、動画の公開日がずれ込み、視聴者に迷惑をかけるかもしれません。また、時間通りに作業が進まないと、焦りが生じて質の高い動画を作ることが難しくなることもあります。

動画の完成度を高めるためには、事前の準備が重要です。撮影前に必要な機材や場所を確保し、撮影当日の流れを綿密に計画することで、時間通りに作業を進めることができます。また、編集作業においても、事前に編集方針を明確にし、必要な素材を整理しておくことで、作業効率を高めることができます。

もし作業中に予期せぬトラブルが発生した場合でも、落ち着いて対応することが大切です。まずは状況を冷静に把握し、関係者と相談しながら解決策を見つけましょう。焦って行動すると、かえって状況を悪化させてしまう可能性があります。また、日頃からスケジュールに余裕を持たせておくことも大切です。予期せぬ遅延が発生した場合でも、柔軟に対応できる場合があります。

時間通りに動画制作を進めることは、質の高い動画を作るだけでなく、予算を適切に管理するためにも不可欠です。常に時間を意識し、計画的に作業を進めることで、より良い動画制作を実現できるでしょう。

| メリット | デメリット | 対策 |

|---|---|---|

| 全体の作業が速くなる、お金の管理に役立つ、質の高い動画制作 | 出演者・スタッフの拘束時間延長による追加料金、動画公開日の遅延、質の低下 | 事前の準備、撮影当日の綿密な計画、編集方針の明確化と素材整理、冷静なトラブル対応、スケジュールに余裕を持つ |

有効な状態

動画作りでは、色々な機能を使うことができますが、それらの機能は多くの場合、「使う」か「使わない」かを選んで切り替えることができます。ちょうど、部屋の明かりを点けたり消したりするスイッチのようなものです。この「使う」「使わない」の状態をそれぞれ「有効」と「無効」と呼びます。「有効」になっている時は機能が働いて動画に反映されますが、「無効」になっている時は機能は働きません。

例えば、動画編集ソフトで動画の見栄えを良くする効果(エフェクト)や、場面と場面をつなぐ効果(トランジション)を考えてみましょう。これらの効果を使いたい時は「有効」にします。すると、動画にその効果が加わり、見ている人が「わあ、きれい!」と思ったり、「場面が変わって面白い!」と感じたりするような動画を作ることができます。逆に、これらの効果が動画に合わないと思ったら「無効」にしましょう。そうすれば、動画はシンプルな見た目になります。

このように、機能を「有効」「無効」に切り替えることで、動画の出来栄えは大きく変わります。まるで料理を作る時に、色々な調味料を加えるかどうかで味が変わるのと同じです。自分が作りたい動画に合わせて、必要な機能だけを「有効」にすることが大切です。

動画に文字を入れる機能(字幕)や、音で説明する機能(音声解説)なども「有効」「無効」を切り替えることができます。例えば、動画を見ている人が音を聞けない状況にいるかもしれません。そんな時は、字幕を「有効」にすることで、動画の内容を理解してもらえるようになります。また、外国語の動画でも、字幕があれば内容を理解しやすくなります。音声解説も、目の不自由な人にとって大切な情報源となります。このように、誰にでも動画を楽しんでもらえるように、見る人の立場を考えて、字幕や音声解説などの機能を「有効」にするか「無効」にするかを選びましょう。

動画作りでは、色々な機能の使い方を理解し、状況に応じて必要な機能を「有効」にし、不要な機能は「無効」にすることが重要です。そうすることで、より良い動画を作ることができます。

| 機能 | 有効 | 無効 |

|---|---|---|

| エフェクト(動画の見栄えを良くする効果) | 動画に効果が加わり、見ている人が「わあ、きれい!」と思うような動画になる | 動画はシンプルな見た目になる |

| トランジション(場面と場面をつなぐ効果) | 動画に効果が加わり、見ている人が「場面が変わって面白い!」と感じる動画になる | 場面の切り替わりがシンプルになる |

| 字幕(動画に文字を入れる機能) | 動画を見ている人が音を聞けない状況でも内容を理解できる。外国語の動画でも内容を理解しやすくなる | 文字情報がないため、音声が聞けない場合は内容が理解できない |

| 音声解説(音で説明する機能) | 目の不自由な人にとって大切な情報源となる | 音声解説がないため視覚情報のみとなる |

状況の把握

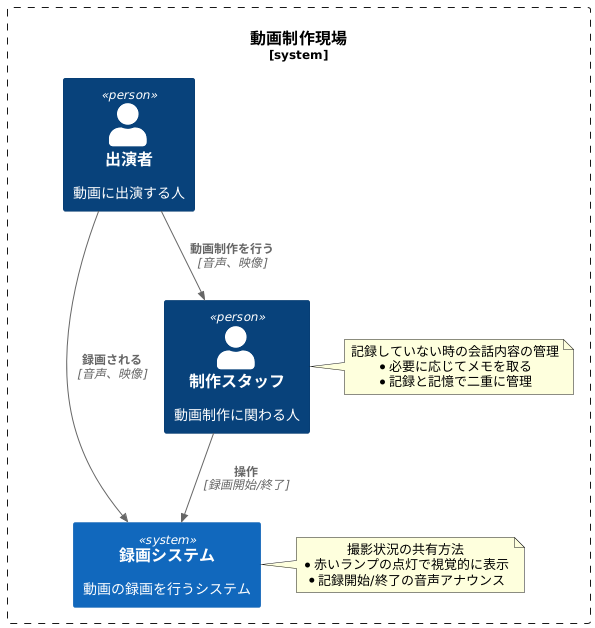

動画を制作する現場では、今がどのような状態なのかを正しく捉え、皆でその情報を共有することがとても大切です。撮影中なのか、そうでないのかをはっきりさせる必要があります。撮影中の時は、「放送中」や「記録中」といった言葉で表現し、撮影が始まっていることを知らせます。反対に、撮影中でない時は「放送していない」や「記録していない」と表現します。これらの意味を正しく理解し、全員で共有することで、出演者や制作に関わる人たちは今の状態を把握し、ふさわしい行動をとることができます。

例えば、記録していない時に話した内容が、間違って記録されてしまうと、大きな問題になる可能性があります。何気ない会話の中で、発表前の情報や個人の秘密が漏れてしまうかもしれません。また、出演者がリラックスした状態で話した言葉が、意図しない形で公開されてしまうと、誤解を生んだり、出演者自身の印象を悪くしたりする可能性も考えられます。場合によっては、法的措置が必要となる深刻な事態に発展することもあります。

このようなトラブルを防ぐためには、「記録中」と「記録していない」の状態を明確に区別し、関係者全員が常に意識しておくことが重要です。そのため、撮影現場では、赤いランプなどで撮影の状態を視覚的に表示するなどの工夫がよく行われています。また、撮影開始時と終了時には、音声で「記録開始」「記録終了」と伝えることで、全員が状況を共有できるようにする工夫も大切です。さらに、撮影していない時の会話内容は、必要に応じてメモを取るなどして、記録と記憶で情報を二重に管理することで、より確実な情報共有を実現できます。このように、動画制作の現場では、状況把握を徹底し共有することで、円滑な制作を進め、質の高い動画を作り上げることができるのです。